→「地域減災研究ワークショップ」に戻る

※こちらのイベントは終了いたしました。

減災連携研究センターは、下記の通り、2021年「地域減災研究ワークショップ」を開催いたします。

→プログラムはこちら(PDF)

2021年 減災連携研究センター 地域減災研究ワークショップ

Ⅰ.研究発表

1. 日 時: 2021年8月30日(月) 13時00分~18時10分

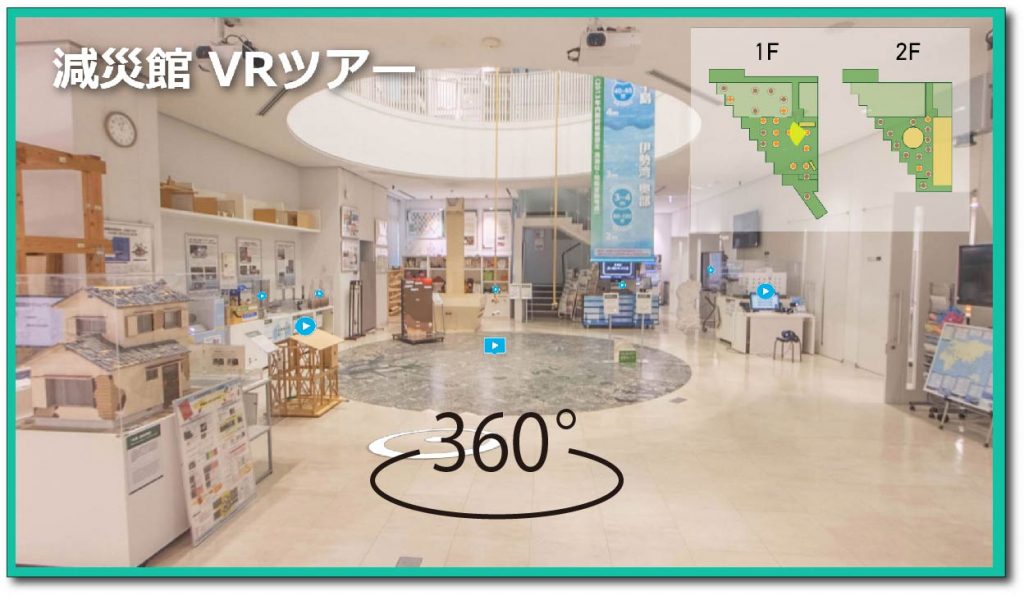

2. 開催方法:名古屋大学減災館減災ホールおよびオンライン発表(Zoom)

3. 参加者: 減災連携研究センター関係者

【13時00分~13時10分】

開会式

【13時10分~14時10分】

セッション1:事業継続研究・地域防災力研究 座長:山﨑雅人(名古屋大学)

1-1 富士山噴火による石油製品の供給支障

○橋冨彰吾(名古屋大学)

1-2 広域大規模災害への地域連携による対応の確立を目指した検討過程の整理 -愛知県西三河地域の市町村指定緊急輸送道路の市町を越えた接続の取組みから-

○千葉啓広,倉田和巳,新井伸夫,荒木裕子,福和伸夫(名古屋大学)

幸節静奈(知立市)

1-3 地縁防災組織の連携方策検討

○石原宏,新井伸夫(名古屋大学)

【14時20分~15時20分】

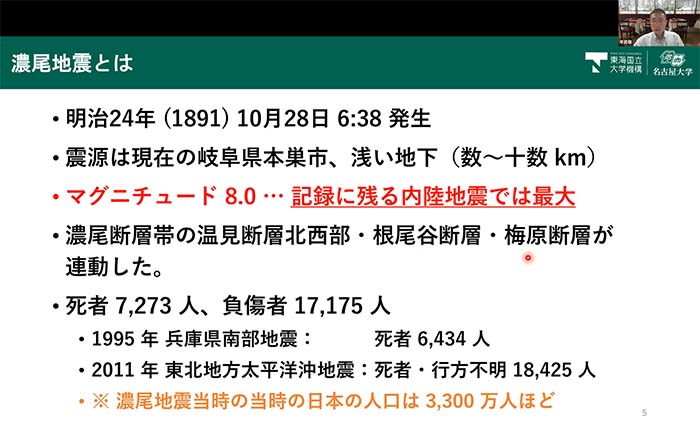

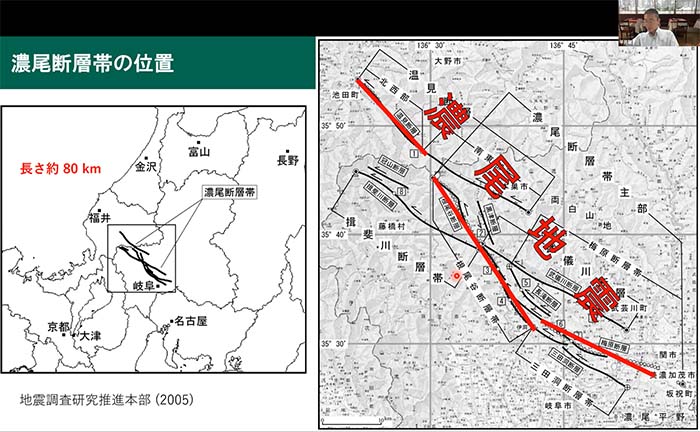

セッション2:活断層・地震断層 座長:長江拓也(名古屋大学)

2-1 活断層の長期評価と地震動予測に関する理学系専門家向けアンケート調査 ー不確実性を有する情報の発信方法改善に向けてー

○光井能麻,鷺谷威(名古屋大学)

2-2 How Steady is Interseismic Crustal Deformation in Northeast Japan? Evidence from an Integrated Analysis of Centennial Geodetic Data

○Angela Meneses-Gutierrez (Nagoya University)

Paul Segall (Stanford University)

Takeshi Sagiya (Nagoya University)

2-3 地表および地下浅部の断層の詳細分布を考慮した地震動予測の高度化ー布田川断層及び糸魚川-静岡構造線断層帯への適用ー

○木村ひなた(名古屋大学)

【15時30分~16時50分】

セッション3:水災害軽減・耐震建築 座長:平井敬(名古屋大学)

3-1 竜巻をターゲットとしたインフラサウンド観測

○新井伸夫(名古屋大学),乙津孝之,本橋昌志,岩國真紀子(日本気象協会)

高橋拓也,岡田恵実(豊橋市)

3-2 滋賀県流域治水条例による警戒区域指定に関する地理学的研究

○三島麟太郎(名古屋大学)

3-3 高耐震木造住宅における基礎を含む全体終局性能評価

○高谷和樹(名古屋大学)

3-4 加振試験に基づく免震オイルダンパーの減衰特性と性能評価法の検討

○前田理沙,中村悠太,飛田潤, 福和伸夫(名古屋大学)

【17時00分~18時00分】

セッション4:災害環境マネジメント・防災教育手法研究

座長:北川夏樹(名古屋大学)

4-1 離散的被害推定手法を用いた上水道の実践的な災害対応検討手法について

○玉井丈太郎,平山修久(名古屋大学)

4-2 組織間連携を目的とした防災研修プログラムの 開発

○荒木裕子,新井伸夫,倉田和巳,千葉啓広,野村一保,福和伸夫(名古屋大学)

加藤拓,岡田恵実,角田望美(あいち・なごや強靭化共創センター)

4-3 旧版地図を用いた災害リスク学習支援ツールの開発と博物館展示における利用評価 – 1959年伊勢湾台風に関する企画展示への適用 –

○倉田和己,荒木裕子,末松憲子,田代喬(名古屋大学)

【18時00分~18時10分】

閉会式