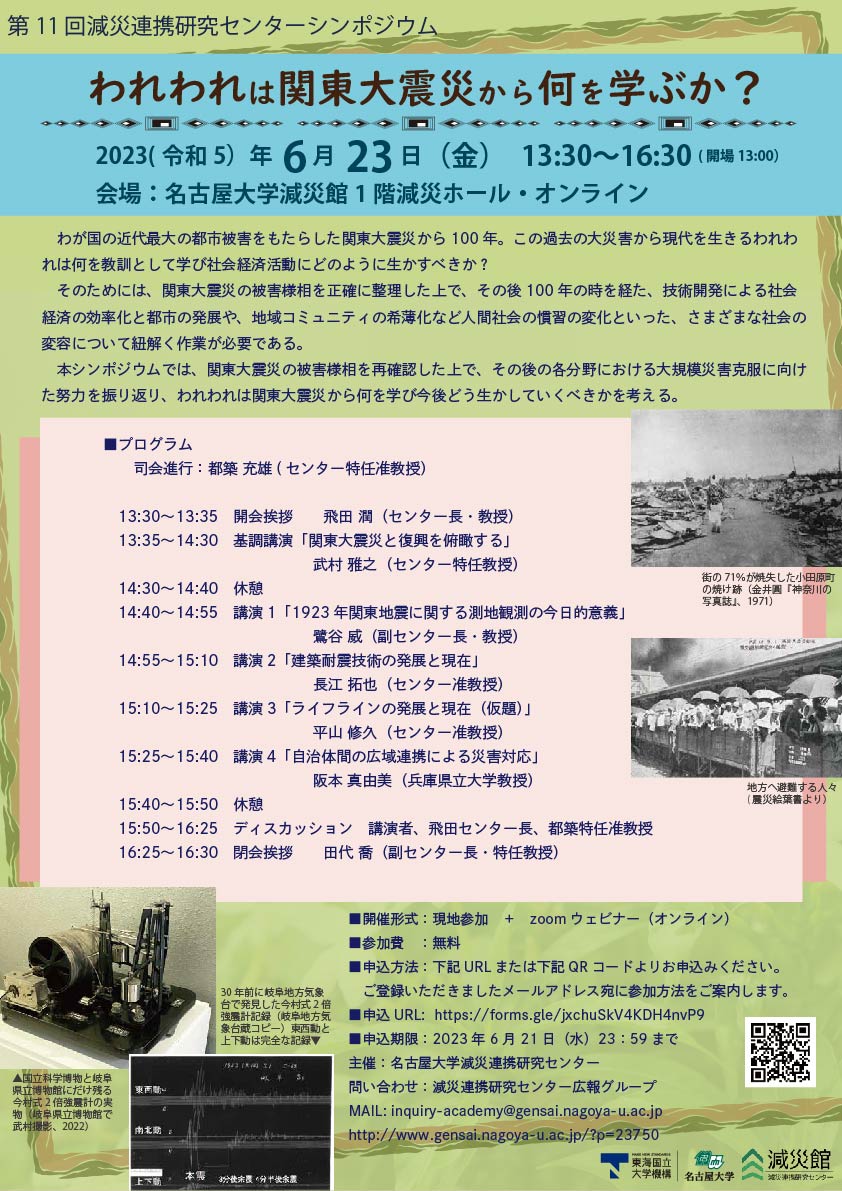

100年目に語る 関東大震災研究 事始め(減災館第34回特別企画展「関東大震災」との連携企画)

ゲスト:地震学者 武村 雅之 さん

(名古屋大学減災連携研究センターエネルギー防災寄附研究部門特任教授)

日時:2023月4月26日(水)18:00~19:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学特任教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

今回は、関東大震災について30年にわたって研究され、いまや日本で最も関東大震災に詳しい地震学者として知られる武村雅之さんにきていただきました。

今年は関東大震災から100年ということで、最近特にお忙しいそうですが、そこをなんとかお願いして、研究を始めたきっかけやその成果についてお話いただきました。

武村さんが、地震学者として、関東大震災研究の最初に取り組んだのは、あの震災を引き起こした「大正関東地震」がどんな地震だったのか、詳細を明らかにするということだったそうです。

そのためには地震計のデータが必要です。

ところが東京近辺の大学や気象台の地震計はすべて振り切れてしまっており、おそらく国内に地震計の記録はないだろうと、まことしやかに言われていたのだそうです。

ところが、武村さんはその常識を疑いました。

きっとどこかに記録があるはずだ、と、いろんなツテを頼って探していたそうです。

そして1992年12月、地震から約70年後に、当時の地震計の記録が岐阜地方気象台にあることを見つけたんだそうです。

その発見の経緯が、とてもドラマチックでした。

とにかく古い記録ですから、気象台の職員の方と一緒に倉庫の中の大量の地震計の記録をひっくり返して探したのですがまったく見つからない。そして夕方、半ばあきらめかけて、気象台長の部屋で「ご協力ありがとうございました」とあいさつをしていたら、一緒に探していた職員の方がふと思いついたように、ちょっと待ってくださいと、もう一度倉庫に戻っていったそうです。そしたらその直後、棚の上においてあった箱の中から、大正12年9月1日の地震記録が見つかったのだそうです。

“探すのをやめた時、見つかることもよくある話で”と昔の歌の歌詞にもありましたが、そんな感じでした。

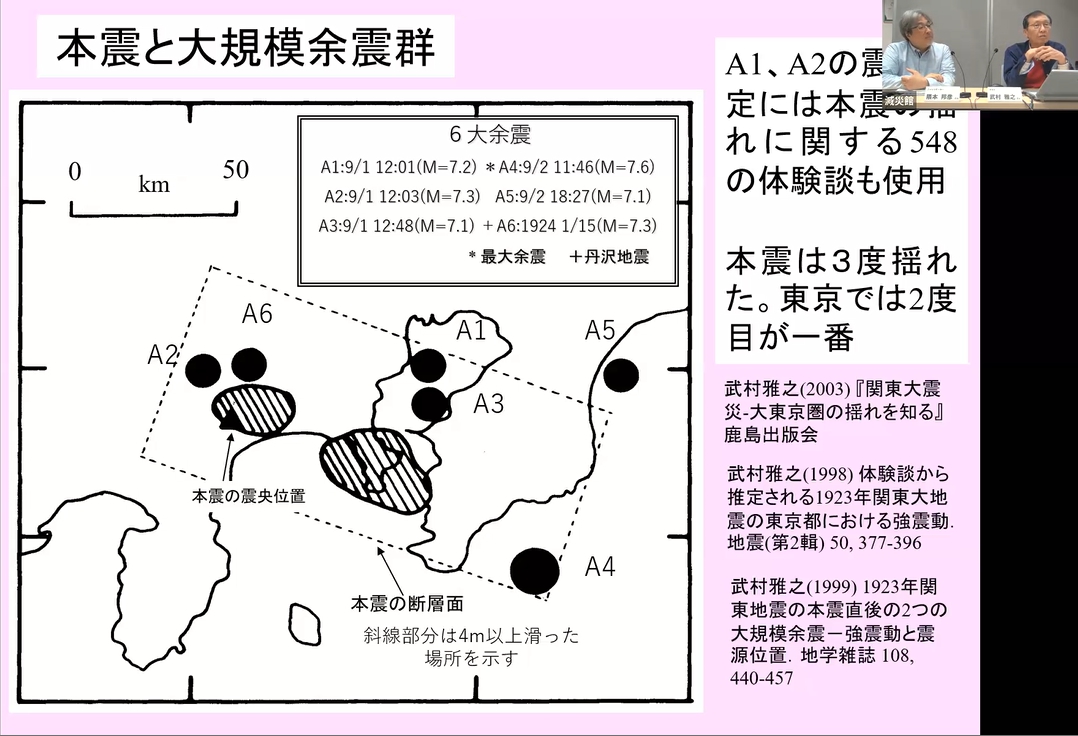

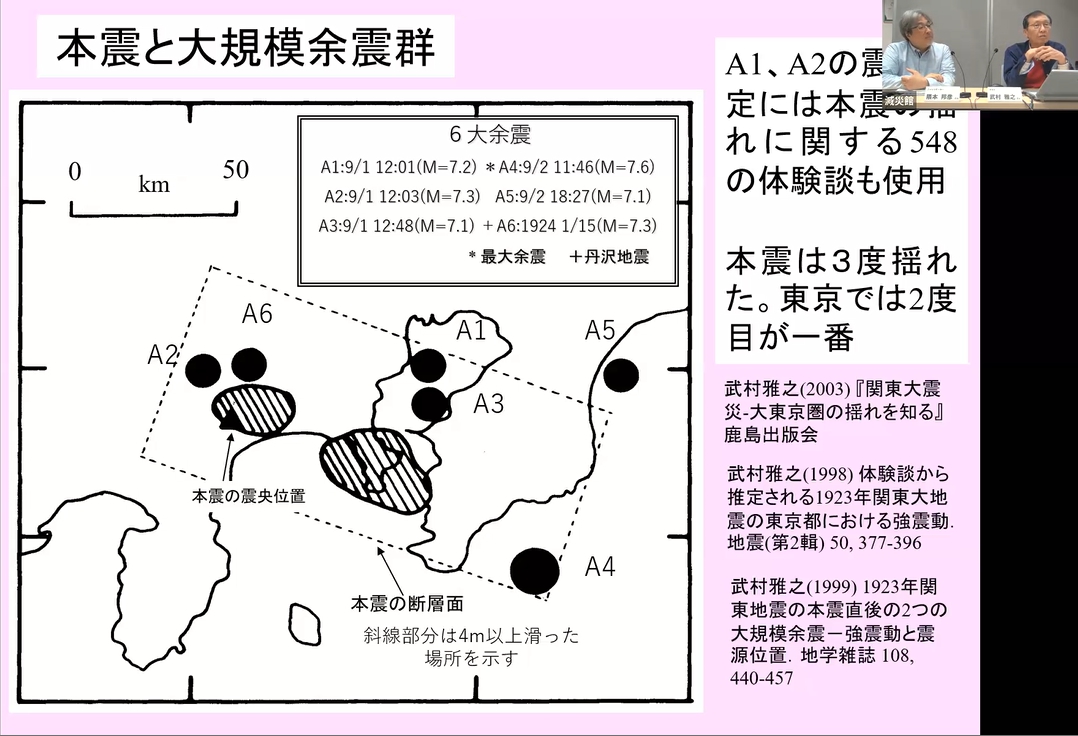

そうやって発見された記録をさっそく分析すると、本震の3分後と4分半後に、2つの大きな余震が立て続けに起きていたことがはっきり記録されていました。いずれもマグニチュード7を超える大地震です。

学問的にも、これは大発見でした。大正関東地震の揺れは、遠くオーストラリアやヨーロッパなど海外でも観測されていたのですが、本震の揺れにまぎれてしまい、この直後の2つの余震の証拠は見つかっていませんでした。それが震源から200キロ余り離れた岐阜測候所(当時)にあったということなのです。

これを見つけた時、身震いするほど感動した。と武村さんはおっしゃってました。この波形に感動しないのは地震学者じゃない、と。(笑)

とにかくこの発見で、関東大震災というのは1つの本震だけではなく、その後、間をおかずに立て続けに起きたマグニチュード7クラスの2つの余震の、あわせて3つの地震によってもたらされた震災だったということがわかったわけです。

実は関東大震災の体験談の中に「あわせて3回揺れた」とか「一度ゆれがおさまったと思ったら次にもっと強く揺れたという」証言もあったのです。本震の震源は神奈川県付近で、3分後の最初の余震は震源が東京湾北部でしたから、東京にいた人からすると、二度目の揺れのほうが大きかったというのも、震源の近さから考えると、なるほどという感じです。こういう体験談も、科学的には結構重要なんですと、武村さんはおっしゃってました。

武村さんは、同じように振り切れていない記録がないか、全国を探しました。

その結果、山形、新潟県の高田、徳島、長崎の測候所と、仙台にある東北帝国大学に、振り切れてない地震計の記録が見つかったそうです。

それを合わせて分析すると、本震と、その後6回のマグニチュード7を超える余震の震源が特定されました。

また、そうして得られた地震波形から、改めて本震のマグニチュードを推定すると、8.1±0.2となりました。

昔から関東地震はマグニチュード7.9と言われ、気象庁の記録もそうなっていますが、ほんとうはすこし大きかったようです。ただし武村さんは、7.9は、この推定値8.1からすると±0.2の誤差の範囲だから、気象庁の記録を訂正しなくていいとおっしゃっていました。

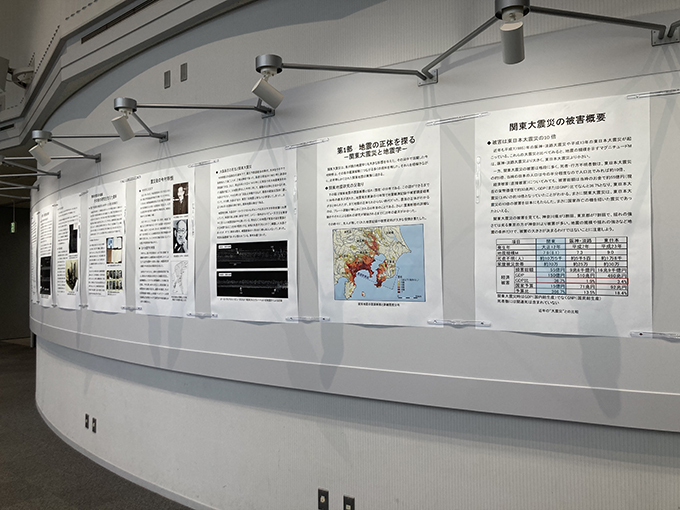

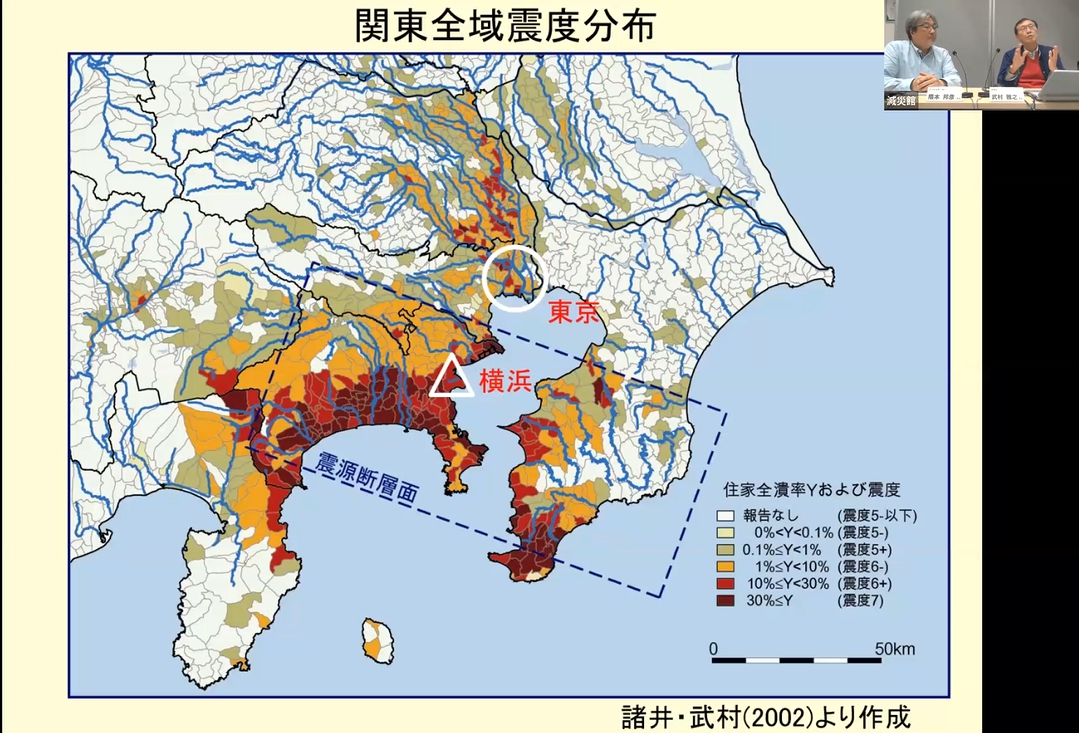

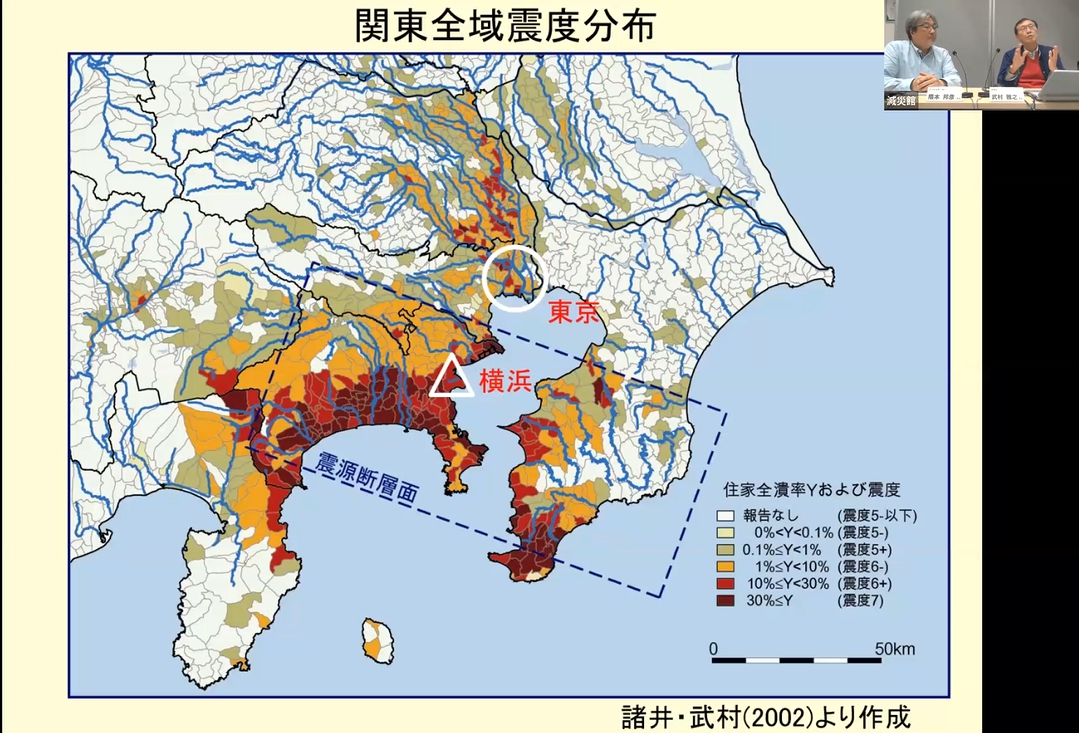

武村さんの次の10年の大仕事は、関東大震災の各地の震度をはっきりさせることでした。これも正確にはわかっていなかったそうです。

震度は建物の全潰の割合等から推定するのですが、関東地震の被害統計はいろいろ食い違いがあって信用できないと言われていたんだそうです。

しかし武村さんは、またその常識を疑って、昔の人が、そんないいかげんな数字を残すはずはない、と、記録を丁寧に読み込み、その数字の食い違いの理由にまで踏み込んで、ついには各市町村の正確な震度を特定することに成功しました。

統計の食い違いは、例えば田舎では1軒の家は1世帯ですが、都会には集合住宅も多いので、それを倒壊家屋1棟と数えるか、何世帯と数えるかなどの食い違いがあったのだそうで、そうやって一つ一つ丁寧に分析していくと、正しい数字に行き着いたということです。こうやって武村さん達が作った震度分布はいまもたくさんの研究者によって引用されています。

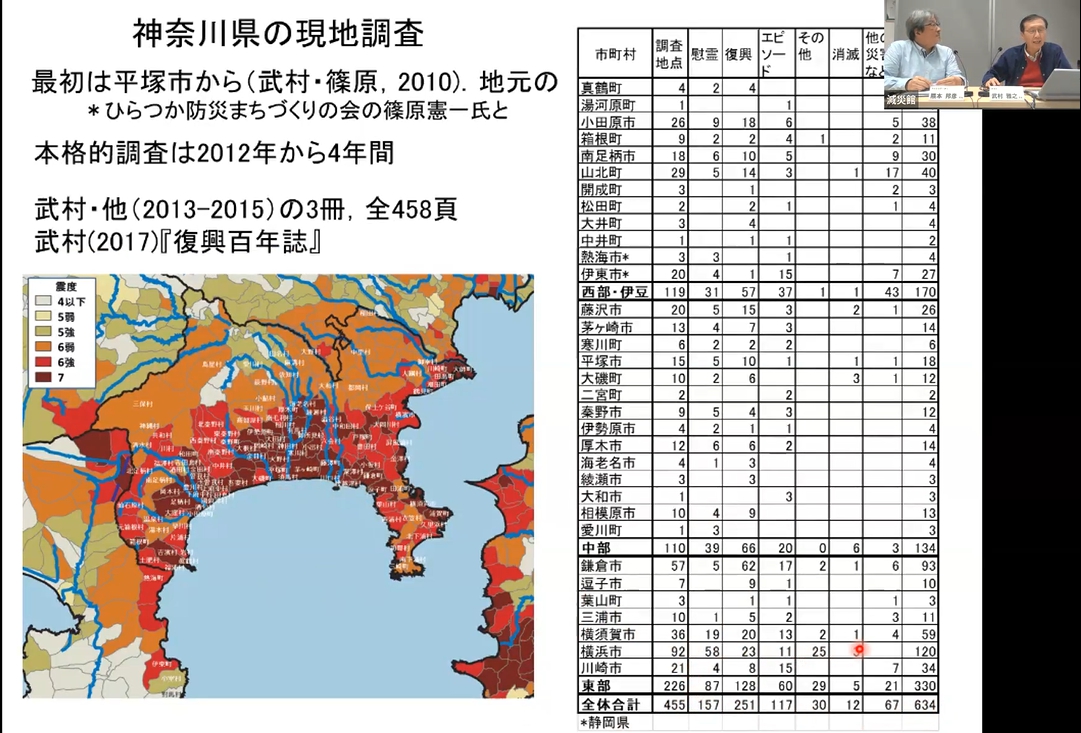

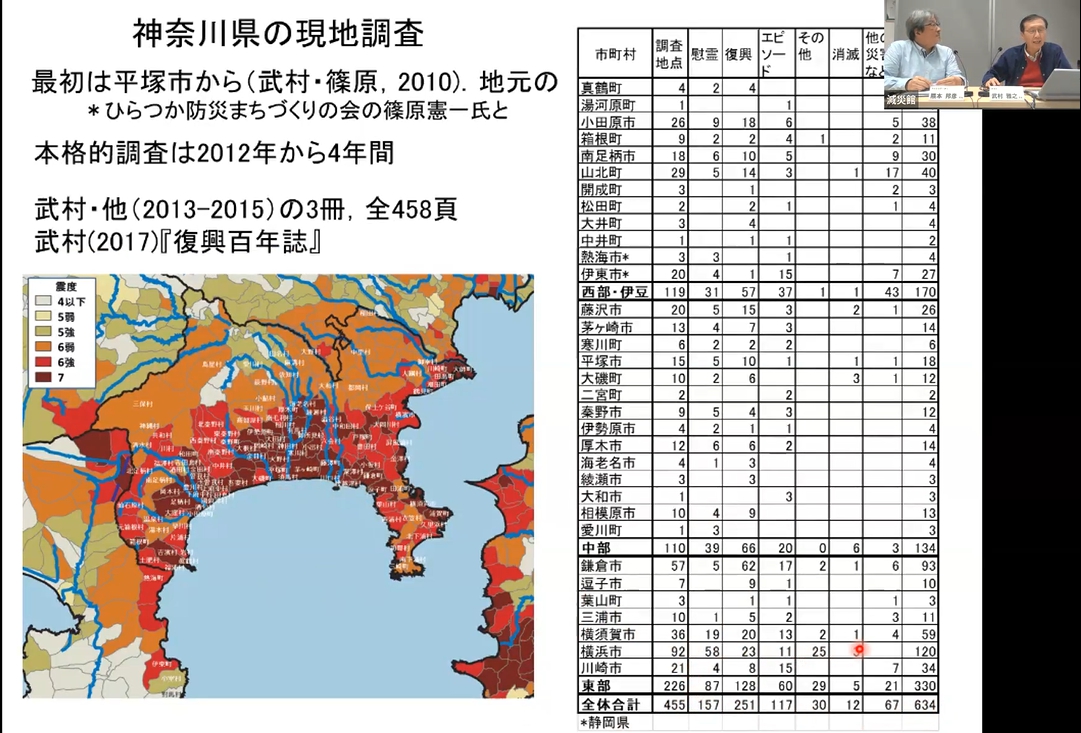

さて30年間の関東大震災の研究で、最近10年あまり武村さんが取り組んでいるのは、震災の記録を自分で調査してまとめ上げるという作業だということです。

今でも各地には震災の記念碑や復興碑、エピソードなどが残っていますが、それを実地に確認する調査を行っているそうです。2012年からは神奈川県内の30の市と町で455箇所の調査を、そしてその後、東京都内の333箇所の調査を終えたそうです。

たくさんの文献を調べて、場所などを特定、そしてそこに実際に行って確認をするのだそうです。

驚いたのは、車を運転しない武村さんは、それらの調査地点をほとんどすべて公共交通機関でまわっているということです。「すごいですね、そんなことができるんですか」とお聞きしましたら、「いやそれが回れるんですよ」とおっしゃいます。

まず始発のバスで、泊まっている宿から一番遠い調査地点まで行き、そこからバスで戻りながら調査していくのがコツだそうです。そしてバスに乗ると、バス停の名前が読み上げられます。それで難しい地名の読み方もわかるし、それを知っていると、地元の人たちから話を聞くときも会話がうまくいくということです。

こうした地道な研究で確認された記録ですが、これを報告書や本にして残す意味について、武村さんは「自分は先人が残してくれた膨大な記録をもとに研究ができた。だからいま、将来の研究者のために、事実を調べて記録に残していくのが研究者として自分の大事な仕事」とおっしゃってました。

今回も224名の方にご参加いただきました。武村さん、参加者のみなさん、ありがとうございました。

→ポスター(PDF)

→過去のげんさいカフェの様子はこちら