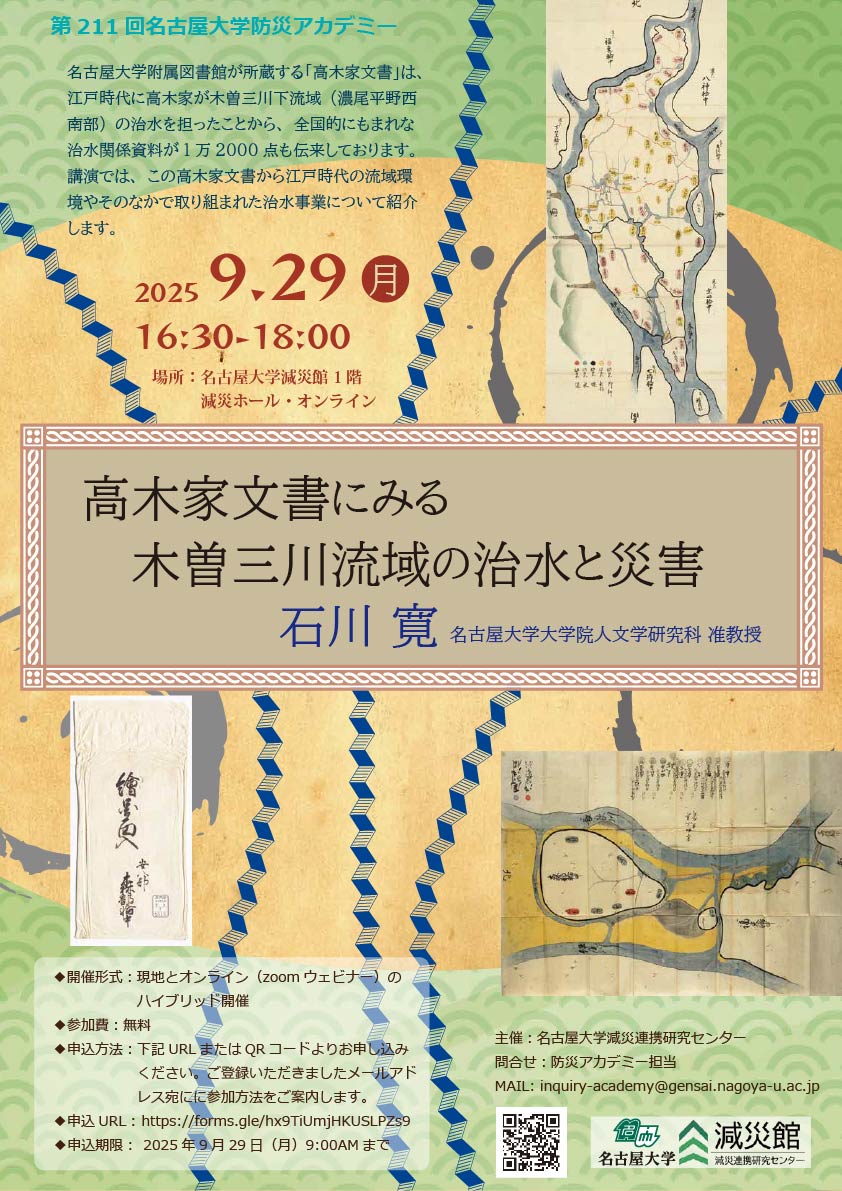

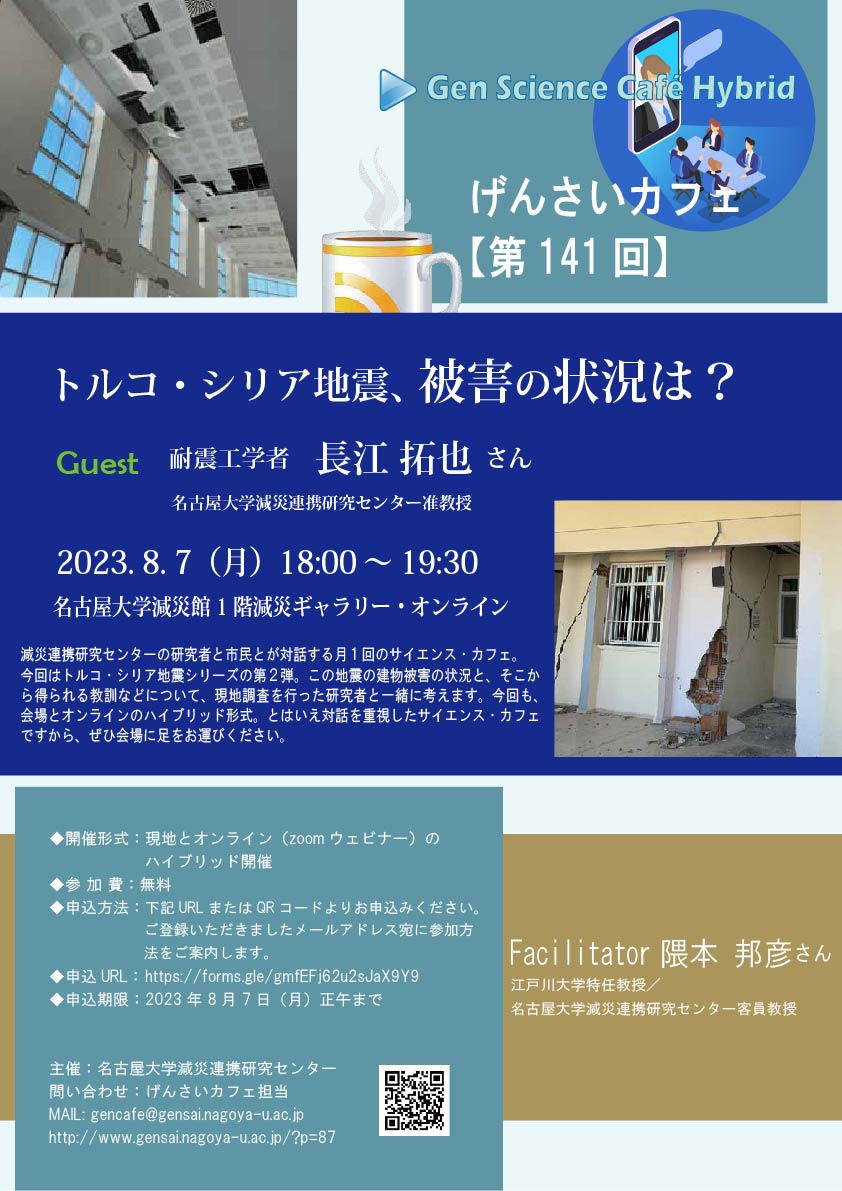

トルコ・シリア地震、被害の状況は?

ゲスト:耐震工学者 長江 拓也 さん

(名古屋大学減災連携研究センター准教授)

日時:2023月8月7日(月)18:00~19:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学特任教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

今年2月にM7.8 とM7.6の地震が立て続けに起き、5万人以上の犠牲者が出たトルコ・シリア地震、げんさいカフェでは、5月に「何が起きたのか」ということで地殻変動学者の鷺谷威さんをゲストに、現時点でわかっていることを考えるカフェを行いましたが、今月は、第2弾として「被害の状況は?」ということで、現地の調査をされて帰国された耐震工学者の長江拓也さんにゲストに来ていただきました。

とにかく今回の地震は被害の範囲が広くて、また多様でしたので、長江さんが今回参加した日本建築学会の調査チームでは、いろんなテーマごとに手分けして調査をしたそうです。

長江さんは病院などの建物被害が担当で、現地の病院や集合住宅を中心に調査してきたということでした。

その結果、大都市の大規模病院の建物は、免震構造のものも少なくなく、その場合、建物被害はほぼ見られなかったということでした。建物自体が壊れるなどして使用不能となっていたのは、免震構造でない場合で、大学病院のような大規模な病院、地方の州立病院などに被害が見られたということです。

このような病院では意外な理由で、病院が閉鎖になってしまい、入院患者を別の病院に移さざるを得ないという事態が多数起きていたということです。

その理由は、建物の構造には影響しない、天井のパネルや、空調設備、照明設備などの非構造部材の損傷です。

それを見て、多くの病院管理者や医療者、患者たちが怖がってしまい、病院の建物の構造も、基本的機能も維持されているのに、病院が閉鎖されたり、入院患者さんを外のテントに移動させたり、他の病院に転院させたりするという例が多数あったそうです。

もともと建物は、建物全体を支えている構造部材と、そうではない非構造部材でつくられています。構造部材というのは柱や梁、床などです。こういうものが地震で被害を受けると、その時点で建物が倒壊していなくても、余震などで倒壊してしまう恐れがあるので、継続して使うことはできません。

一方、非構造部材というのは、建物の見栄えや使いやすさを得るために、構造部材に取り付けられているもので、例えば天井のパネルとか、床のフローリングとか、空調設備、照明設備などです。こういうものは、設計時に地震に耐えるかどうかの計算はされていないので、大地震の時には壊れてしまうことがあります。

東日本大震災の時も空港の天井が落ちてきている映像が印象的でしたね。

天井などだけでなく、壁も、あくまで間仕切りが目的の非構造部材という場合があるのだそうです。

長江さんは、このようにトルコ・シリア地震で起きた「非構造部材の損傷による病院機能停止の例」は、日本としても参考になるのではないかと話しておられました。

日本でも、病院管理者や医療者は地震や建築の専門家ではありませんから、同じように地震発生時に過剰反応してしまうことがありうるのではないか、ということです。

地震発生後には、直ちに専門家による建物被害判定が行われるのですが、南海トラフ地震のような巨大地震が発生すると、それを行う専門家の数が足りなくて回らないというとがあるのではないかと懸念されています。

ですから、トルコ・シリア地震の事例を教訓に、地震発生前に、病院の管理者や医療者の方々に対して、建物からすぐに出ていくべき危険な被害と、そうでない被害があることを知っていただくともに、素人でもわかりやすい被害判定マニュアルなどを事前に整備しておくことなどが必要ではないかとおっしゃっていました。

これは病院に限らず、他の公共施設などでも参考になるかもしれません。

あともう一つ耐震工学の専門家として、トルコ・シリア地震の被害を見ていて、気づいたことがあったそうです。それは建築の専門用語でデティールと呼ばれているものの重要性です。

建物全体の設計図とは別に、個別の部分をどう作るかという細かい設計図=デティールというのがあるんだそうですが、その大切さが改めて分かったということでした。

一例として、ほぼ同じ場所に隣り合って建っている同じ設計の2軒アパートが、片方は倒れ、片方が壊れずに持っていたという場所の調査結果を説明してくださいました。

倒れたアパートは、柱の中に入っている鉄筋のつなぎ目が、柱の一番根元の、地震の時に一番力がかかる場所にあったそうです。こういう鉄筋のつなぎ目は、比較的力のかからない柱の途中にくるようにデティールで指示されているはずなんですが、倒れた建物を見ると、それが柱の一番下の根元のところにあったということです。実際の工事の時に、設計者のデティール通りに施工されなかったことなのかもしれません。

長江さんは、日本でもそういうことが起きないとは言えないので、建物の耐震性についてやはり過信は禁物だし、特に大事な建物では、全体計画だけでなくて、施工もデティール通りに行われているか、しっかり管理しないといけないとおっしゃっていました。

今回も会場とオンラインで123人の方に参加していただきました。長江さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

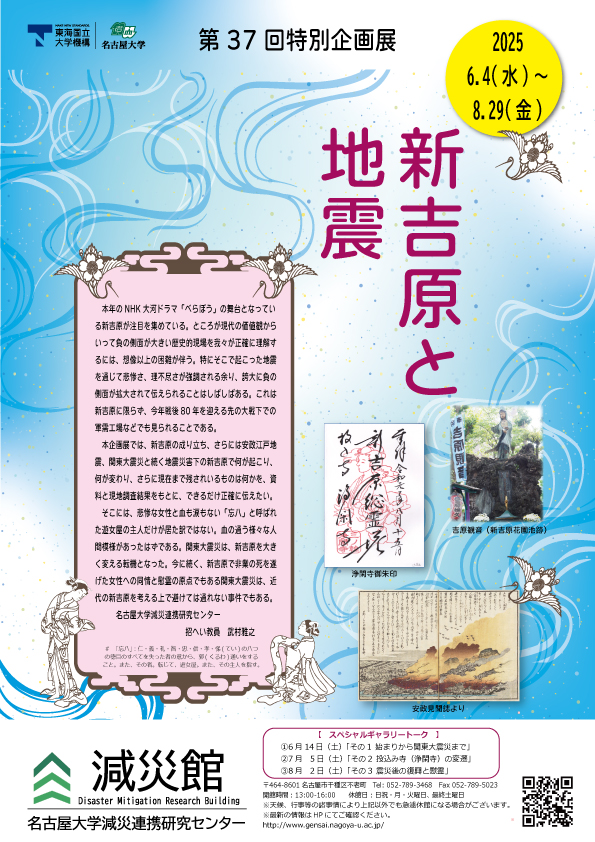

2023(作成中)_アートボード-1.jpg)