名古屋大学減災連携研究センター「伊勢湾台風から60年」記念事業

シリーズ・伊勢湾台風から60年:特別シンポジウム(1)

「伊勢湾台風~60年前の教訓と新たに生まれた課題~」開催報告

■日 時 2019年11月16日(土)13:30-17:00

■場 所 名古屋大学 減災館1階 減災ホール

■参加者 約120名

減災連携研究センターでは、伊勢湾台風襲来から60年を迎えるにあたり、クラウドファンディング「迫りくる!スーパー伊勢湾台風に備えるために」(7月1日~9月26日、寄附総額255.9万円)を通じてみなさまからのご支援をいただき、調査研究を進めながら減災館の展示を拡充するとともに、「伊勢湾台風から60年」記念事業を企画してまいりました。

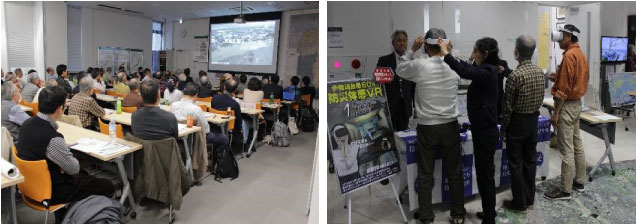

この特別シンポジウム「伊勢湾台風~60年前の教訓と新たに生まれた課題~」は本記念事業の一環として、当時の被災を契機として1961年に設立した名古屋大学土木系教室とともに、土木系教室同窓会「鏡ヶ池会」にも協力いただいて企画いたしました。午前中に開催された「令和元年台風15号19号 緊急報告会」に引き続いての実施ながら、一般市民、行政、企業、研究機関、報道関係等、100名を超える参加者がありました。当日は、減災ギャラリーにて一般社団法人中部地域づくり協会制作の「水害体験VR」について出張展示いただいたことも申し添えます。

シンポジウムは、野田利弘副センター長/教授(鏡ヶ池会25期生)の進行により、土木系教室の設立経緯や現在の教育研究活動状況を紹介した、加藤準治・大学院工学研究科土木工学専攻教授/主任からの挨拶を皮切りに、3つのテーマに沿った話題提供により構成されました。

最初のテーマ①「60年前の教訓」では、国土交通省中部地方整備局編集・提供の伊勢湾台風に関する映像を視聴した後、杉野尚夫様(鏡ヶ池会1期生)より、「伊勢湾台風発災当時・直後の様子と教訓」と題する講話をいただきました。テーマ②「中部の成長~60年間の変化~」では、大東憲二・大同大学情報学部総合情報学科教授(鏡ヶ池会16期生)から「地下水の過剰揚水による海抜ゼロメートル地域の拡大」と題して、濃尾平野における地盤沈下過程と現状を、富田孝史・大学院環境学研究科教授(鏡ヶ池会23期生)から「水防災の取り組み」と題して、高潮襲来に備えた防波堤などのインフラ整備の現状を報告いただきました。その後、テーマ③「新たに生まれた課題」では、加藤博和・大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター教授(鏡ヶ池会28期生)から「人口・土地利用の変化、交通の大動脈としての中部への機能集中」と題し、名古屋都市圏の成長により生じた新たなリスクについて、戸田祐嗣・大学院工学研究科教授から、「気候変動による台風の強力化」と題し、温暖化を踏まえた将来に向けての対応といった課題に関する話題提供がありました。

パネルディスカッションでは、水谷法美・大学院工学研究科教授(鏡ヶ池会19期生)のコーディネートにより、伊勢湾台風をどう捉えるのか、また、当時の教訓がどう活かされてきたか、さらには、将来、スーパー台風の襲来に向けて何を考えておくべきなのか、といった問い掛けがなされ、パネリストとなった5名の登壇者が意見を寄せ合う形で進行されました。スーパー台風の襲来に際しては、堤防などのハード整備と広域・事前避難などのソフト対応の取り組みをより一層進めることとともに、高潮による浸水に備えて土地利用を制御し、災害に強いまちをつくっていくこと、などの広範な課題について、会場からの質疑を交えながら活発な情報・意見交換が行われました。最後に、田代喬副センター長/特任教授(鏡ヶ池会35期生)からの挨拶で閉会されました。

本シンポジウムの開催に際しては、名古屋大学土木系教室を始めとする複数の関係主体の連携・協力により、多数の参画者により実現し得ました。なお、このシンポジウムの様子は、クラウドファンディングに支援いただいた方々(リターンとして速記録をご希望された方々)には冊子として別途報告させていただく予定です。

末筆ながら、本シンポジウムにご参画いただいた皆様、クラウドファンディング事業にご支援いただいた皆様に改めて御礼申し上げます。

登壇者による報告の様子 会場からの質問の様子

パネルディスカッションの様子

国土交通省中部地方整備局編集提供の映像視聴 中部地域づくり協会制作水害体験VRの出張展示

※こちらのイベントは終了しました。

減災連携研究センターは、下記の通り、「伊勢湾台風から60年」記念事業 シリーズ・

伊勢湾台風から60年:特別シンポジウム「伊勢湾台風~60年前の教訓と新たに生まれ

た課題~」を開催いたします。

ご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。

(なお、当日9時半より、「令和元年台風15号19号 緊急報告会」が開催されます。

合わせてご参加くださいますようお願いいたします。)

→チラシはこちら(PDF)

名古屋大学減災連携研究センター「伊勢湾台風から60年」記念事業

シリーズ・伊勢湾台風から60年:特別シンポジウム

「伊勢湾台風~60年前の教訓と新たに生まれた課題~」

1959年9月、当地に深い爪痕を残した伊勢湾台風の襲来から60年の節目に当たる今年、

9月に第15号10月に第19号が襲来するなど、東日本を中心に大きな被害が生じています。

近年、大きな被害を受けていない当地にとって、伊勢湾台風の教訓を振り返ることは重

要であるため、その後の当地の復興・成長を踏まえた新たな課題を含め、市民の皆さま

とともに考えたいと思います。

この特別シンポジウムは、名古屋大学減災連携研究センターのクラウドファンディン

グ事業「迫りくる!スーパー伊勢湾台風に備えるために」の一環として、名古屋大学土

木系教室と共催するものです。本事業に際し、心のこもったご支援を賜りました皆さま

には、厚く御礼申し上げます。

名古屋大学では、伊勢湾台風による被災を受け、1961年4月、工学部に土木工学科が設

立されました(翌年には建築学科も設立)。

名古屋大学土木系教室は現在、工学部環境土木・建築学科と大学院工学研究科土木工学

専攻、大学院環境学研究科都市環境学専攻における教育・研究を担いながら、未来材料

・システム研究所、未来社会創造機構とともに、2010年12月に発足し、2012年6月に設

立した当センターにおける活動にも参画しています。

■日 時 2019年11月16日(土)13:30-17:00(13:00開場)

■場 所 名古屋大学 減災館1階 減災ホール

■プログラム

13:30 ~ 13:35 開催趣旨

加藤準治 名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻主任

<話題提供1> 「60年前の教訓」

13:35~13:50 映像で振り返る「 伊勢湾台風 」

(動画提供:国土交通省 中部地方整備局)

13:50 ~ 14:10 伊勢湾台風発災当時・直後の様子と教訓

杉野尚夫(鏡ヶ池会1期生)

<話題提供2> 「中部の成長~60年間の変化~」

14:10 ~ 14:30 地下水の過剰揚水による海抜ゼロメートル地域の拡大

大東憲二(鏡ヶ池会16期生)大同大学情報学部総合情報学科

14:30 ~ 14:50 水防災の取り組み

富田孝史(鏡ヶ池会23期生)名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻

<話題提供3> 「新たに生まれた課題」

15:00 ~ 15:20 人口・土地利用の変化、交通の大動脈としての中部への機能集中

加藤博和(鏡ヶ池会28期生)

名古屋大学大学院環境学研究科附属 持続的共発展教育研究センター

15:20 ~ 15:40 気候変動による台風の強力化

戸田祐嗣 名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻

15:50 ~ 16:50 パネルディスカッション

コーディネーター:水谷法美(鏡ヶ池会19期生)名古屋大学大学院工学研究科

パネラー: 杉野尚夫 大東憲二 富田孝史 加藤博和 戸田祐嗣

16:50 ~ 17:00 閉会の挨拶

田代 喬(鏡ヶ池会35期生)名古屋大学減災連携研究センター副センター長

当日は、中部地域づくり協会の協力により、「VR* による浸水体感」の実施と

「自然に学び、自然に備える(近年の豪雨災害記録集・2018)」の配布を予定

しています。 *VR:Virtual Reality(仮想現実)

※ 事前申込不要、入場無料

※ 講演の撮影・録音はご遠慮ください。

※ 駐車場はありません。必ず公共交通機関をご利用ください。

共催:名古屋大学土木系教室

名古屋大学減災連携研究センター

後援:自然災害研究協議会中部地区部会

名古屋大学土木系教室同窓会「鏡ヶ池会」

問い合わせ先:名古屋大学減災連携研究センター tel 052-789-3468