形状記憶合金で耐震!?

ゲスト:構造工学者 荒木 慶一 さん

(名古屋大学大学院環境学研究科教授/減災連携研究センター兼任・協力教員)

日時:2023月11月20日(月)18:00~19:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学特任教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

げんさいカフェは、「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」との共催で実施しています。

形状記憶合金といえば、お湯につけると元の形に戻るといったイメージですよね。そういえば昔、学習雑誌の付録についていたという思い出をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回のカフェは、それと違って、温度は常温のままで、曲げても元の形状に戻るという性質を持つ「超弾性合金」を使って耐震化を実現しようというお話です。

そんな魔法のような素材を、建物の建築材料になるくらいのある程度の大きさに、しかもリーズナブルな価格で、特殊な技術を使わずそれほど時間をかけずに作り出す技術が必要なのですが、それがついに実用化の域に達したということで、その開発者の一人である荒木さんにお話を伺いました。

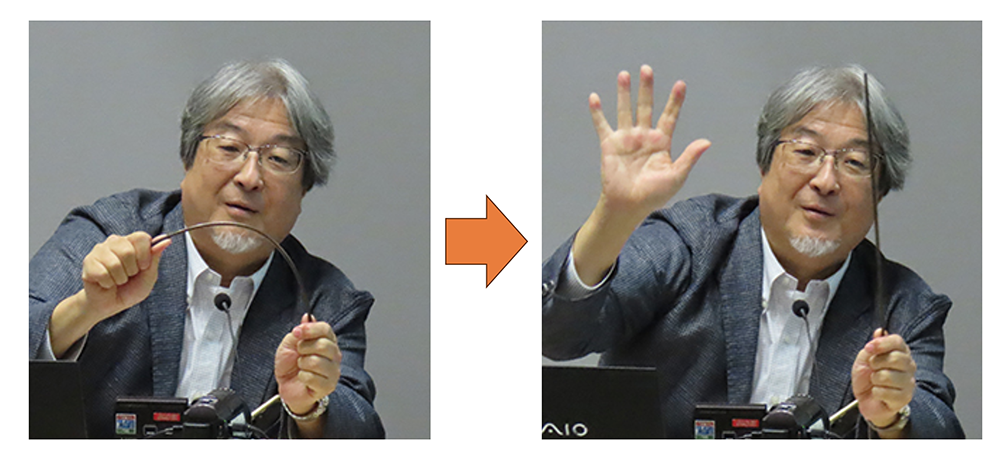

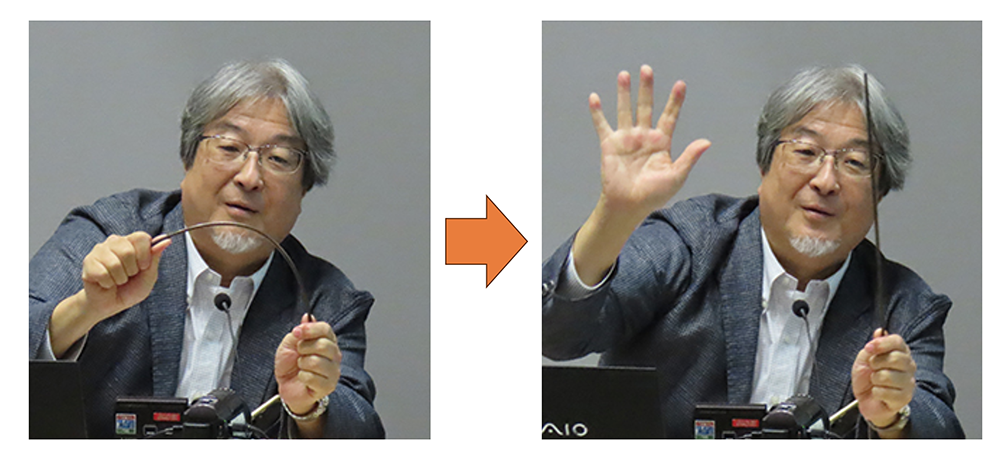

ゲストの荒木さんが、げんさいカフェの会場に、その超弾性合金の棒を持ってきてくださいました。ボールペンくらいの太さ、長さ50センチほどの赤銅色の棒です。

カフェのお客さんにも超合金体験をしていただきましたが、確かに、力を入れると一旦は曲がるんですが、手を離すとすぐに元のまっすぐな棒に戻ります。何度やっても元通り。まるで柳のように、あるいはゴムのように、すぐ元に戻るのです。

なるほどこれが新しい形状記憶合金かと、新素材との感動的な出会いとなりました。

形状記憶合金を曲げて、手を離すと元の形状に戻ります。

感動的と言えば、この新素材の開発秘話がとても感動的。

2006年の1月、東北大学の研究グループが鉄、ニッケル、コバルトを主成分とする新しい形状記憶合金の開発に成功したことを、東京で開かれたシンポジウムで発表しました。それまでの形状記憶合金に比べ、価格も安く、比較的短時間に作れそうだという内容ですから、これは耐震建物につながるかもと直感した荒木さんは、そのシンポジウムに参加し、さらにシンポジウム後の懇親会に参加して、開発者の東北大学の先生たちに直接共同研究を申し込んだということです。

私も長いこと科学の世界を取材してきましたが、全く違う分野の先生にいきなり共同研究を申し込むという話は聞いたことがありませんでした。でも、この少し無謀ともいえる荒木さんの行動がいまの成功につながりました。

ただ建築材料になるくらいの大きさの形状記憶合金をつくる方法の開発は、簡単ではありませんでした。まさに試行錯誤の連続だったそうです。

しかしその試行錯誤の結果、金属の結晶の様子が変化する摂氏726度をはさんで、何度も温度を上げ下げすることで、金属内部で大きな結晶が成長することがわかり、それこそリーズナブルな価格で、しかも研究室とかではなくふつうの工場で、それほど時間をかけずに建築材料になるくらいの大きさの形状記憶合金が作れる技術が実現したのだそうです。

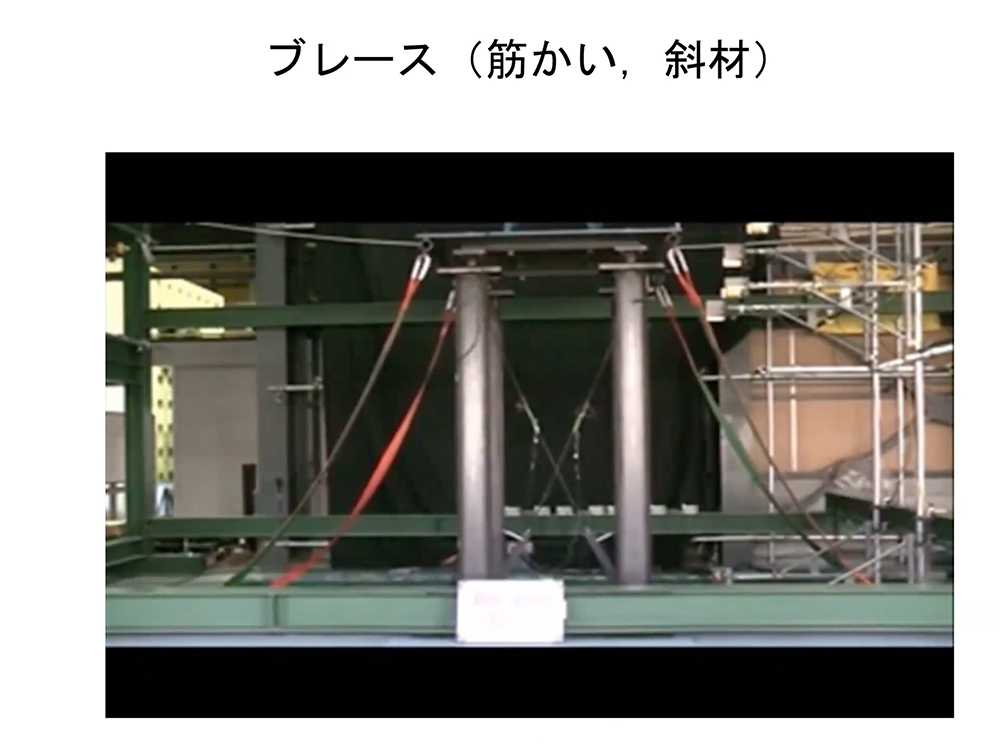

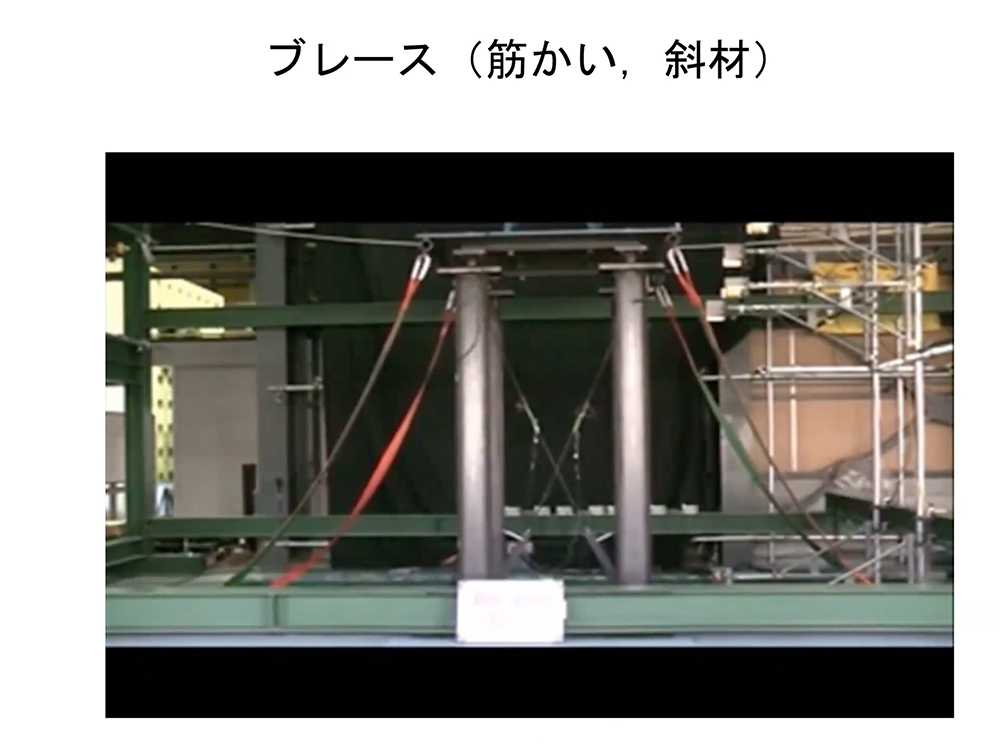

カフェではその形状記憶合金を使った耐震実験の映像を見せていただきました。

鉄骨を組んで、斜めに筋交のようにブレースという金属の棒を入れ、それを大型の振動台で揺らしてみます。

従来の鉄製のブレースだと、すぐに伸びてダメになってしまうのですが、新素材の超弾性合金をブレースの一部に使うと、揺れでいったん伸びてもすぐに元に戻り、大丈夫だったという結果が得られました。繰り返しの地震にも強いことも実証されたそうです。

この形状記憶合金を使った耐震補強ブレースは、去年(2022年)、日本の住宅メーカーが商品化しました。形状記憶合金による耐震の初の実用化です。

いまは建築基準法の縛りがあって、新築建築にはまだ使えないそうですが、将来は、建物を建てる時に、地震で揺れた時に一番力のかかる場所、例えば柱と梁の接合部あたりに、この新素材を使うことで、地震に強い建物を実現していきたいというお話でした。

ただ鉄筋コンクリートの柱が地震で折れる時には、鉄筋の周りを囲ったコンクリートも崩れ落ちてしまうことが多いんですが、そのコンクリートにもセメントに繊維を混ぜ込んで簡単には落ちないものにしておくと、形状記憶合金の鉄筋とその新しいコンクリートの力が相まって強い地震に襲われても大丈夫という建物が実現する可能性があるそうです。

そして木造住宅の場合は、コンクリートの基礎に柱や土台を留めるボルトにこの形状記憶合金を使うアイデアがあるそうです。地震の揺れがやってきても、ボルトがちょっと伸びて、すぐ元通り。こうすると木造住宅の耐震性の向上につながります。

実はアメリカ西海岸のシアトルでは、実験的に形状記憶合金で鉄筋の一部を置き換えた橋がすでに建設されているそうです。その写真も拝見しましたが、なんか新しい素材で耐震化ってわくわくする研究ですね。

後日談として伺ったのは、荒木さんが突然共同研究を申し込んだ東北大学の先生方も、後で聞いてみると、実は、荒木さんのアイデアは絶対実現不可能だろうなと思っていたんだそうです、その時の相手の先生の言葉は「わかりました、じゃあ実用化してください」だったそうです。だから去年、ついに実用化できたという報告をした時にはとても嬉しかったということでした。

でも、実は新素材開発の苦労の中で、単結晶化が難しいと考えられていた太い径の棒の方がむしろ単結晶化しやすいということがわかり、それが理論的にも解明されたということで、東北大の先生からは感謝されたということでした。

今回も会場とオンラインで144人の方にご参加いただきました。

荒木先生、参加者のみなさん、ありがとうございました。

→ポスター(PDF)

→過去のげんさいカフェの様子はこちら