内容:住民の多様性を踏まえた対策を考えること -私の常識はあなたの非常識かも?!-

講師:小山 真紀 さん(岐阜大学環境社会共生体研究センター准教授/名古屋大学減災連携研究センター兼任・協力教員)

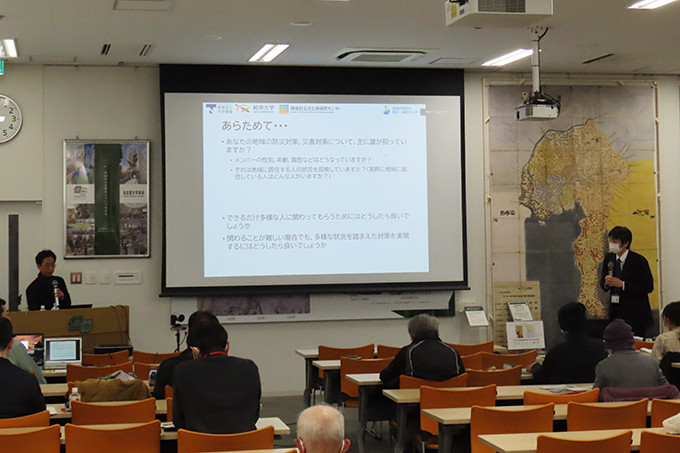

日時:2024年12月19日(木)16:30〜18:00

場所:名古屋大学減災館1階減災ホール・オンライン

【講師からのメッセージ】

防災対策や災害対応を考える時,同じような属性の人だけで考えていませんか? 地域には,年代も職業も性別も国籍も・・・あれもこれも違う人が住んでいて,それぞれ,見えている世界が違っていたりします.お互いの見えている世界の違いを知って,対策につなげていきましょう.

【内容紹介】

小山真紀先生(岐阜大学)は、地域防災を中心に多岐にわたる研究分野を専門とされていると共に、岐阜大学の地域減災研究センター長、清流の国ぎふ防災・減災センター副センター長をご兼任、さらには、内閣府の南海トラフ地震対策検討ワーキングの委員を務められるなど、当地域の防災を主導、牽引する役割も担っておられます。また、当センターの協力教員としてもお世話になっております。

当日は、防災において計画段階、災害対応段階で考慮すべき、住民の多様性を踏まえた対策、および関係者間での常識と非常識について講演いただきました。

一概に防災対策、災害対策と言っても、地域、時期により、個々のメンバーの性別、年齢、属性、さらには組織内のメンバー数、構成も違うので、地域に居住する人の状況を反映しているか、支援を必要としている人のニーズや困りごとに対応できているかといった疑問を呈されました。災害時には、育児や介護の未経験者が子供、要介護者に対応する、生活環境をマネジメントしたことがない方が健康に生活できる環境を整える、日本人が外国人住民に対応することも多く、普段からやっていたり、対応していればできる配慮ができなかったり必要性が理解できなかったりするなど、実際に生じている問題についてご紹介いただきました。

防災を含めた各種の制度は、高度経済成長時代から存在するものが多く、技術や人口構成、生活スタイルも大きく変化した現在の実態に合っていないものが散見されるというのも興味深いご指摘です。共働き世帯が増えている中でも主要なポストに女性比率が少ない現状があり、地域・国によって起こりやすい災害が異なり、日本人と比べて地震への知識、意識がない場合もあるようです。人によって常識が異なる可能性があることを分かりやすくお示しいただけたように思います。

対策として、例えば、障がいのある方や外国の方と一緒に計画をつくってみたり、実際に試したりする機会を設けること、そのうえで、目的が達成できているかを確かめ、見直すなどの過程を経ることにより、実効性のある計画に繋げられることを提案されていました。

当日は会場参加18名、オンライン参加149名、合計167名の方にご参加いただきました。

(小沢 裕治 記)