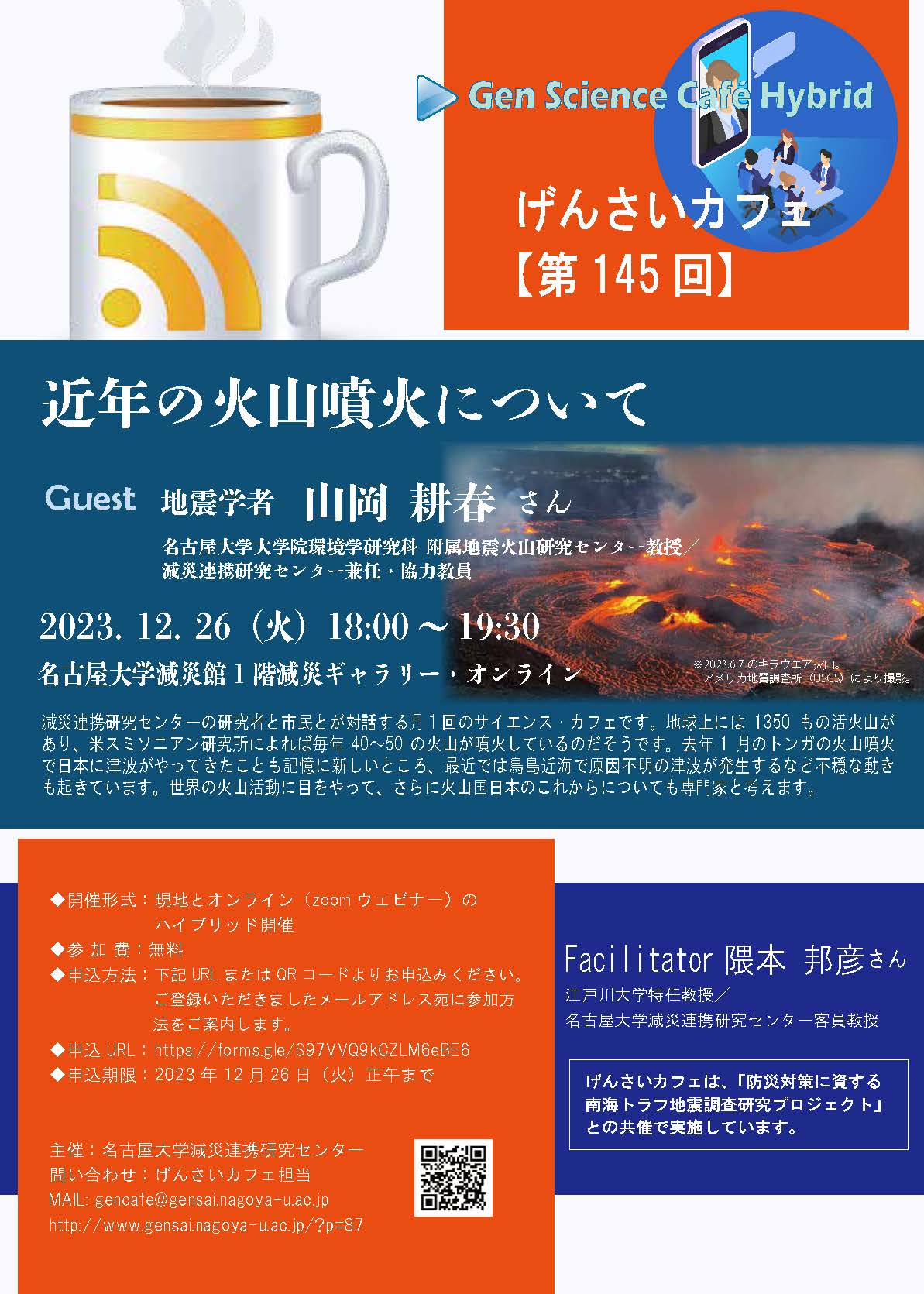

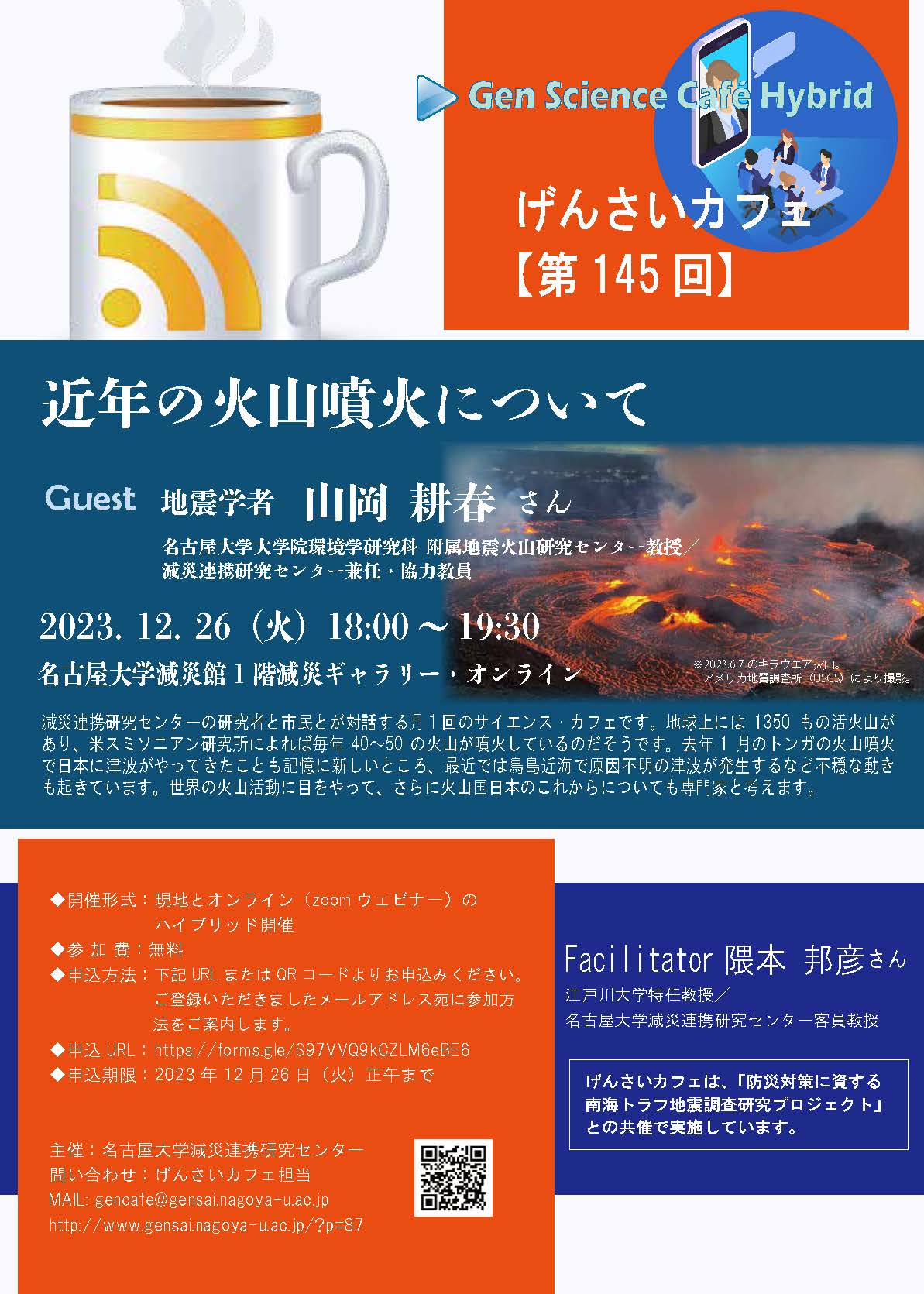

近年の火山噴火について

ゲスト:地震学者 山岡 耕春 さん(名古屋大学大学院環境学研究科 附属地震火山研究センター教授/減災連携研究センター兼任・協力教員)

日時:2023月12月26日(火)18:00~19:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学特任教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

げんさいカフェは、「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」との共催で実施しています。

最近、アイスランドで大きな噴火があって住民が避難をしたというニュースが流れましたが、実はハワイでもこのところ噴火が続いているそうです。

そこで今回のカフェでは、火山噴火に詳しい名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター教授で減災連携研究センター兼任・協力教員の山岡耕春さんに来ていただき、最近の火山噴火についてお話しいただきました。

カフェでは、まず、アメリカ地質調査所のwebサイトの公開映像などを見ながら、ハワイのマウナケア火山や、キラウエア火山の噴火の状況を詳しく解説していただきました。

ハワイやアイスランドの火山の動向が気になるのは、これらの火山は「玄武岩」という流動性の高いマグマの火山で、日本を代表する活火山の富士山も、同じ玄武岩質のマグマなので同じような経過を辿ると考えられているからです。

そして海外ニュースなどを見ますと、ハワイでもアイスランドでも、特に大きな前兆もなく大噴火が始まったと伝えられています。富士山も、やはり大きな前兆がなく噴火をするのでしょうか、山岡さんにお聞きしてみました。

その答えは「そうなるかもしれない」ということでした。

地震計や傾斜計で常に観測をしているので、おそらく富士山が何の前触れもなく大噴火するということはなく、噴火の数時間前には何かが起きそうだということはわかるだろうということでした。しかし数時間前ということだと、たくさんの登山者がいる時期の富士山では避難もたいへんなことになりそうです。我々としてはやはり、いつ起きてもおかしくない、場合によっては、いきなり噴火が起きるかもしれないという心構えを持っていたほうがいいと思いました。

さて、最近の火山噴火で、日本に影響したものといえば、2022年1月のフンガトンガ=フンガハアパイ火山の噴火です。

この時の噴火は、極めて大規模で、上空1万7000メートルまで噴煙があがったそうですが、この噴火による激しい空振=空気の振動が原因で、日本で最大1.2メートルの津波が観測されました。2つの県に津波警報が出て、幸い死者などはありませんでしたが、漁船の沈没や鉄道の運転見合わせ、飛行機の欠航なども起きました。

当時は、気圧の変化によって、警報級の津波が起きることに驚かされました。

この時、日本付近では2ヘクトパスカルの気圧変化が通過したそうですが、実はこの気圧の変化が空中を進む速度が、津波が海の中を伝わっていく伝播速度と近い値だと、共振(共鳴)によって徐々に津波が大きくなる現象が起きるのだそうです。報告した学者の名前をつけてプラウドマン共鳴と呼ばれています。

この現象、実は100年近く前に知られていたのだそうです。

プラウドマン共鳴を見つけたジョセフ・プラウドマン先生は、英国ケンブリッジ大学の数学と海洋学の教授で、いまから約140年前の1883年に起きたインドネシア・クラカタウ火山の巨大噴火の際に、気圧の変化が原因とみられる津波が発生して、それがなんとヨーロッパでも観測されたそうなんですが、その観測をもとに、火山噴火による気圧変化で津波が発生する計算式を1929年に論文で発表していました。

そのプラウドマン共鳴が約1世紀ぶりに地球レベルで観測されたのが、2年前のフンガトンガ=フンガハアパイ火山の噴火だったということになります。

コンピューターを使ってシミュレーションすると、気圧の変化が空気中を進む速度が、津波の伝播速度と同じだと、確かにだんだん波が大きく成長して行き、その速度の差が大きくなるとその成長がとまるということがはっきり確認できるそうです。

気圧変化が空気中を進む速度はだいたい1秒間に300メートルくらいでほぼ一定、そして津波の伝播速度は海の深さによって速くなったり遅くなったりします。

これが今後の津波予測に役立つかもしれないと、山岡さんはおっしゃいます。

つまり、遠くのどこかの火山で大きな噴火が起きた時に、その火山から日本列島までの間の海の深さはあらかじめわかっていますから、日本にくる津波が大きく成長するかしないかは、プラウドマンさんの式で計算可能だということです。いまは、大きな火山噴火が太平洋のどこかでおきると必ず一応気象庁が津波を警戒するという体制になっていますが、将来は大きめの津波が心配されるのか、そうでもないのか、ということを計算して警報がだせるようになるのではないかと山岡さんがおっしゃっています。

今回のカフェでは、2023年10月9日の朝、大きな地震が起きていないのに、いきなり伊豆諸島や太平洋岸に津波注意報が出たということも話題になりました。

実際に伊豆諸島の八丈島では最大60センチの津波が観測されましたし、高知県の土佐清水、千葉県館山市でも津波が観測されました。

最近、防災科学技術研究所の研究者が、この津波は、鳥島近海で中規模の地震が連続で起きたことが原因であると突き止めたそうです。2時間ほどの間に連続で起きた14回の地震の津波が沿岸に伝わってくるうちに、重なり合って結果的に2倍くらいの高さに成長したのだそうです。こうした短時間の連続地震による津波の増幅という現象が確認されたのは初めてだそうです。

この連続地震はおそらく火山現象だったと考えられているそうです。鳥島近海で、地下から海底近くまで上がってきたマグマが、噴出したか、それによって海底地滑りが起きたり、海底が陥没したことによるものではないかということです

火山現象もまだまだ未解明のところがたくさんあると知らされたカフェでした。

今回も会場とオンラインで203人の方にご参加いただきました。山岡さん、参加者のみなさんありがとうございました。

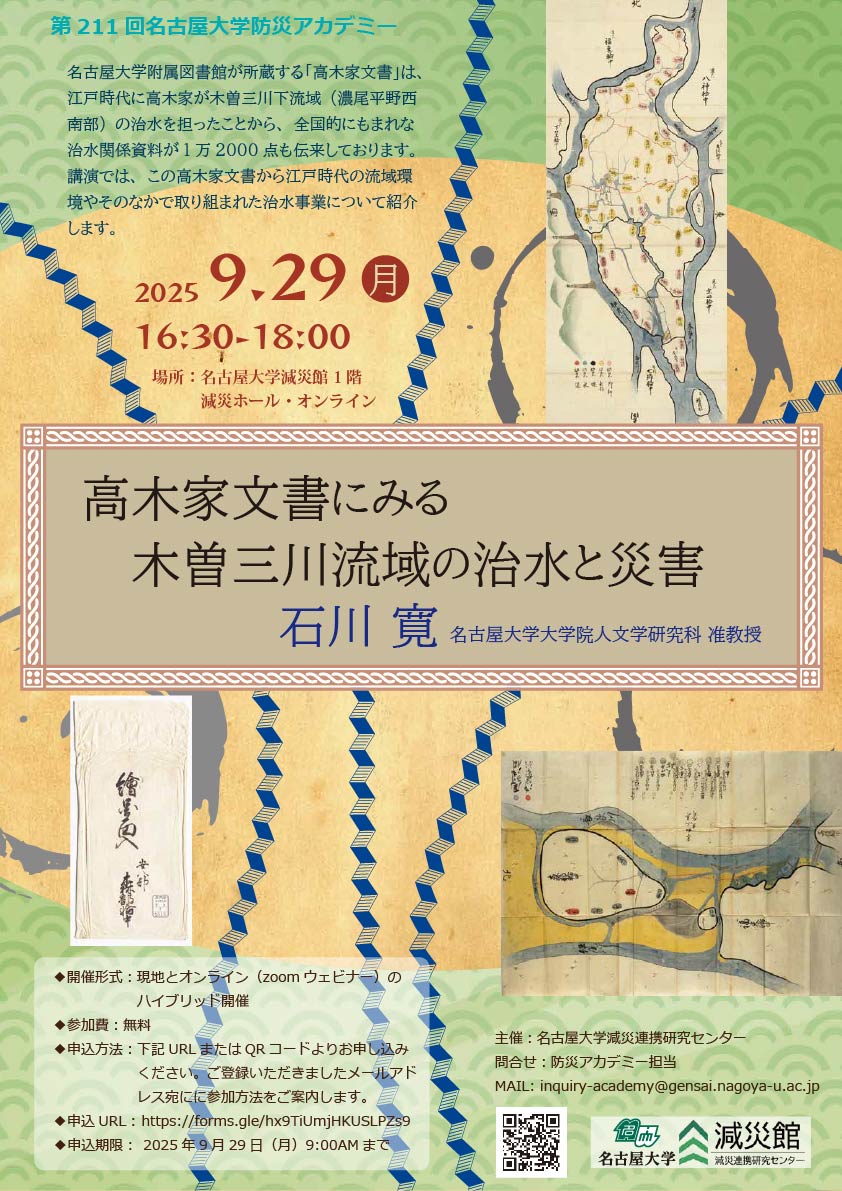

→ポスター(PDF)

→過去のげんさいカフェの様子はこちら