減災連携研究センターは、下記の通り、第12回減災連携研究センターシンポジウム(ハイブリッド)「令和6年能登半島地震をどう見るか」を開催しました。

ご参加の方はオンラインで276名、現地で50名、合計326名となりました。大変多くの方にご参加いただき、どうもありがとうございました。

※こちらのイベントは終了しました。

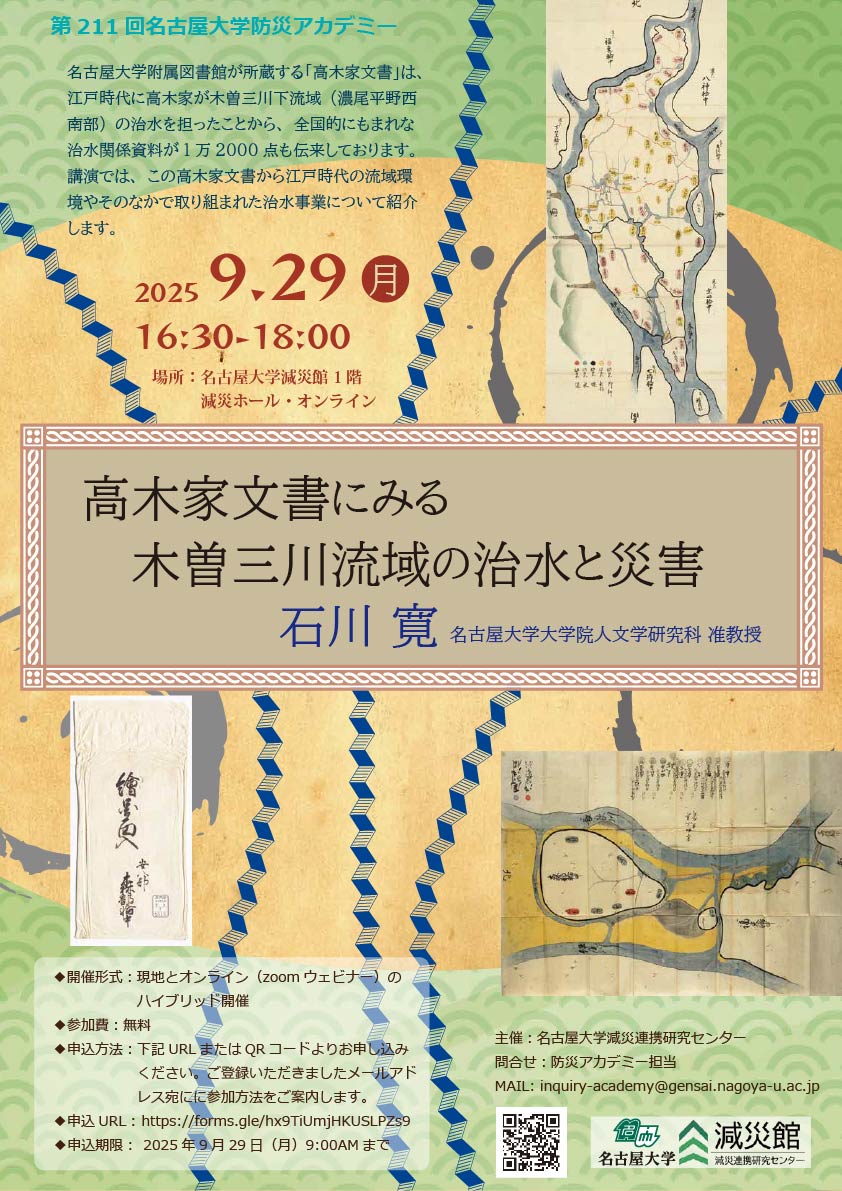

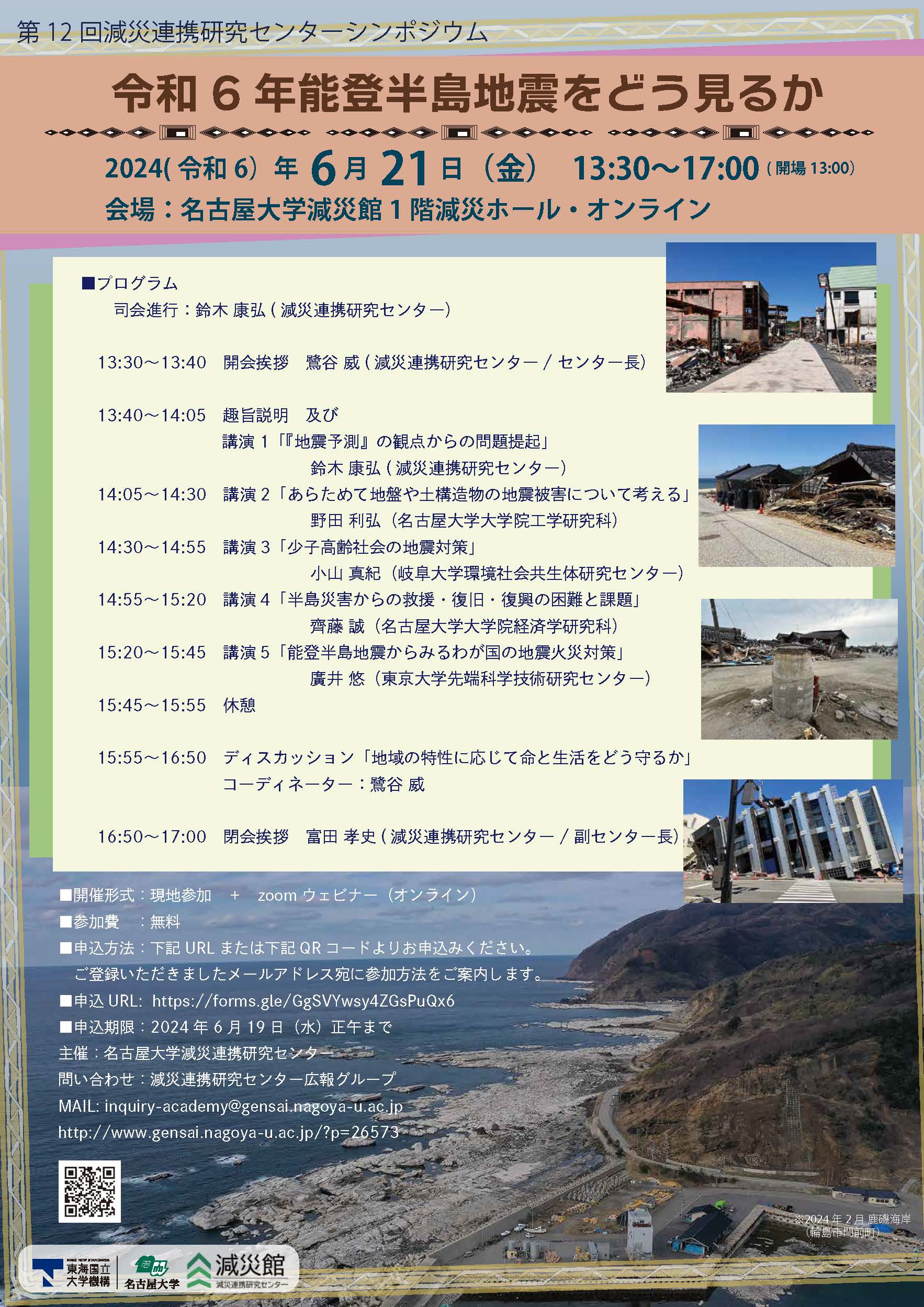

減災連携研究センターは、下記の通り、第12回減災連携研究センターシンポジウム(ハイブリッド)「令和6年能登半島地震をどう見るか」を開催いたします。ご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。

第12回 減災連携研究センターシンポジウム(ハイブリッド)

令和6年能登半島地震をどう見るか

■日 時 2024年6月21日(金)13:30-17:00 (開場13:00)

■場 所 名古屋大学減災館1階減災ホール

Zoomウェビナーによる同時配信あり

■プログラム

司会進行:鈴木 康弘(減災連携研究センター)

13:30〜13:40 開会挨拶 鷺谷 威(減災連携研究センター/センター長)

13:40〜14:05 趣旨説明 及び 講演1「『地震予測』の観点からの問題提起」

鈴木 康弘(減災連携研究センター)

14:05〜14:30 講演2「あらためて地盤や土構造物の地震被害について考える」

野田 利弘(名古屋大学大学院工学研究科)

14:30〜14:55 講演3「少子高齢社会の地震対策」

小山 真紀(岐阜大学環境社会共生体研究センター)

14:55〜15:20 講演4「半島災害からの救援・復旧・復興の困難と課題」

齊藤 誠(名古屋大学大学院経済学研究科)

15:20〜15:45 講演5「能登半島地震からみるわが国の地震火災対策」

廣井 悠(東京大学先端科学技術研究センター)

15:45〜15:55 休憩

15:55〜16:50 ディスカッション「地域の特性に応じて命と生活をどう守るか」

コーディネーター:鷺谷 威

16:50〜17:00 閉会挨拶 富田 孝史(減災連携研究センター/副センター長)

■講演概要

1.『地震予測』の観点からの問題提起 鈴木 康弘

地震本部が長期予測を開始して30年が経とうとしているなかで起きた能登半島地震は十分に予測も想定もされていなかった。予測情報に対する社会からの期待はあるのか?活断層情報や地震動予測地図はどのように理解すべきなのか。

2.あらためて地盤や土構造物の地震被害について考える 野田 利弘

今回の地震では、地盤の液状化による側方流動被害の甚大さや過去の液状化発生地域での再液状化の発生などが注目されている。一方で、多くの液状化被害箇所はハザードマップが示す地点と重なり、液状化は地震規模に対して発生しうる場所で発生しているように思われる。また対策が施された箇所では被害を免れている土構造物もある。これらの事象に対して地盤工学的な考察を加えつつ、想定南海トラフ地震での液状化被害とくらべて何がどのように異なるのか、などについて考えてみたい。

3.少子高齢社会の地震対策 小山 真紀

奥能登2市2町では,高齢化率50%以上,後期高齢化率30%以上という状況になっている。そして,今後さらに高齢化と人口減少が進むことが推計されている中,現在の地震対策に関する考え方では「誰ひとり取り残さない」ことはできず,高齢化人口減少を前提としても対応できる仕組みへの転換が必要ではないか。

4.半島災害からの救援・復旧・復興の困難と課題 齊藤 誠

半島振興はそもそも観光や原発誘致などに限定されており、十分な産業振興が進まなかったことから、急速な過疎化、高齢化が進行した。また、半島の地形的な制約から陸路も、海路も限定的である。そうした半島地域が地震や津波などの災害が襲われると、被災直後の救援、災害からの復旧、そして、長期的な復興のいずれの段階でも、多大な困難に直面し、数多くの課題が予想されている。本報告では、半島災害からの救援・復旧・復興の特殊性について、経済学的に論点を整理し、政策的な提言を試みてみたい。

5.能登半島地震からみるわが国の地震火災対策 廣井 悠

今回の地震では,津波火災の再現性や木造密集市街地における危険性が改めて確認されたとともに,沿岸部の木造密集市街地に代表される,地震火災リスクと津波浸水リスクの両方を抱える地域における地震火災対応の困難性を露呈した.この点については,南海トラフ巨大地震時を想定した対応が必要になると考えられる.