エネルギー防災研究、いま何してる?

ゲスト:若手エネルギー防災研究者 蛭川 理紗 さん

(名古屋大学減災連携研究センターエネルギー防災寄附研究部門助教)

日時:2020年9月18日(金)19:00~20:30

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

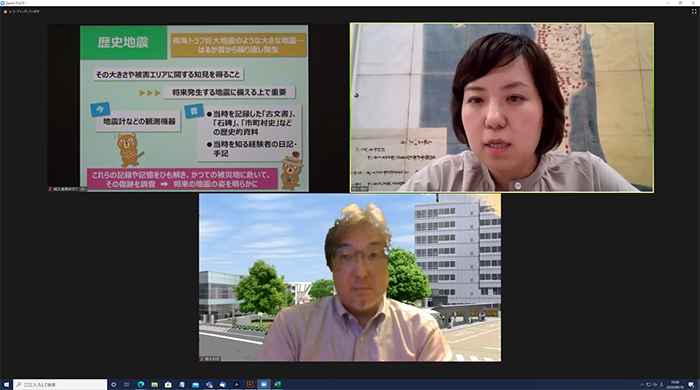

新型コロナウイルス感染症の影響で、半年間お休みを頂いていたげんさいカフェですが、今回、オンライン開催という形でなんとか再開できました。

本来げんさいカフェのような「サイエンス・カフェ」形式は、ゲストの科学者と参加者の皆さんとの間の、“フェイス・ツー・フェイスの対話”が売り物ですから、現状はきわめて困難です。

しかし、なんとか工夫をして、カフェの雰囲気を残しながら、オンラインでの対話ができるように取り組んでみました。

今回のカフェでは、若手研究者の蛭川理紗さんがゲストです。

減災連携研究センターの「エネルギー防災寄附研究部門」は、電力会社と大学が連携して「減災」を研究するという全国的にもユニークな組織です。部門の助教として新しくセンターの研究仲間に加わった蛭川さんに、これまで5年間の研究成果をまとめてお話いただきました。

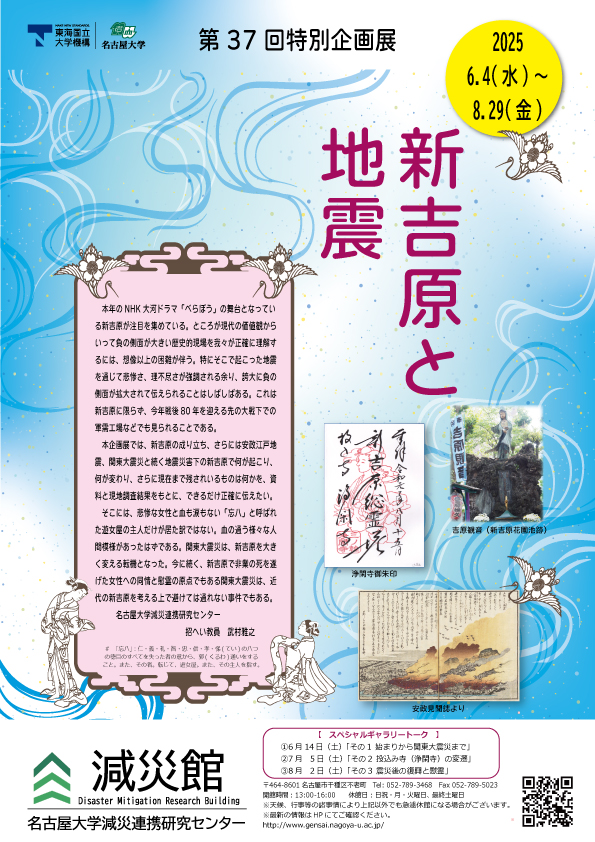

研究成果の一つが、東日本大震災以来注目が高まっている歴史地震の調査研究。特に一つ前の南海トラフ地震である昭和19年の東南海地震は、戦時中だったこともあり、これまで十分な資料が収集されていませんでした。しかしエネルギー防災部門の研究でその実態の解明が進んでいます。クラウドファンディングで資金を集め、調査研究は特別企画展示、シンポジウムを開いたりしています。

もう一つは巨大地震の後の電力復旧の問題。西三河地方の各自治体と協力して、いざというときにどのような対策を考えておけば、早期復旧が可能になるかを実践的に研究しています。

カフェ参加者の皆さんの興味を最もそそったのが、3番目の「去年の台風15号での電柱の破壊メカニズムの解明」。さすが電力会社のお家芸です。

千葉県内に長期間の大規模停電をもたらした台風15号では、電柱が根元ではなく、途中や先の方で折れてしまう被害が目立ったのだそうです。それがなぜ起きたのか。いま研究が進められています。

コンクリート製の電柱は、上にいくにつれて力がかからないため鉄筋が段階的に少なくなっていく設計になっているとのこと。そのことが今回の被害の特徴につながったのか、あるいは中の鉄筋につけられている「インデント」というくぼみの数が影響しているのか、まだ未解明だということです。

オンラインで参加してくださった皆さんからは、この研究についての質問がたくさん寄せられました。

さて、最後に紹介された研究成果は「子育て支援と親子の備え」。5歳の女の子のお母さんでもある蛭川さんは、夫婦ともにフルタイムで働く自分たちが「災害が起きた時、娘を守れるだろうか」とこの研究を始めたのだと語ります。

蛭川さんがそうした観点から、西日本豪雨で被害を受けた倉敷市真備町で調査したところ、被災地は困っているパパママたちでいっぱいだったということです。

「小さな子どもがいたので避難所で気を遣った」「子どもに精神的ショックが残ってしまった」などの切実な訴えに交じって注目されたのが「浸水した家を片付ける間、子どもを預ける先がなかった」「車が被災して保育園の送り迎えができなくなった」というもの。

実はこれはこれまでの災害対策で、あまり注目されてこなかった、災害による「上乗せ労働」の問題。ふだんでも「子育てにかかわるケア労働」はなかなか大変なものですが、災害が起きると、それに上乗せの労働が、若い夫婦にのしかかってしまうのです。

今回のコロナ禍でも、学校や幼稚園が急にお休みになって困ったという話が伝えられましたが、大規模災害時には同じような現象がより深刻に起きます。

そうした子育て世代の災害時「上乗せ労働」への支援態勢をあらかじめ整えておくというのがこれらの防災対策に必要な考え方のようです。

蛭川さん、オンラインで参加してくださった72人の参加者の皆さん、ありがとうございました。