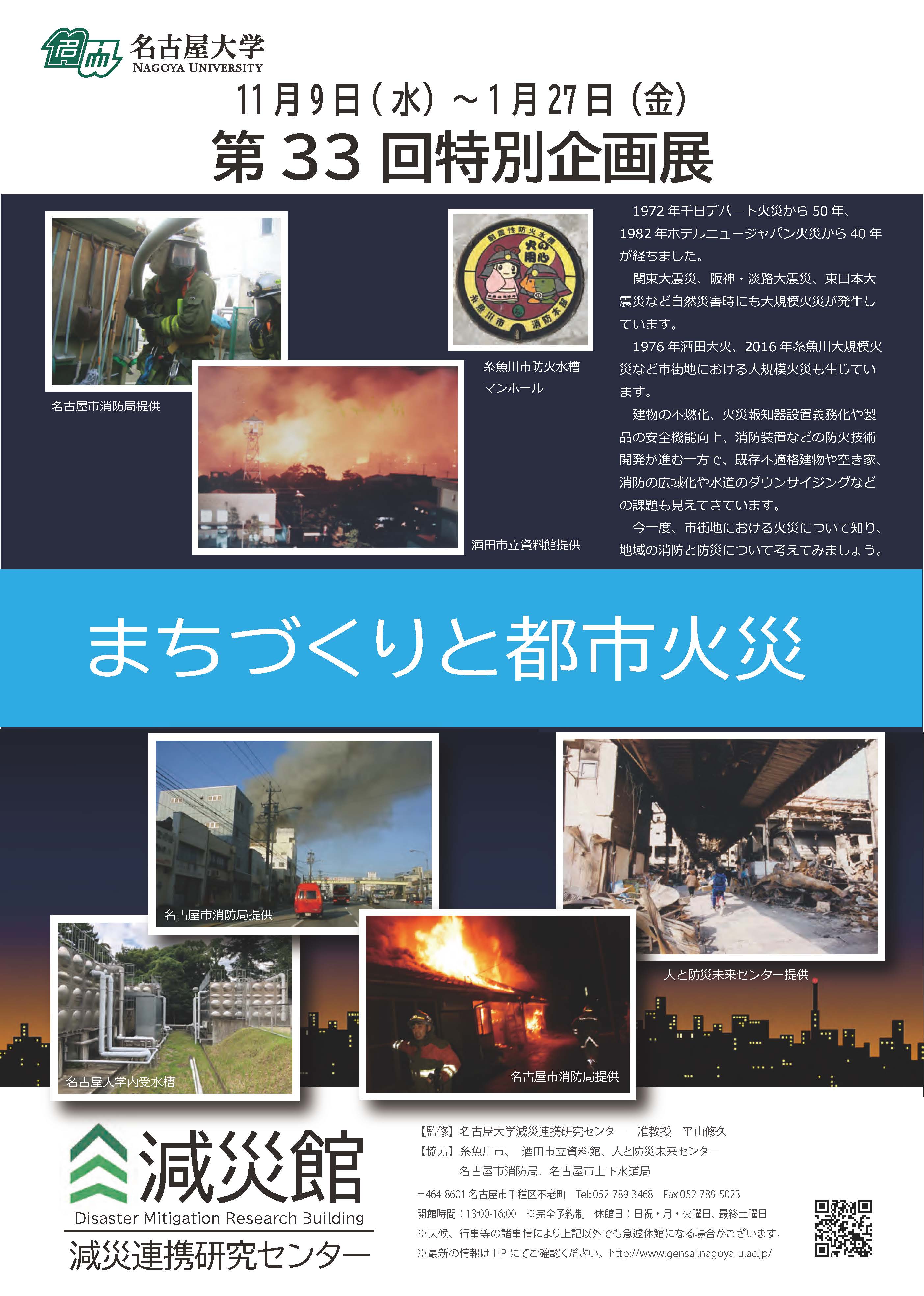

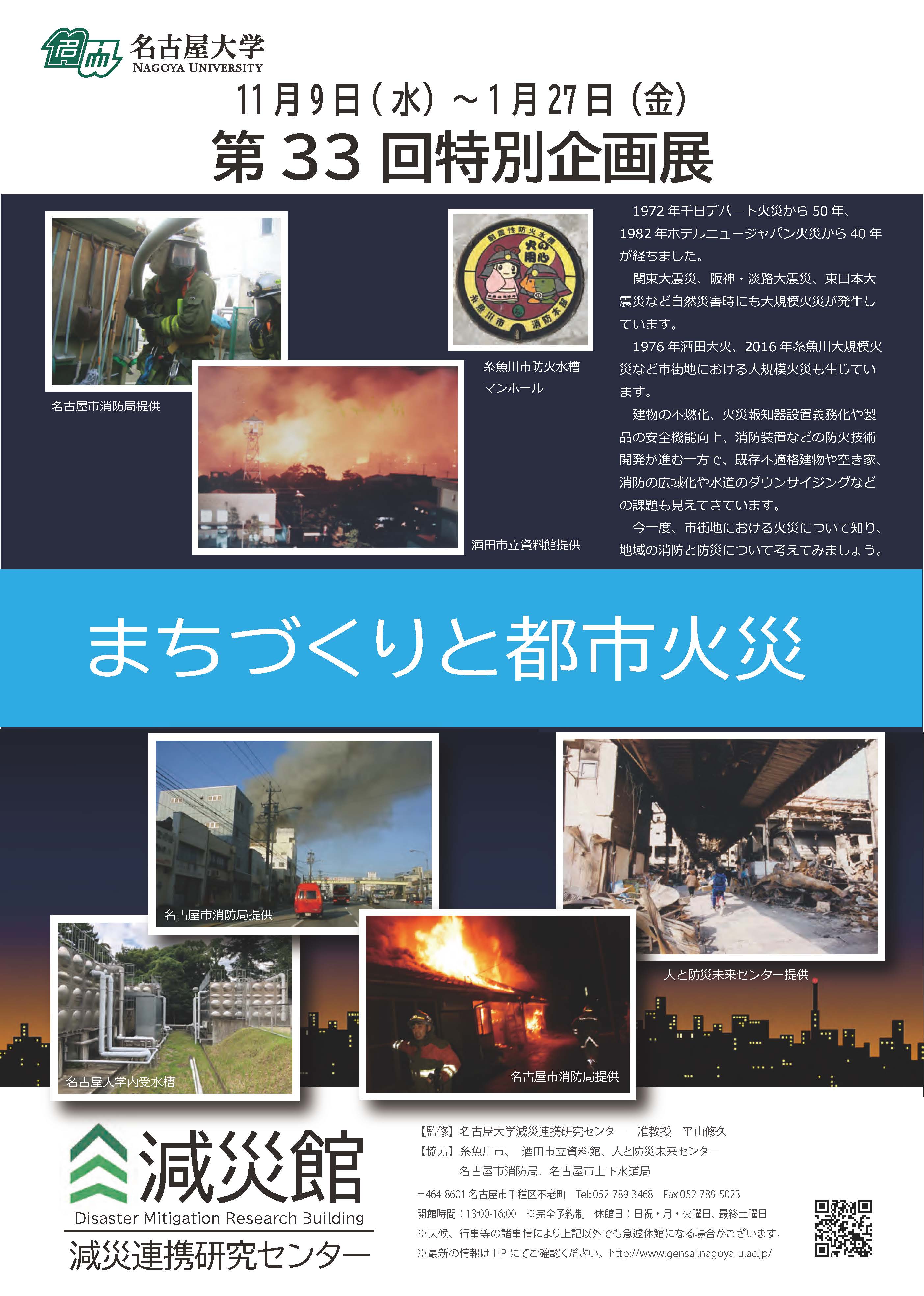

第33回特別企画展「まちづくりと都市火災」

11月9日(水)~1月27日(金)開催いたしました。

たくさんのご来場をいただき、まことにありがとうございました。

【展示風景】

【特設!消防士体験コーナー】

貴重な消防士の体験ができたことかと思います。

ご試着いただきありがとうございました。

【監修】名古屋大学減災連携研究センター 准教授 平山修久

【協力】糸魚川市、酒田市立資料館、人と防災未来センター

名古屋市消防局、名古屋市上下水道局

● 減災館トップページへ戻る ●

第33回特別企画展「まちづくりと都市火災」

11月9日(水)~1月27日(金)開催いたしました。

たくさんのご来場をいただき、まことにありがとうございました。

【展示風景】

【特設!消防士体験コーナー】

貴重な消防士の体験ができたことかと思います。

ご試着いただきありがとうございました。

【監修】名古屋大学減災連携研究センター 准教授 平山修久

【協力】糸魚川市、酒田市立資料館、人と防災未来センター

名古屋市消防局、名古屋市上下水道局

● 減災館トップページへ戻る ●

内容:「火山学を火山防災に活かす」ということ

講師:井村 隆介 さん

(鹿児島大学共通教育センター准教授)

日時:2023年1月23日(月)18:00〜19:30

会場:名古屋大学減災館1階減災ホール・オンライン

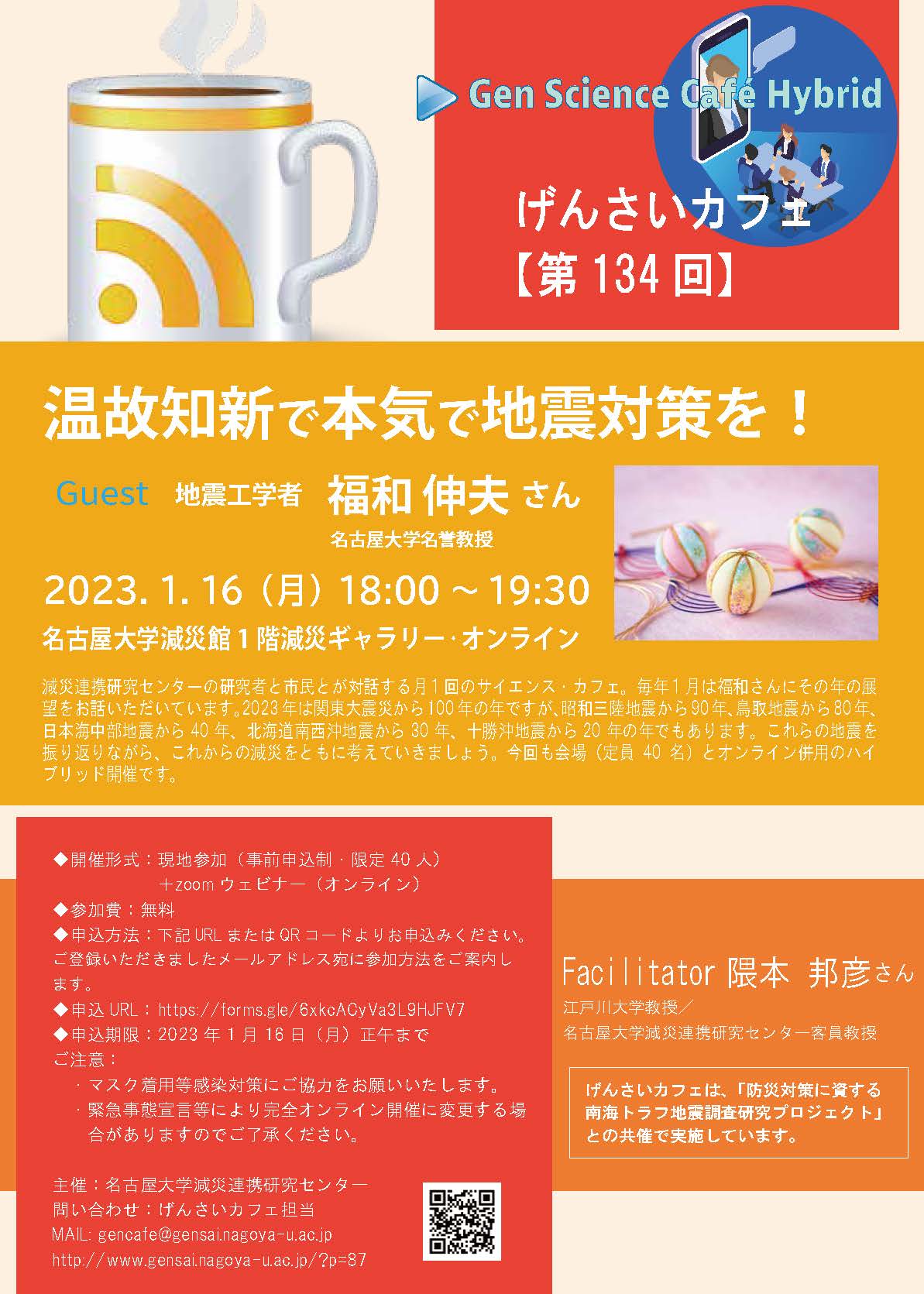

ゲスト:地震工学者 福和 伸夫 さん

(名古屋大学名誉教授)

日時:2023月1月16日(月)18:00~19:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

毎年最初のげんさいカフェには地震工学者の福和伸夫さんに来ていただいて、今年の展望を聞くのが恒例となっています。

さて今年2023年は、防災・減災にとってどんな年ですか?とお聞きしましたら、まず最後に3のつく年は要注意というお話でした。

今年が関東大震災から100年ということは皆さんご存じだと思いますが、この関東大震災は1923年で3が付きますね。

それだけではありません。その10年後の1933年に、昭和の三陸地震、さらに10年後の1943年に鳥取地震、そして1983年には日本海中部地震、1993年には奥尻島の津波被害を起こした北海道南西沖地震、さらに2003年には十勝沖地震が起きています。

福和さんによると、実はそれ以前にも、日本では3のつく年に大きな地震が起きています。

古くは1293年の鎌倉大地震、永仁鎌倉地震ともいわれてますが、これは大正の関東大震災と同じ相模トラフのプレート境界地震だと考えられています。この時2万人以上が亡くなったという記録もあり、当時の日本の人口はいまの10分の1以下ですから、現代でいえば数十万人がなくなるような大地震だったと言えます。これを受けて元号も改められています。

そして1703年、やはり3のつく年に、関東大震災の一つ前にあたる、元禄関東地震が起きています。これも被害が大きくて、房総半島で6000人が亡くなったという記録があります。

こうしてみると、歴史上分かっている相模トラフのプレート境界地震の最近の3つは、みんな3の年に起きているっていうことです。ちょっと不気味ですよね。

もちろん地震はいつ起きるかわかりませんから、3の年が要注意というのは福和さん流のユーモア。しかし、こうやって過去の地震を思い起こさせて、防災への気持ちを向けるのが得意な福和さんらしい予言といえますね。

さて、温故知新ということで、こうやって過去の地震を振り返って、現代社会の弱点はいったい何かということで、今回のカフェでは「長周期地震動」がひとつの話題になりました。

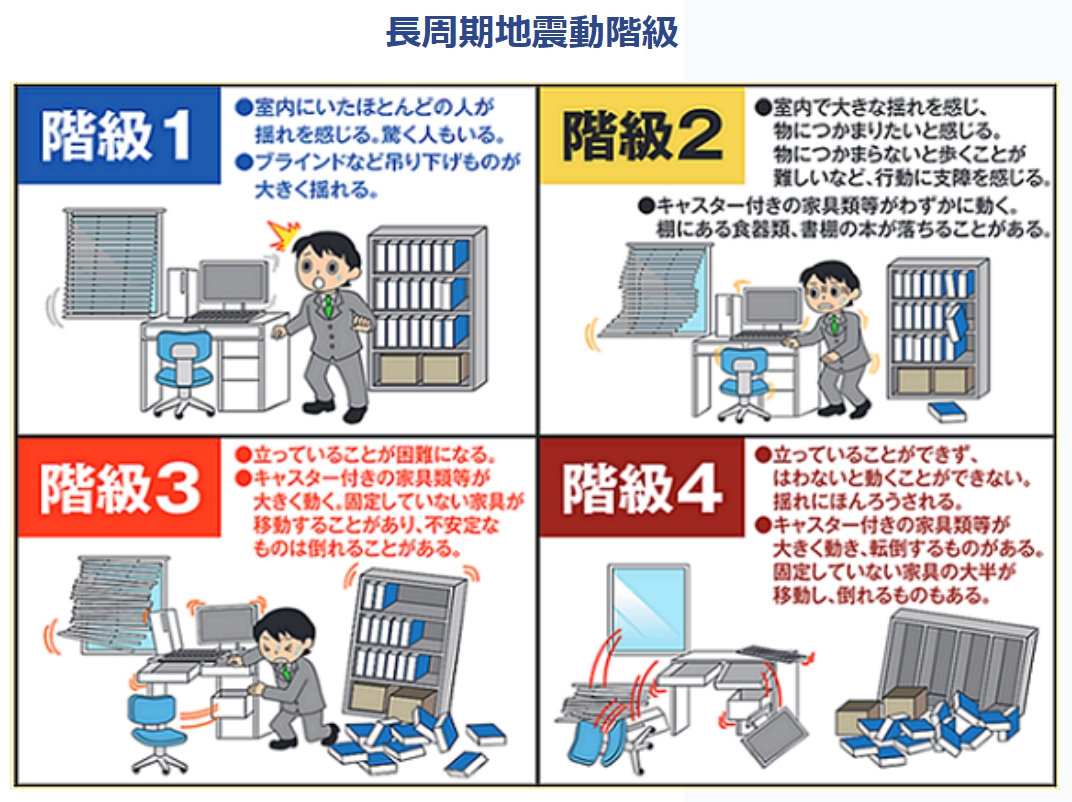

長周期地震動は、ガタガタというゆれではなく、ゆっさゆっさという、ゆったりした揺れのこと。地震の揺れはいろんな周期の揺れの集合体なのですが、大きな地震では、そのうちのゆっくり揺れる成分=長周期地震動も強くなります。

この長周期地震動は、巨大な建築物や構造物、つまり超高層ビルや石油タンクなどを大きく揺らします。しかも、なかなか減衰せず遠くまで届いてしまうという性質があります。

実は、福和さんが最初にこの長周期の揺れを体験したのが、3の年の地震のうちの1983年の日本海中部地震だったそうで、この時震源は秋田県の能代半島沖だったのに、東京都内のビルの27階で働いていた若き日の福和さんは、恐怖を感じるほど揺れ続けたのでそうです。

そして多くの人の注目を集めたのがやはり3の年の地震で2003年の十勝沖地震。大型石油タンクが揺すられて火災が発生し、それが3日間くらい消せないという事態になりました。

さらに東日本大震災の時も、震源から700キロ近く離れた大阪で、地上の揺れは震度3くらいだったというのに、55階建ての大阪府の咲洲(さきしま)庁舎が、めちゃくちゃ揺れたということです。天井の落下や、床の亀裂などが360箇所、エレベーターも26基が緊急停止して、うち4基にあわせて5人が閉じこめられました。エレベーターのワイヤロープが絡まって、なかなか復旧できないということも起きました。

この被害は大きな津波被害の陰にかくれて、あまり注目されませんでしたが、これから心配される南海トラフ巨大地震では、震源に近い、名古屋、大阪、東京にたくさんの超高層ビルがありますから心配です。

この長周期地震動に関しては、2023年2月から、長周期地震動階級を考慮した緊急地震速報を発表することになりました。速報されるのは、長周期地震動階級3以上、つまり立っているのが困難になる、固定していない家具が走り回るような状況以上になると考えられる場合です。

(気象庁ウエブサイトより)

これまで長周期地震動階級は地震後30分くらいたってからの発表でしたので、緊急地震速報と同時に発表されるようになれば、場所によっては揺れ始める前に届くようになります。この速報でエレベーターが停まってくれれば、閉じ込めとか防げることになるでしょう。

ただ、現在のエレベーターは、地震のP波を観測して止めるタイプのものが多くて、緊急地震速報を受信して止めるタイプはまだ少ないようですので、これからそういうタイプの普及が期待されますね。

いずれにしても、長周期地震動への対策というのは、まだ始まったばかりです。

国土交通省は、2016年に、とりあえず南海トラフ巨大地震への対策として、関東、静岡、中京、大阪地区で、設計時に対策をとりなさいしなさいという告示をしましたが、全国的にはまだまだです。

直下型の地震でも、熊本地震では地震の断層が地表まであらわれてしまったことで、長周期の短く強いゆれ=長周期パルスが発生して、高層ビルが被害を受けたということがありましたから、これからも決して長周期地震動を侮らず、しっかりと対策を講じていかないといけないですね。

また福和さんは南海トラフ地震の臨時情報が出た時に、高層ビルにいる人がどのような対応を取るべきかというのもこれからの課題だとお話になりました。

参加者からは「最近は制振を売り物にする超高層のマンションなどがあるが、それをどう評価しますか」という質問が出て、福和さんは「安全性を高めるためプラスアルファとして制振を追加したのであればいいことだが、そうではなく、制振を追加したのでその分柱を細く設計できるという考えで導入したのであれば、あまり好ましくない」と答えていました。

今回も会場とオンラインであわせて236人の方に参加いただきました。福和さん、参加者の皆さんありがとうございました。

内容:災害に強い社会とは何か?-気候適応史からの考察-

講師:中塚 武 さん

(名古屋大学大学院環境学研究科教授)

日時:2022年12月15日(木)18:00〜19:30

会場:名古屋大学減災館1階減災ホール・オンライン

ゲスト:都市工学者 廣井 悠 さん

(東京大学大学院工学系研究科教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

日時:2022年12月6日(火)18:00~19:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

今回は減災館で行われている特別展示「まちづくりと都市火災」との連携企画。地震火災に詳しい都市工学の専門家、廣井悠さんにゲストに来ていただきました。

地震火災といえば、2023年がちょうど100年にあたる関東大震災が思い浮かびます。10万5000人の犠牲者のうち9割近い9万2000人が火災による死者といわれています。

廣井さんから、関東大震災当時に比べていまの都市は、地震火災に強くなっているかという視点でまずお話をいただきました。

約100年前に比べれば、いまの都市は安全になっているだろうと思っていたのですが、専門家である廣井さんから見ると「少しは安全になってはいるが、そこまで大丈夫とはいい難い」という評価なのだそうです。

いまの都市を「出火」「延焼」「消防」「避難」の4つの観点から評価してみたところ、まず「出火」については「当時よりそこそこ悪くなっているのでは」と考えられるそうです。

都市の不燃化が進み、当時のようにかまどや七輪を使っている家はほとんどないため、世帯当たりの出火率は減るとみられます。しかし一方で都市部への人口集中が進んでいるため、出火の件数自体は、発災の季節や時間帯によってはむしろ増えるかもしれないということです。

続いて2点目の「延焼」の観点では、いまの都市は良くなっています。簡便な延焼速度の試算をしてみると、風速6m/sくらいのもとでは、当時に比べて延焼速度、燃え広がる速さは3分の2から半分に下がっています。しかし同時多発火災が起き、消火活動が追い付かなければ、いくら延焼速度が遅くても、結局は燃えてしまう可能性も高くなるので、その点は注意が必要です。

3点目の「消防」の観点、これについては目覚ましく進歩しています。ただ、同時多発火災の場合には、通常の消防力の限界を超える可能性が高いため限定的であり、特に風が強ければ被害が大きくなる可能性があります。

そして廣井さんは4点目の「避難」について少し心配しているそうです。

避難路や避難場所の整備が進み、計画上は「避難」はより安全になっているはずです。しかし都市部への人口集中が進んでいることが避難を難しくしている可能性がある上、もしかしたら現代の人は逃げるのが下手になっているかもしれないと廣井さんは指摘します。

当たり前のことですが、大規模地震の火災から避難した経験のある人はほとんどいないし、そういうことをみんなで考えておくことも少ないですね。

廣井さんは、関東大震災の火災を生き延びた方にインタビューしたことがあるそうですが、そのおばあさんは、火事が起きたらこうやってここに逃げると家族で話し合っていたそうです。当時の人は“大火から逃げる”ということが、いまより一般的で、身近だったのかもしれません。

地震による都市火災は、平常時の都市火災とは大きく違う点がいくつかあります。

その一つが「逃げまどい」が起きる危険性があるということです。「逃げまどい」とは、地震で避難路が閉塞していたり、別の火災に行く手を阻まれたりして、逃げ道を失ってしまうことです。めったに起きない現象ですが、いったんおきてしまうと多数の犠牲者が出てしまうおそれがあります。

考えてみれば、人間って地上の高さから見える範囲しか見えません。空から見たら避難路の途中に別の火災があるかもしれないけど、それは地上の人間にはわかりませんね。

そして地震火災では「逃げる決断をするタイミングが難しい」という問題もあります。

大雨の時のように行政からの避難指示が出ない可能性が高いですね。消防にとってもどこにどのような火災が起きているのか把握できないのですから。

どれくらい火災が近づいて来たら逃げるか、素人には難しい判断が迫られます。当日の風の強さにもよります。

自分のいる場所から500メートルまで火が近づいてきたら逃げるべきという研究者もいますが、それでは遅いのではないかと廣井さんは考えていて、確定的なことはわかりません。

例えば地震の時には、目の前に閉じ込められている人がいたり、初期消火をしないといけない場合もあったりするので、すぐに避難できないこともあります。でもそれに気を取られていると逃げるタイミングを失うかもしれないというわけです。

逃げるか、助けるか、火を消すか、その判断が難しいんですね。

今回のカフェでは、火災時の避難行動について参考になるお話を聞きました。

2016年12月に新潟県糸魚川市で大規模火災がありました。この時の避難行動を調べた廣井さんたちの調査では、本来逃げるべき人のうち4割が、逃げないで火事の様子を見ていたということです。確かに、この火事がどうなるのか、自分の家が焼けるかどうかという時に、避難しないで見てしまうというのは人間の性なのかもしれません。この時には同時多発火災ではなかったので犠牲者が出ませんでしたが、地震火災ではそうはいかないかもしれません。“見ているくらいなら逃げてほしい”と、廣井さんはおっしゃっていました。

今回も142人の方に、会場とオンラインで参加いただきました。

廣井さん、参加者の皆さんありがとうございました。

内容:人道危機と防災・減災(人道支援の現場から)

講師:辻田 岳 さん

(日本赤十字社 国際部開発協力課長)

日時:2022年11月17日(木)18:00〜19:30

会場:名古屋大学減災館1階減災ホール・オンライン

ゲスト:建築・都市安全学者 木作 尚子 さん

(名古屋大学減災連携研究センター特任准教授)

日時:2022年11月4日(金)18:00~19:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

今回のカフェのテーマの「災害時要配慮者」ちょっと難しい言葉ですが、要するに災害の時の避難に何らかの援助が必要な方、つまりお年寄りや障がいのある者の方のことです。この皆さんの避難と、その後の避難生活を考えようというカフェでした。

この分野の研究をされている減災連携研究センターの木作尚子さんにゲストに来ていただきました。木作さんは、2016年の熊本地震の時に、福祉避難所について大変詳しい調査をされた専門家です。

実はこの福祉避難所という考え方は、もうすぐ28年になる阪神・淡路大震災の時に生まれたのだそうです。災害時の避難所といえば公民館とか学校の体育館とかですよね。そういうところはバリアフリーになっていないし、介護が必要なお年寄りや障がいのある方は避難生活が続けにくいということが、この震災で広く知られるようになりました。

そこで、普段から、お年寄りや障がいのある方が利用する公共施設や福祉施設、こういうところは部屋もトイレもバリアフリー化されて、特別な入浴施設などもあるところもありますので、ここで避難生活をおくってもらったほうがいいということになり、公共施設だけではとても足りませんから、あらかじめ地域にある福祉施設と協定を結んで、いざ災害ということになったら、そういう避難者を受け入れてもらうという約束をしておくということが全国的に行われるようになりました。

そうした備えが熊本地震の時には生かされ、地元紙の熊本日日新聞によると、ピーク時には101か所の福祉避難所に823人の方が避難していたということです。

ただ木作さんたちの調査では、いろいろこの制度の問題点も同時に明らかになってきました。

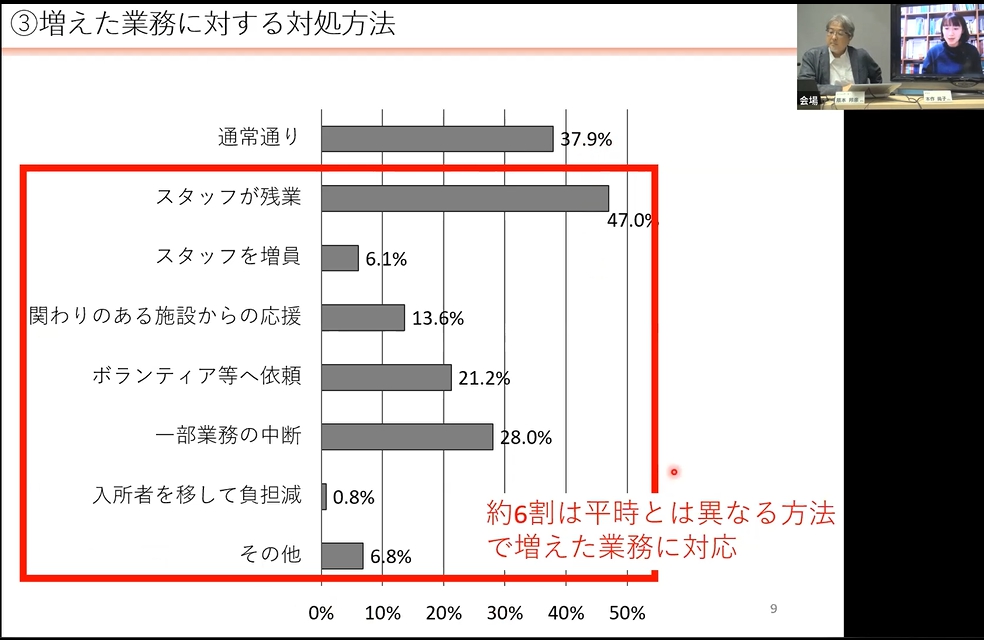

その一つは受け入れる施設側の負担です。

木作さんたちは被災地の135の高齢者施設などを対象に調査しました。このうち100施設が何らかの形で被災者を受け入れていましたが、それによってどういう業務が多くなってしまったかを聞いたところ、一番多かったのが「食糧確保・提供」次が「避難者受入」だったということなんですね。

もちろん災害時には、避難所での食糧確保・提供も避難者受入もどこも大変なんですが、ここに福祉避難所特有の問題がありました。

実は、福祉避難所というのは、従来からある指定避難所と違って、地元の市町村との間で協定を結んでいるだけで、実際の避難者受入に備えて「食料や水の備蓄」までしているとは限りません。

そして、市町村職員も、指定避難所の運営に手いっぱいなので、被災者を受け入れた福祉避難所にまで、職員が派遣されていないところがほとんどで、職員が巡回するとか、ファックス連絡だけで対応というところもあったということです。

そこで当該施設の職員の方が「食糧確保・提供」や、「避難者受入」などに追われるということが起きてしまっていました。

そしてそれに対してどう対応しましたか、という調査に対して、受け入れた施設の職員の方は、みんな残業時間を増やしたり、他の通常業務を後回しにしたりして、対応したと答えるところが多かったということです。

福祉避難所として行政と協定を結んだところでは、後で、かかった費用も行政から支払われるのですが、またその請求手続きが、細かくて大変でこれも業務を増やしていたという皮肉なことも起きていました。

こうしたことから、単に協定を結ぶだけではなくて、食料・水の備蓄や、人的な支援など制度的な改善なのではないかと思います。

でも、木作さんが調査をしていると、例えば避難者受入をしていない周辺の福祉施設には余裕があったり、業務量が増えて困っている高齢者施設の向かいの保育所は地震で休園になっていたということもあったりしたそうです。そういうところから機動的に応援を派遣するなど、地域全体で支える体制を考えた方がいいのではないかと木作さんはおっしゃっていました。

あと今回のカフェで教えていただいたことは、2021年の災害対策基本法改正で、各市町村が指定福祉避難所というのを決めておいて、お年寄りや障害者の被災者の方が、そこへ直接避難する体制を作っていこうという方向性が決まったということです。

いまはいったん指定避難所に避難して、そこで保健師さんたちとの面談して、必要があれば福祉避難所に移動するという仕組みになっていまして、それだと時間がかかりますよね。そして中には、近くに高齢者施設があるのに、いったんは遠くの指定避難所までいってから福祉避難所に移るというケースもあり、それならば、あらかじめ指定しておいた福祉避難所に直接避難できるようにしようという考え方です。

これは確かにいいことなのですが、木作さんたち専門家から見ると、それで万事解決とはいかないということです。

いま多くの市町村が福祉避難所の指定先として想定しているのは高齢者施設なのだそうです。ところが福祉避難所に入った方がいい人はお年寄りだけではなく、身体や精神に障害のある方もいるわけです。そういう人が対象から漏れてしまうことにならないか心配があります。

また、例えば地域の人たちとつながりが十分ある在宅のお年寄りなどは、むしろ知り合いがたくさんいる指定避難所のほうが暮らしやすいかもしれませんし、近くの親戚の家に避難したほうがいいという方もいるかもしれません。

現在、各市町村では「避難行動要支援者名簿」をもとに、指定福祉避難所への避難を考えようという方向になっているそうですが、一律に名簿を適用したりすることなく、それぞれの人にあった避難を考えることが、より必要になってきているということを強く感じるカフェでした。

また、福祉避難所から再びその方が地域に戻ってからの暮らしなどにもしっかり配慮していくことが、今後は必要だと木作さんはおっしゃっていました。まだまだ解決しなければいけない課題はたくさんありそうです。

今回も会場とオンラインあわせて128人の方にご参加いただきました。木作さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

令和4年10月26日(水)、名古屋大学減災連携研究センターは、一般社団法人地盤品質判定士会と、地域防災力向上のための相互連携・協力に関する協定を締結しました。

この協定は、発生が危惧されている南海トラフ巨大地震並びに巨大台風等による風水害、その他の大規模災害に備えて、地域の防災力を高めるため、相互に連携、協力して防災教育・啓発活動に取組むことを目的としています。

ゲスト:阪本 真由美 さん

(兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

日時:2022年10月22日(土)17:00~18:00

場所:国際協力機構関西センター(JICA関西)4Fセミナー室41・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

げんさいカフェは、いつも名古屋大学の減災連携研究センター(減災館)で開催していますが、今回のカフェは、全国の防災関係者が集まる年1回の祭典「ぼうさいこくたい」の会場、神戸市で開きました。いつもと違う場所、いつもと違う土曜日の夕方という時間に開きましたので、ちょっと新鮮な感じがいたしました。

神戸市で開催ということで、減災連携研究センターの客員教授で、地元兵庫県立大学の阪本真由美さんに、ゲストに来ていただきました。防災教育や減災コミュニケーションの研究をされています。

カフェでは、これまでの災害でも指摘されている「避難指示が出ても逃げない人が多い」という問題が話題にあがりました。阪本さんの研究テーマの一つです。

広島市が2018年の西日本豪雨で被災した860人の方に、あなたが避難した「きっかけ」を教えてくださいと調査したところ、

1位が、雨の降り方などで身の危険を感じたから(約60%)

2位が、大雨特別警報が出たから

3位が、市から避難指示が出たから

の順だったそうです。

ところが、同じ人に実際に避難した「決めて」は?と聞いてみると

1位は、やはり同じ雨の降り方などで身の危険を感じたから、だったんですが、

2位は、家族に避難を勧められたから

3位は、近所の人や消防団に避難を勧められたから

ということだったそうです。

大雨特別警報や避難指示が決めてとなったという人は6位と7位、割合からしても数%に過ぎませんでした。つまり行政とかテレビのいうことより、まわりからの声かけのほうが効果的だということですね。阪本さんは、この避難の「きっかけ」と「決めて」が違うということに着目して調査をされたそうです。

西日本豪雨の被災地の倉敷市真備町の方に、横軸に時間、縦軸に実際にやった避難行動(避難完了すると100%)のグラフの紙を渡して、どの時点で、何が避難を考えるきっかけになったのか、そして何をきめてに実際の避難行動をとったのか、自分で書き入れてもらうという調査をやったということです。これは避難行動カーブ(E-Act Curve)という調査手法なんだそうですが、それをやると主に3つのパターンがあったそうです。

・ある人は、避難を考え始めてからいろんな情報を集めて(長い人は5時間くらい)考えてから避難した。

・またある人は、情報が来てからすぐに避難した。

・そして避難をまったく考えずに、寝ているベッドに水が押し寄せてきてから避難した、そんな人もいました。

多くの方に共通するのは、避難を迷っている間必死に情報を集めている(学問的にはこのことをMillingと言うそうです)ということなのですが、同じ情報を受けても、人によって反応がまったく違うということも、この調査で改めて裏付けられました。

ただ、この調査では、21人中3分の1にあたる7人が、この時川沿いのアルミ工場で起きたドカンという爆発音をきっかけに避難を始めていたことがわかったそうです。避難勧告や避難指示などの科学技術的な情報より、「何かがいつもと違う」という感覚が避難の決めてになりやすいのかもしれません。

またこの時、防災無線で倉敷市の市長自らがマイクを持って3回も避難を呼びかけていたので、そのことに「いつもと違う」という感じを受け、逃げる決めてになったという方もいたそうです。

避難してもらうためには、住民に「いつもと違うかも」と感じてもらうことが大事なのかもしれません。参考になります。

もう一つ、2019年の東日本台風で千曲川が氾濫した長野県須坂市での調査では、世代間のギャップというのも浮き彫りになったそうです。

若い世代は避難指示の情報を受け取る率も、実際に危機感を感じて避難する割合も高かったのに比べ70歳以上の方は情報を受け取っている率が低く、さらに危機感を感じた人が少なく半数以下だったということです。

これに対して阪本さんは、普段からの行動パターンが影響していると分析しています。

確かに若者はいつもスマホなどで情報を検索しているのに比べ、年配の人は、情報源がそれほど多くありません。テレビ・ラジオや新聞が主な情報源である人が多いと思います。このことが、災害時にも影響しているのではないか、と阪本さんは話していました。

とすると、年配の人たちにもしっかり逃げていただくためには、こういった世代間ギャップを意識して、地域住民と行政で備えておかなければなりませんが、残念ながら、実際にはそのことを“平時に”考える機会がほとんどありません。

そこで阪本さんは倉敷市真備町の人たちと避難を考える防災研修会を開いたそうです。

集まった皆さんたちは、被災の経験はあるけれども、その経験を話し合う機会がそれまでなかったんですね。ということで、みんなに次に大雨が降ったらどう避難するかということを話し合ってもらったそうですが、こういう集会をやってみると「自分の行く避難所が遠いので、隣の学区のほうが近かった」とか「この避難所には行こうとしてもいけないよね」ということがわかったりします。また実際に、みんなで街歩きをしてみることで、川の水位計がある場所を知っている人がみんなに教えることができたりしたそうです。

さらにはこうした集会を通じて、地域には耳の遠い方がいる、とか、オストメイトで普通のトイレでは排泄に問題のある方がいる、とお互いのことを知る機会にもなったそうです。

阪本さんはこうしたこれまでの研究をもとに「防災・減災のコミュニケーションというのは、一方的な情報伝達ではなくて双方向コミュニケーションが必要」「専門家や行政がこうしなさいという『正解』を伝えるのではなく、当事者みんなで考えて、お互いの違いも理解した上で『成解』にたどりつくプロセスが大切」と話していました。

この『成解』という言葉は、防災の世界で“言葉の天才”とも称されている(笑)京都大学防災研究所の矢守克也教授が作られた言葉だそうですが、確かに、上から目線の情報伝達ではなく、みんなで『成解』を得るプロセス、これが「みんながやる気になる防災コミュニケーション」なんだなということを学んだカフェでした。

遠い神戸での開催でしたが、会場には34人の方に来ていただき、会場が狭かったために立見になってしまうような状況で、サイエンス・カフェらしい活発な質疑応答ができました。オンラインでも約100人の方に参加いただきました。

阪本さん、参加者の皆さんありがとうございました。

内容:災害ボランティアの最前線

講師:村上 威夫 さん

(内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(普及啓発・連携担当))

日時:2022年10月5日(水)18:00〜19:30

会場:名古屋大学減災館1階減災ホール・オンライン