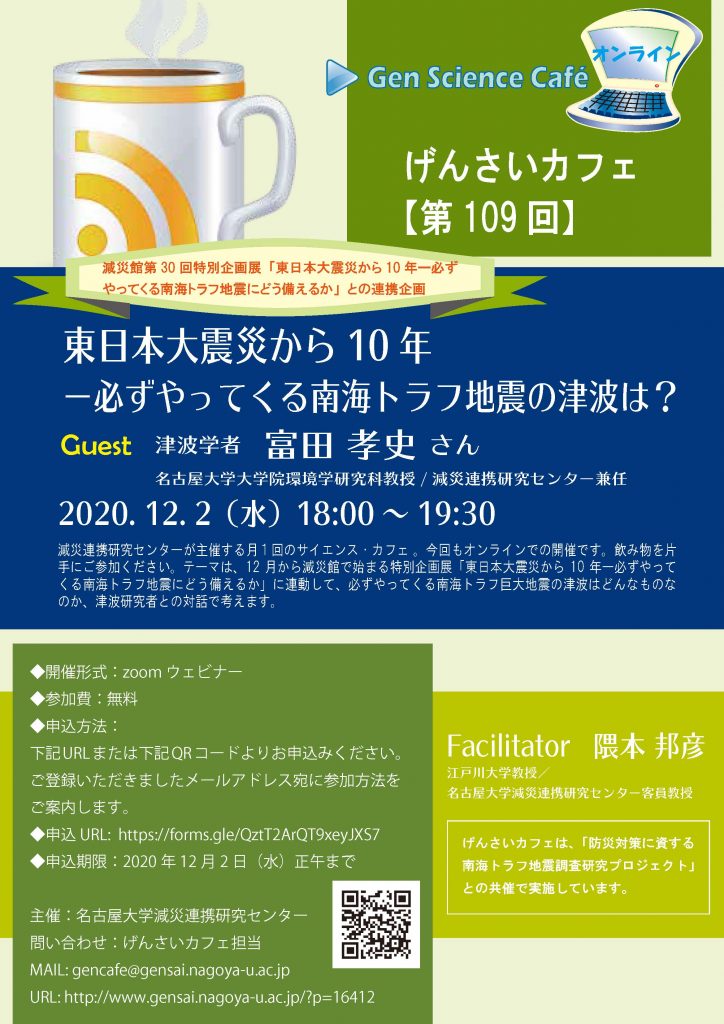

シリーズ東日本大震災から10年①

東日本大震災から10年ー必ずやってくる南海トラフ地震の津波は?

(減災館第30回特別企画展「東日本大震災から10年ー必ずやってくる南海トラフ地震にどう備えるか」との連携企画)

ゲスト:津波学者 富田 孝史 さん

(名古屋大学大学院環境学研究科教授/減災連携研究センター兼任)

日時:2020年 12月2日(水)18:00~19:30

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

げんさいカフェは、「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」との共催で実施しています。

今回のげんさいカフェは、減災館の特別企画展「東日本大震災から10年~必ずやってくる南海トラフ地震にどう備えるか」に連動したものです。まずは「津波への備えはどうか」ということで、津波学者の富田さんをゲストにお迎えしました。

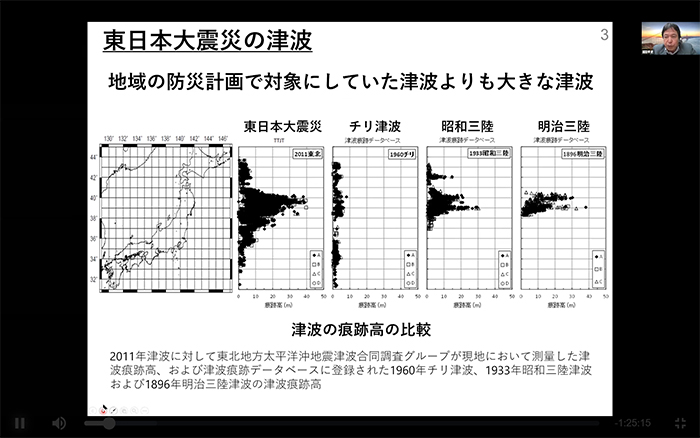

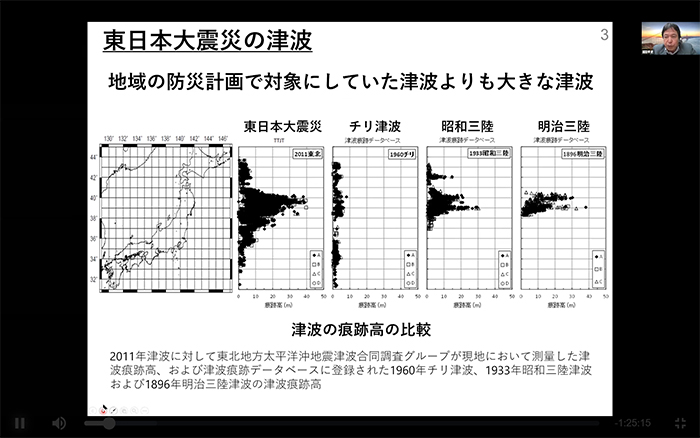

東日本大震災の津波を、過去のチリ地震津波や、明治・昭和の三陸大津波と比べてみると、最高の高さは明治三陸大津波と同じくらいですが、全体の規模がまったく違っていました。

日本列島の北から南まで広く巨大の津波に襲われています。それぞれの地域の防災計画で想定していた津波をはるかに上回る規模の津波がやってきて、結果的に約2万人の方が犠牲になりました。

これを教訓に、わが国の津波防災はどう変わったのでしょうか。

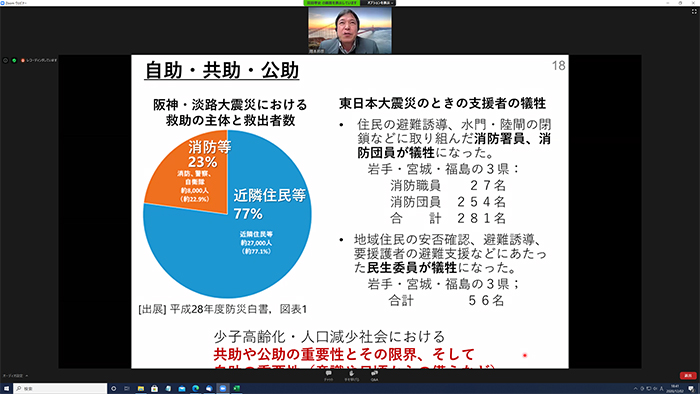

富田さんによると「二段防災」と「多重防御」の考え方の重要性が、より認識されるようになったということです。

このうち「二段防災」というのは、東日本大震災のように、数百年から千年に一度くらいと発生頻度が極めて低いけれども、ひとたび発生すると甚大な被害をもたらすような津波を「レベル2」とし、そのクラスよりは高さは低いけれども、数十年から百数十年おきにやってくる「レベル1」の津波と、二段階にわけて津波対策を講じるというものです。

「レベル2」の津波に対しては、とにかく住民の命を守ることを最優先に、つまりいち早く逃げることを最大の目標にします。このような津波に堤防(ハード)で対抗しようとすると、日本の海岸はすべてめちゃくちゃ高い堤防で囲まれてしまいます。

一方「レベル1」の津波に対しては、堤防などで浸水を防ぎ、社会経済機能を守ることを防災目標にします。

このための一つの有力な手段が「多重防御」です。

海岸の近くに防御の第一線となる防潮堤を作った上で、津波がそれを乗り越えてやってきても、そこには農地や商工業地、防災緑地などを作って、住宅地にすぐに被害が及ばないようなまちづくりをします。また東日本大震災でもそうでしたが、途中にある鉄道や道路の盛り土も、それぞれ堤防の役割をして、さらに陸側にある住宅地を守ることも考えておきます。

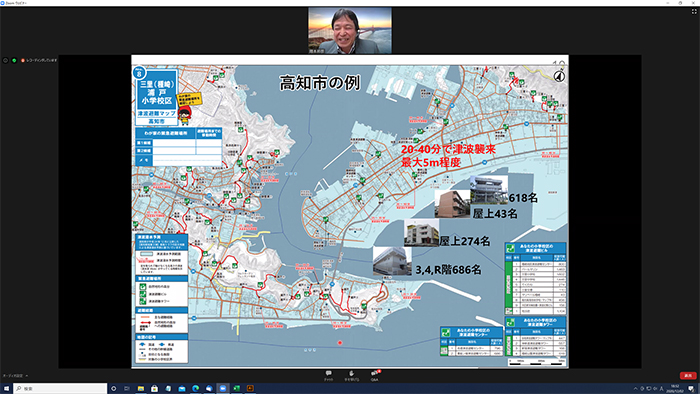

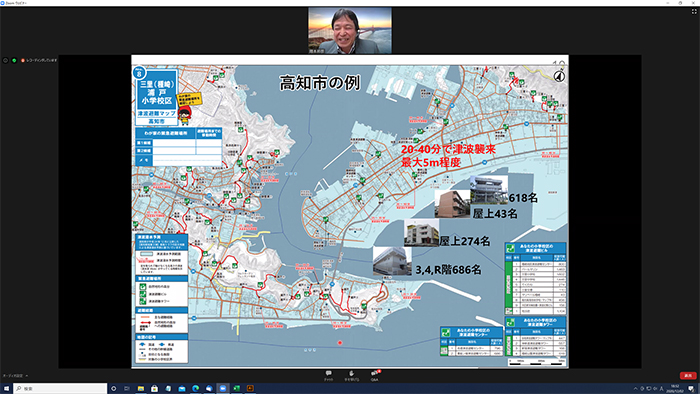

また、そうしたまちづくりができない、海の近くにたくさんの住宅があってすぐ近くに高台がない地域では、避難タワーを新設したり、頑丈な鉄筋コンクリート造のビルを「津波避難ビル」に指定して、とりあえず住民の命を守る仕組みを作っておくという試みも進められているということです。

実例として2〜300mおきに緊急の避難場所が作られている高知市鐘崎地区の例を教えていただきました。

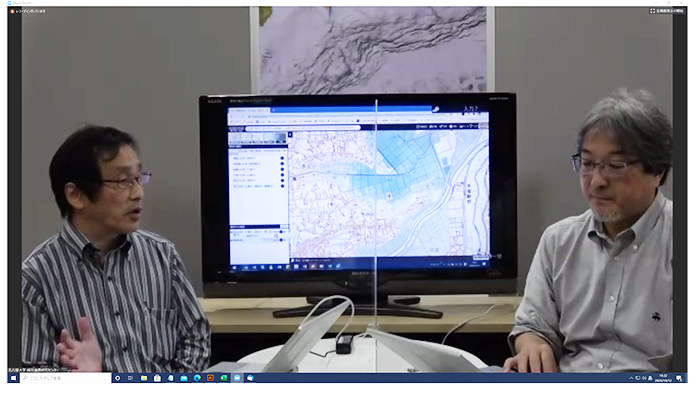

今回もオンラインでの開催でしたが、参加者のみなさんからはQ&Aの機能を使ってたくさんの質問をいただきました。

海岸に巨大な防潮堤を作ると大雨の時に陸地側に水が溜まってしまうのではないかという質問に対しては、富田さんからは「それを想定して、雨水が外に出て行く水みちが作ってある」とのお答えでした。さらに「そこから津波が入ってくるのでは?」という、重ねての質問には、「ちゃんと開閉できる水門があります」というお答え。なるほど、しっかり考えてあるのですね。

津波ハザードマップについての質問もたくさん出ました。「ハザードマップでは、津波の流れや勢い=斜面を駆け上がっていく高さまでも計算されているのですか」という質問には、「そういうことを詳細に計算する数値モデルもあるが、それを使うとコストがかかりすぎるのでそういったモデルを使わずに計算することが多い。でも平地にどれくらいの高さの津波が来るかというのはかなり正確に予測できているはず。ただし、浸水するかしないかの間際のところは注意が必要」というお答えでした。

「千年に一度の津波」という言い方をすると、“千年後まで来ない”と勘違いする人もいるのでは?という質問が出て、富田さんからは、“千年に1回起きるかどうかの規模”ということなんですが、そういう誤解を招かない良い言い方を考えていかないといけませんねという話になりました。

富田さんの津波学者としての原点は、2004年12月のスマトラ沖の地震によるインド洋の大津波だそうです。20数万人が亡くなったこの津波の現地調査をし、こんなことが日本で起きるのかと思い知らされたのが2011年の東日本大震災だったということです。

「津波に対しては、9回逃げて何もなくても10回めに命が助かればいいという考え方でいて欲しい」と富田さんは締めくくりました。

富田さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

→ポスター(PDF)

→過去のげんさいカフェの様子はこちら