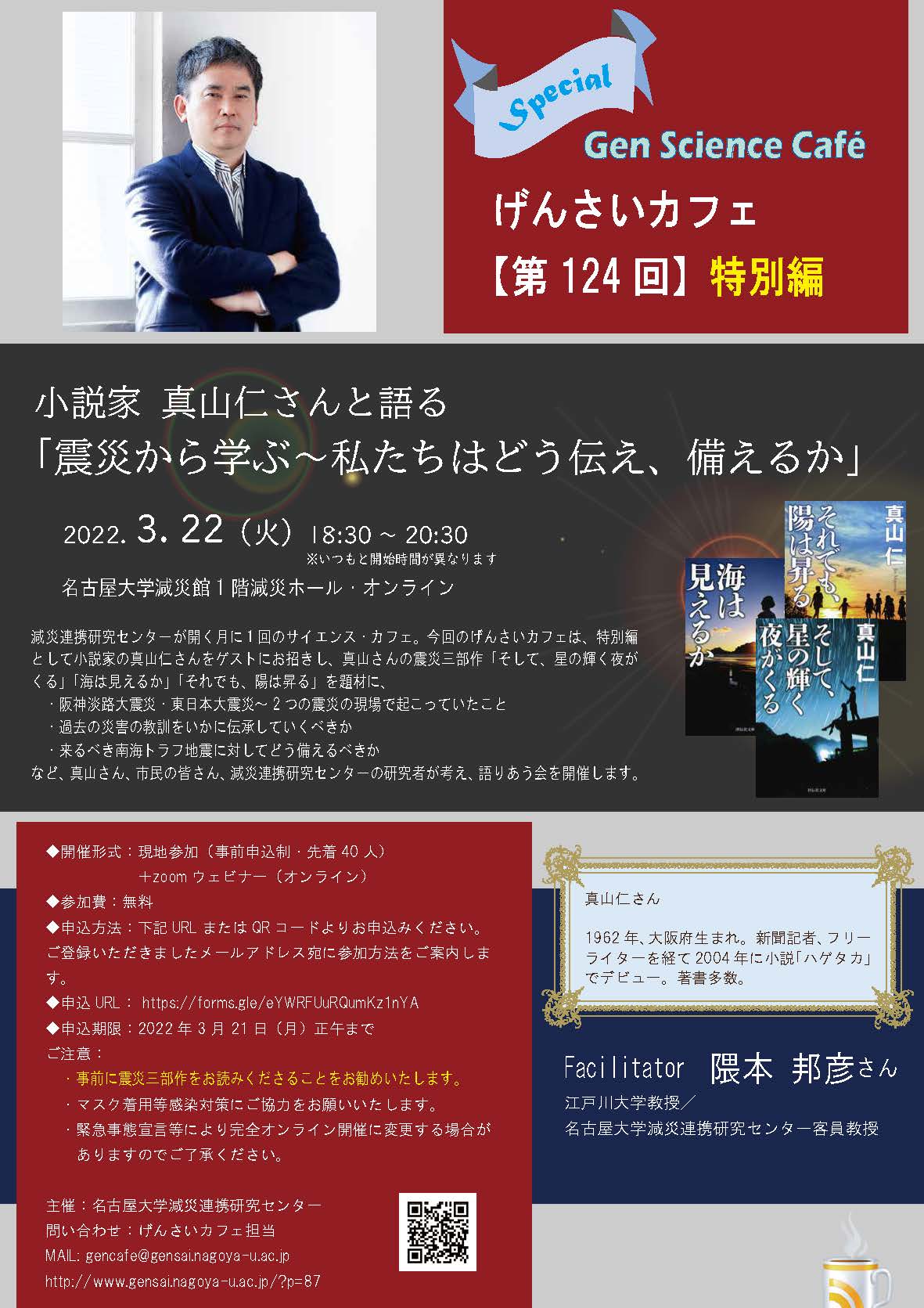

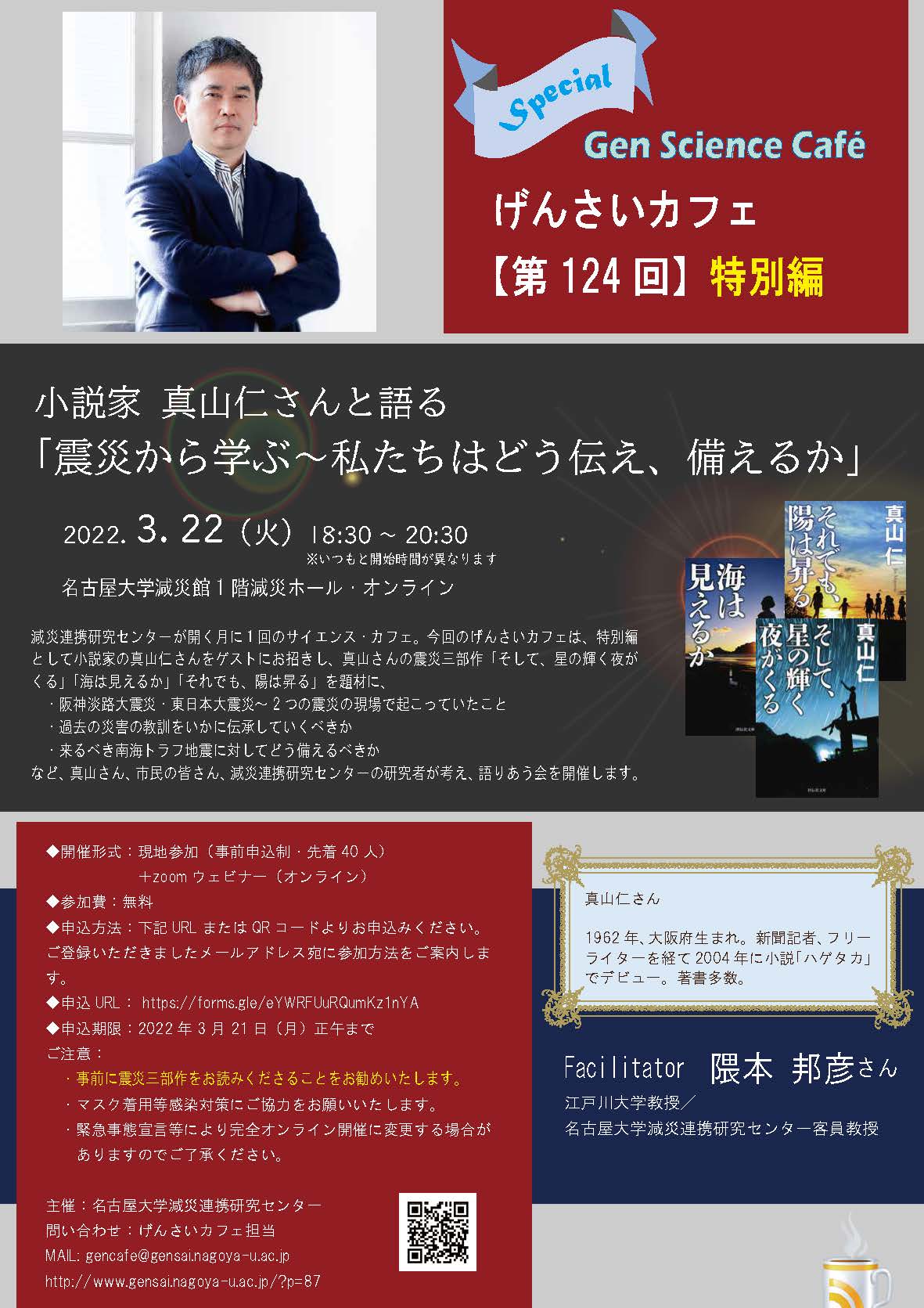

小説家 真山仁さんと語る 「震災から学ぶ〜私たちはどう伝え、備えるか」

ゲスト:小説家 真山 仁 さん

日時:2022年 3月22日(火)18:30~20:30

場所:名古屋大学減災館1階減災ホール・オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

今回のゲストは、ドラマにもなった「ハゲタカ」の作者である小説家、真山仁さんです。経済小説で知られる真山さんと防災・減災とどういうつながりが?と、不思議に思う方もいらっしゃると思いますが、真山さんご自身が、27年前の阪神・淡路大震災を神戸で経験されています。

そして何よりも、東日本大震災の被災地の小学校を舞台にした小説を、これまで3冊出していらっしゃるのです。震災三部作とも呼ばれている「そして、星の輝く夜が来る」「海が見えるか」「それでも陽はのぼる」の3作品は、今回のカフェのテーマである「震災の教訓をどう伝え、備えるか」に深くつながっています。

カフェに先立って、真山さんの震災三部作を短く紹介するビデオを上映しました。

(ビデオはこちらから見ることができます)

一連の作品は、阪神・淡路大震災で妻と娘を亡くした小学校教師、小野寺徹平が主人公で、彼が東日本大震災の2ヶ月後から、応援教師として被災地の小学校に派遣されるという設定です。

そして小野寺は、被災地の子供たちが、大人に遠慮して、がまんすることが日常になっていることを見抜きます。自分も阪神・淡路大震災で避難所生活を経験しているからなのでしょう。

そこで子供たちに「腹の立つこと、こんなん許せへんと思うことを書いてみろ」と言い、それを壁新聞の『わがんね新聞』にするところから物語が始まります。大人の言ってることやってることが「意味わがんねー」という意味を込めた名前です。

小野寺が最初に自己紹介をする時に、子供たちを前に「まいど!」と大声で挨拶する場面があります。この「まいど!」は関西でも地域によっていろんな発音があるそうなので、今回のげんさいカフェでは、真山さんご自身に「まいど!」をやっていただき、“正しい発音”を教えていただきました。(笑)

震災をテーマに小説を書くにあたって、なぜ小学校を舞台に選んだのか、とお聞きしましたら、まず、一番弱い人にフォーカスをしたいと思ったことが1つ、そしてもう1つは、マスメディアが震災後に「無理に明るい子供たちを描こうとした」ことへの反発があったとのことでした。

震災後のマスメディアは、あまりに悲惨な事実ばかりを伝えているわけにはいかないと、明るい話を探し始め、子供たちの笑顔を意図的に伝えるようになった、と真山さんは言います。「カメラを向けると子供たちは必ず笑顔を見せてくれる、それで、ほのぼのする、子供って尊い、ということになりがちだが、そんなことをやっていると、子供達は自分たちの役割を考え、つらい感情も自然に抑えるようになってしまう。それはだめだろう」と伝えたかったということです。

そして、教訓を伝えるのに、なぜノンフィクションではなく小説なのか、ということもお聞きしました。

真山さんの答えは「ドキュメンタリーや新聞記事では、最後の踏み込みができない時がある。例えば裏付けが足りないとか、その事実が人を傷つけるかもしれないとか、あるいは取材協力者の立場がなくなるかもしれない、というときには、ドキュメンタリーや新聞記事はそれを伝えることができない。小説であればそれが書ける。ほんとうはそこで何があったのかという重要な真実は、小説の方が届くのではないか」とおっしゃいました。

これについては、かつて災害報道に携わっていた私にも、確かに思い当たることがあります。例えば、亡くなった被災者に判断ミスや備えの不十分さがあったとして、それをメディアが教訓として伝えようとすると、それは“死者を鞭打つ”ことになる。だから伝えきれない。しかし小説ならそれができるということなのかもしれません。

震災三部作にはたくさんのエピソードが出てきますが、真山さんは、被災地の読者から「この話はうちで起きたことですよね」と言われることが多いそうです。しかし実はすべて、真山さんが頭の中で作ったエピソードなのだそうです。本当に起きたエピソードを詳しく取材すると、それに引っ張られてしまうので、あえて排除したのだとか。むしろ、書こうとしていたエピソードが、ほんとうに被災地で起きていたとわかった場合に、あえて書くのをやめた、ということもあったそうです。

つまり“どこに起きたわけではないが、どこでも起きたはずの出来事”をある種の寓話として伝える。こういう方法こそ、いちばん大事な「いったい被災地で何が起きていたのか」という真実が伝わるはずと真山さんはおっしゃってました。

そして真山さんは「物語として面白く魅力的じゃないと誰も手に取ってくれない。だから面白い小説でなければならない。」と指摘しました。

この言葉は、私たち減災連携研究センターのメンバーにも突き刺さる指摘でした。

防災・減災に関する情報をいかに多くの人に伝えるか、と考えたときに「次の地震や津波で何十万人が死ぬ」と脅かしたり、「ちゃんと勉強しないと命を守れません」と強制をしたりしても、誰も学ぼうとはしません。

でも人は、自分で興味を持ったことは、もっと知りたいと自然に思うものです。なによりも興味を持ってもらうということが大切なのです。

真山さんは「この三部作は2011年の震災以降に生まれた子供に読んでほしい」とおっしゃいます。「あの日に何があったかを伝えるのに、津波の映像だけを見せたくはない。あの日にどんな出来事があったのか、この小説で知って、“ああこんな災害があったのか、本当はどうだったんだろう、もう少し調べてみよう”という気持ちになってもらいたい。」

そして、その時の大切な情報源として、震災を描いたドキュメンタリーや新聞記事があるわけです。

こうしてノンフィクションとフィクションがあいまって、多様な方法で震災を伝えていくことが大切なんだと、改めて思ったカフェでした。

今回も会場とオンラインであわせて200人以上の方に参加していただきました。参加者のみなさん、真山さん、ありがとうございました。

真山仁さん

1962年、大阪府生まれ。新聞記者、フリーライターを経て2004年に小説「ハゲタカ」でデビュー。著書多数。

→ポスター(PDF)

→過去のげんさいカフェの様子はこちら