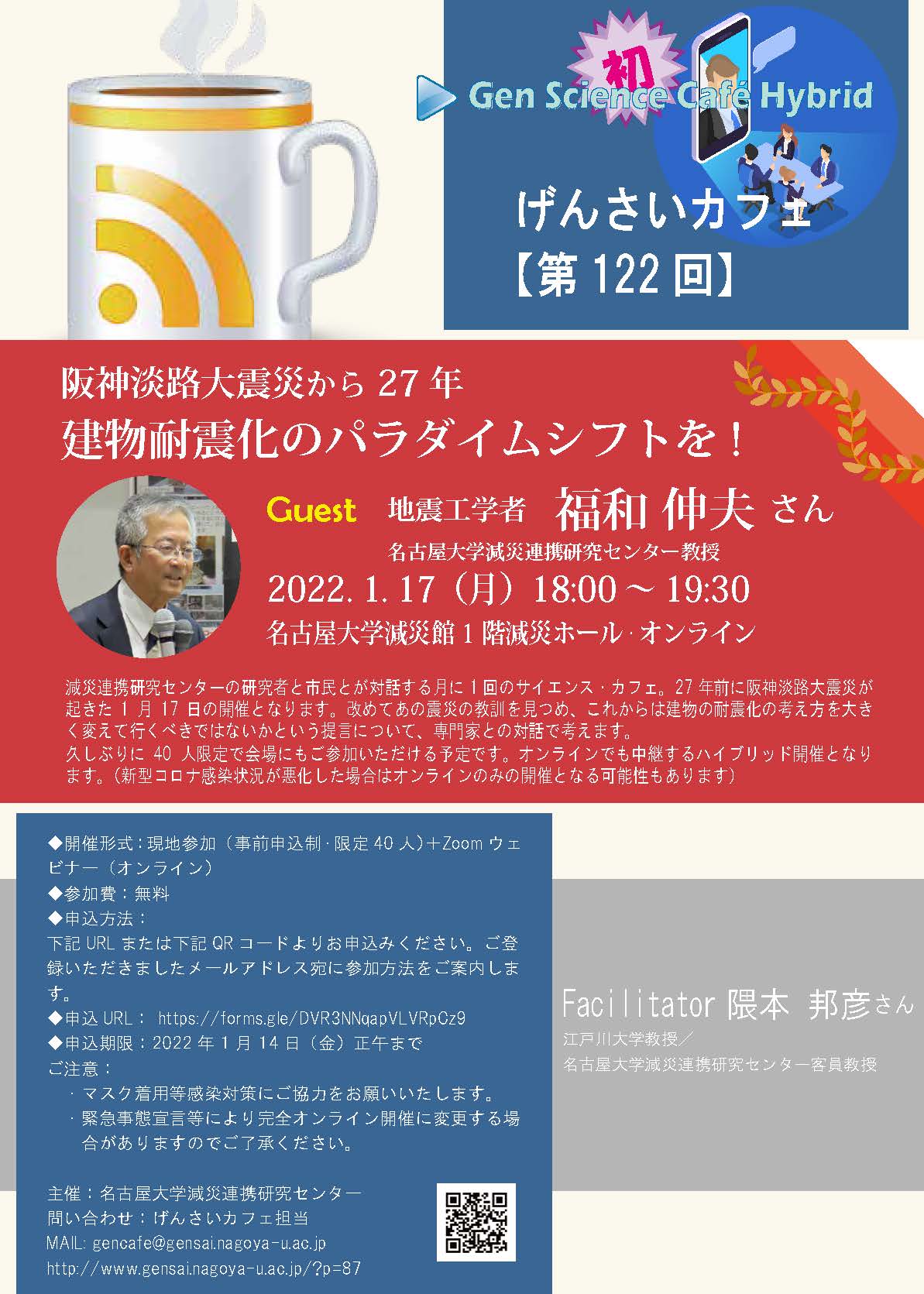

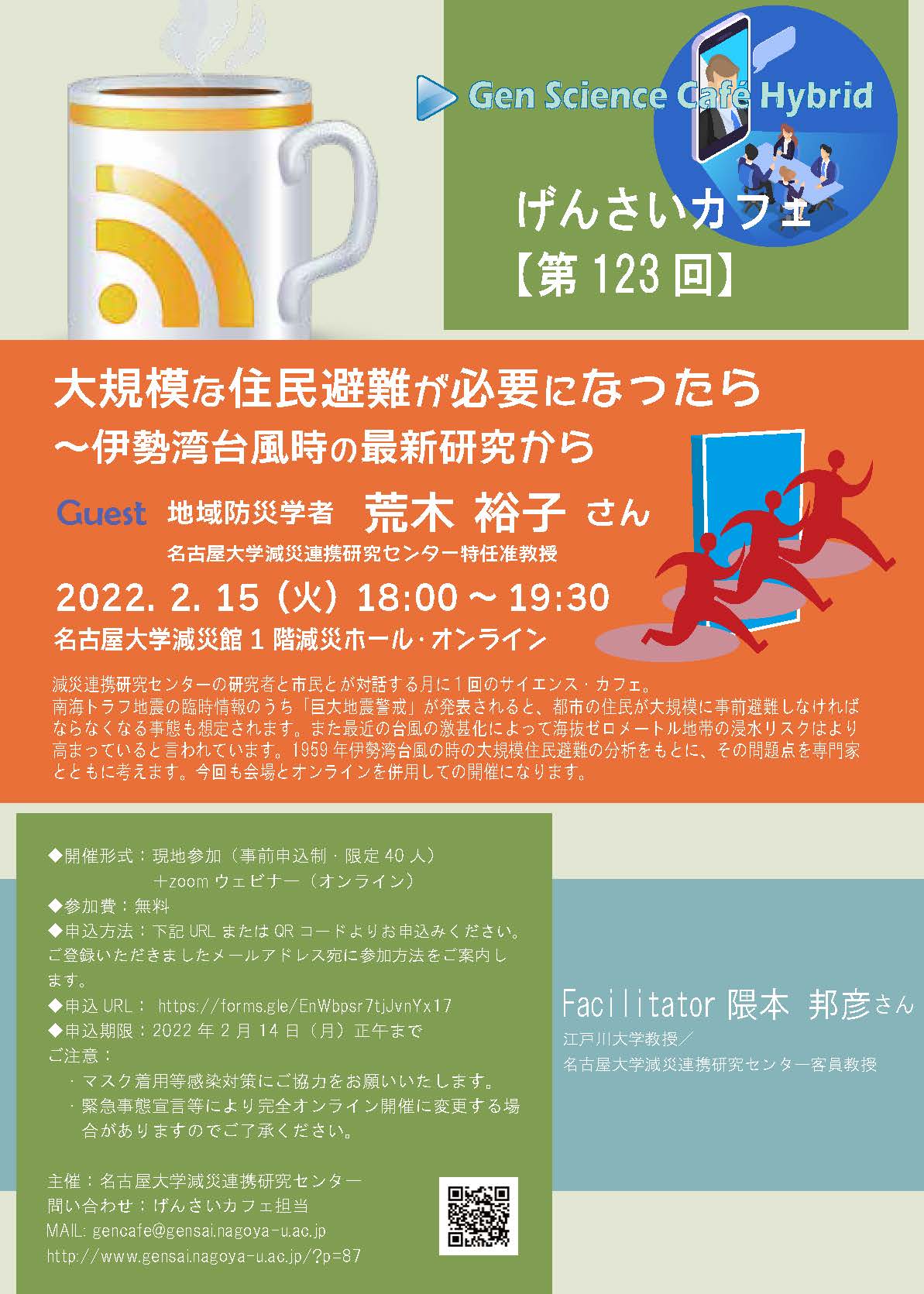

大規模な住民避難が必要になったら~伊勢湾台風時の最新研究から

ゲスト:地域防災学者 荒木 裕子 さん

(名古屋大学減災連携研究センター特任准教授)

日時:2022年 2月15日(火)18:00~19:30

場所:オンライン

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

伊勢湾台風は、死者・行方不明者5098人と、台風災害としては明治以降最悪の被害をもたらし、災害対策基本法が作られたきっかけになったこともよく知られています。

この伊勢湾台風、63年前の出来事とはいえ、この地方には経験者もまだ数多くご健在ですし、膨大な資料も残されているので、なんとなくわかっているような気になっていたのですが、実は、突然の高潮に襲われ,また浸水が長期に渡った多数の住民がどのように避難をしたかという全体像は、まだすべて解明されているわけではないのだそうです。

そこで今回のカフェでは、災害時の避難や防災まちづくりが専門の荒木裕子さんにゲストに来ていただき最新研究についてお話をお聞きしました。

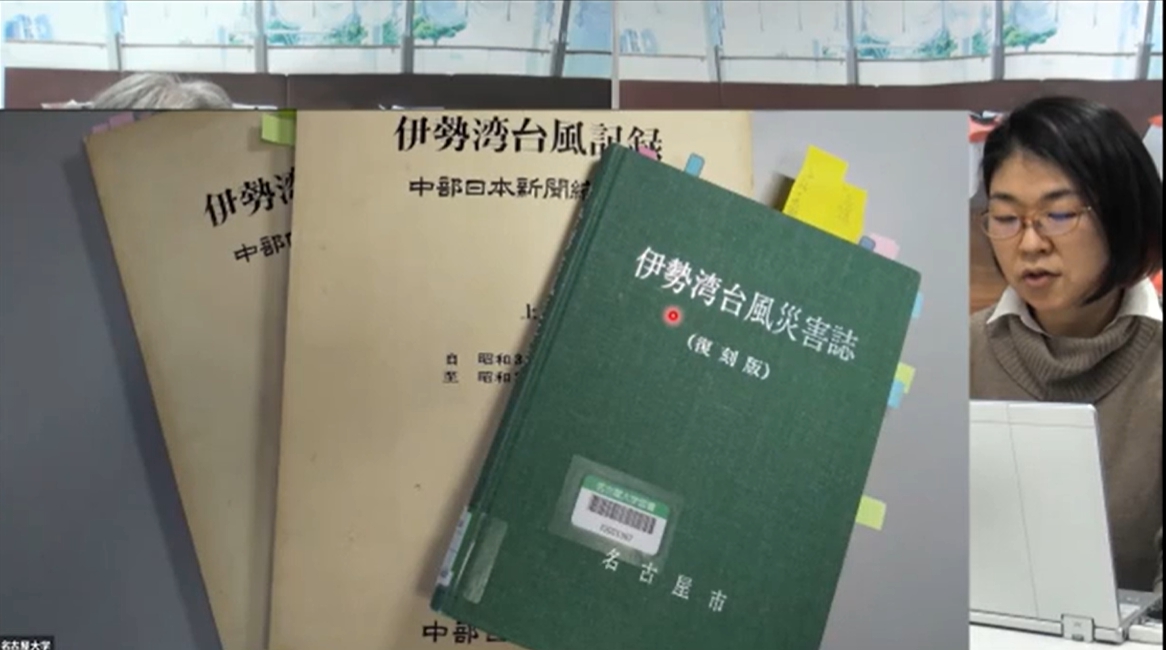

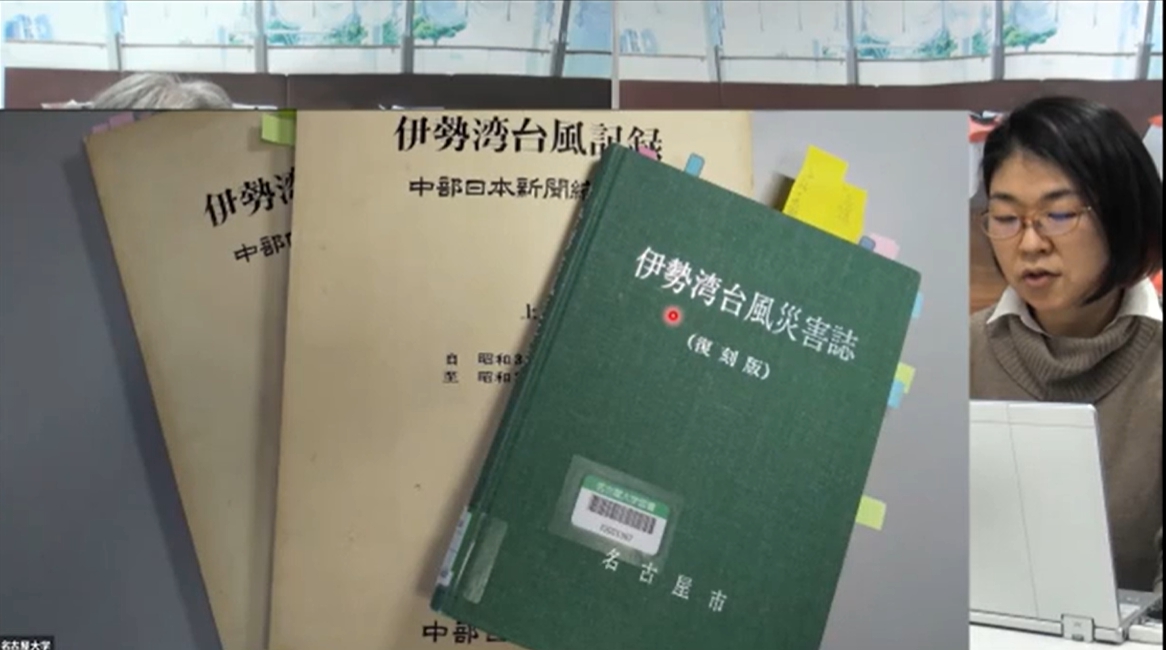

荒木さんの研究対象となったのは名古屋市の「伊勢湾台風災害誌」や当時の避難者に関する資料,新聞記事などの記録です。

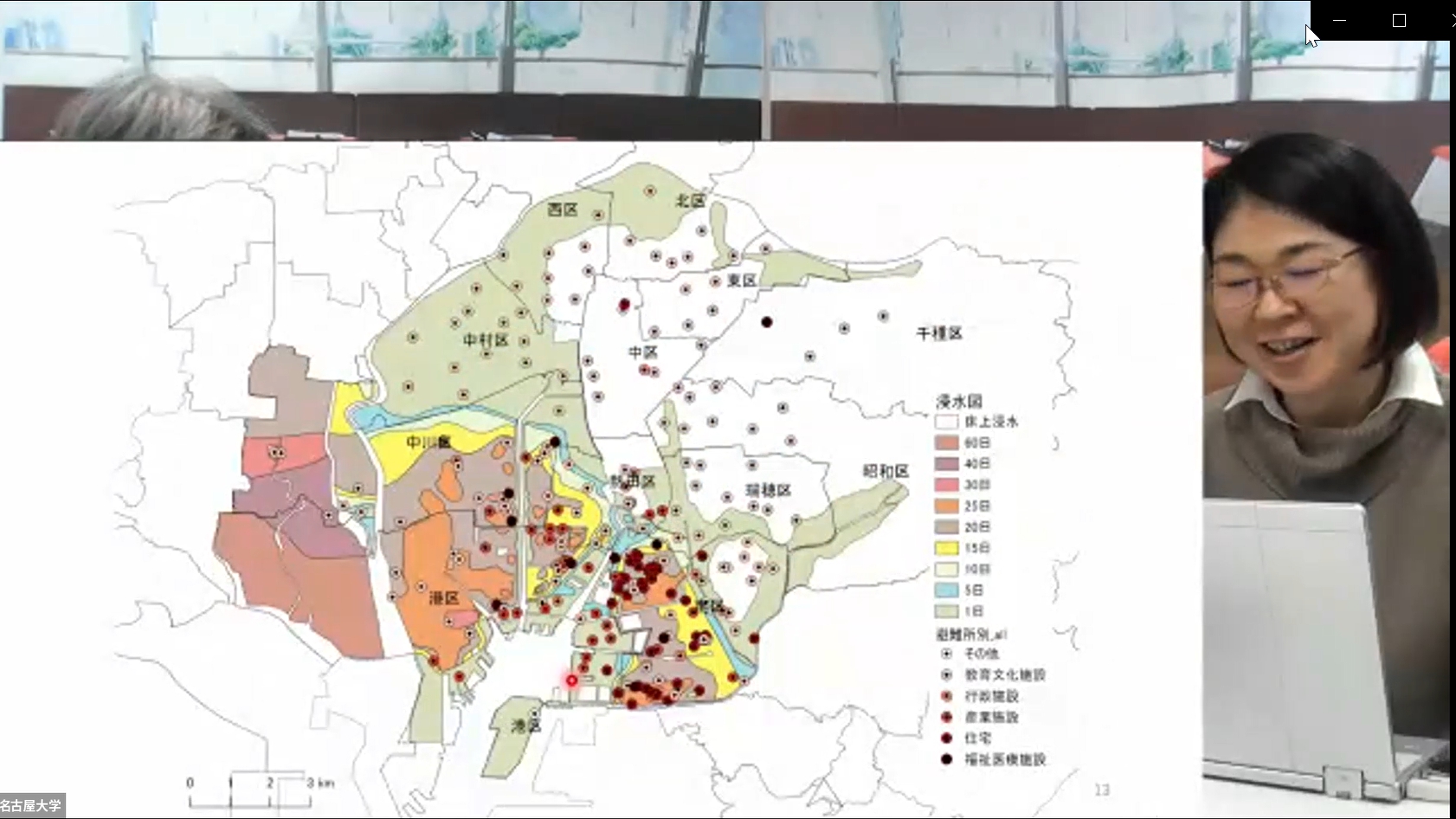

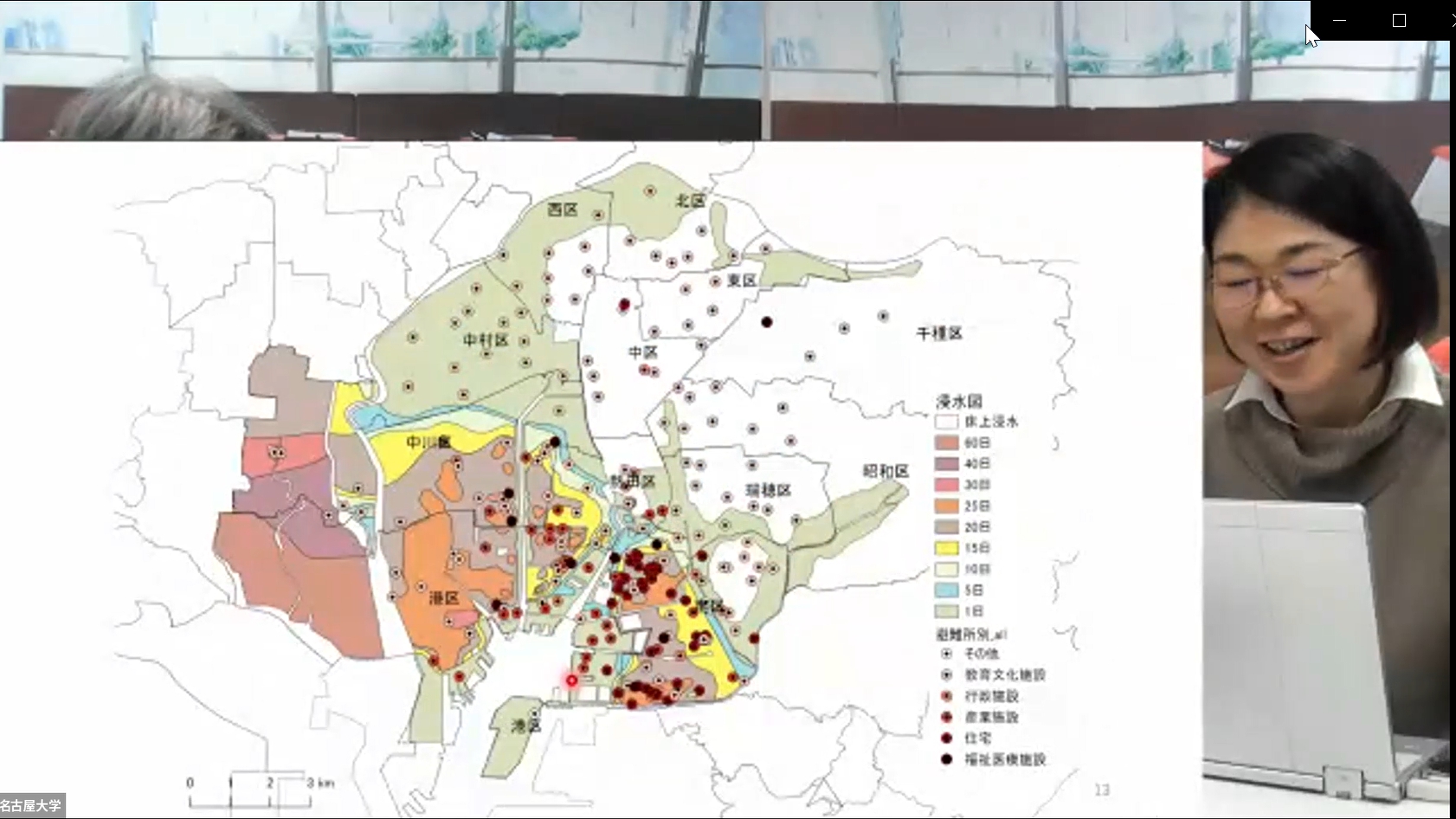

こうした資料にはどこにどれくらいの浸水があって、避難所がいつどこにできたという詳細な記録が残っているのですが、住民避難の全体像がつかみにくい。そこで荒木さんはその膨大な文字情報を、コンピューター上の地図に取り込んで分析をするGIS=地理情報システムを使いました。まず高潮による浸水の範囲と深さの記録を地図に入力した上、そこに避難所の位置情報、開設時期や、最大何人を収容したかなどの情報を重ね合わせていきました。

こうした情報の重ね合わせと分析によって、避難者がどこで発生し、どう移動して、その避難生活がどう解消して行ったのか、時間的、空間的変化としてみることができるようになります。

分析の元となるデータの構築にはいろんな苦労があったそうです。

避難所が、今も健在な学校など公的施設であればすぐにその位置がわかりますが、民間施設や個人の住宅という場合もありました。その場合は、当時の住宅地図や電話帳を探して一つ一つ位置情報を特定していったということです。

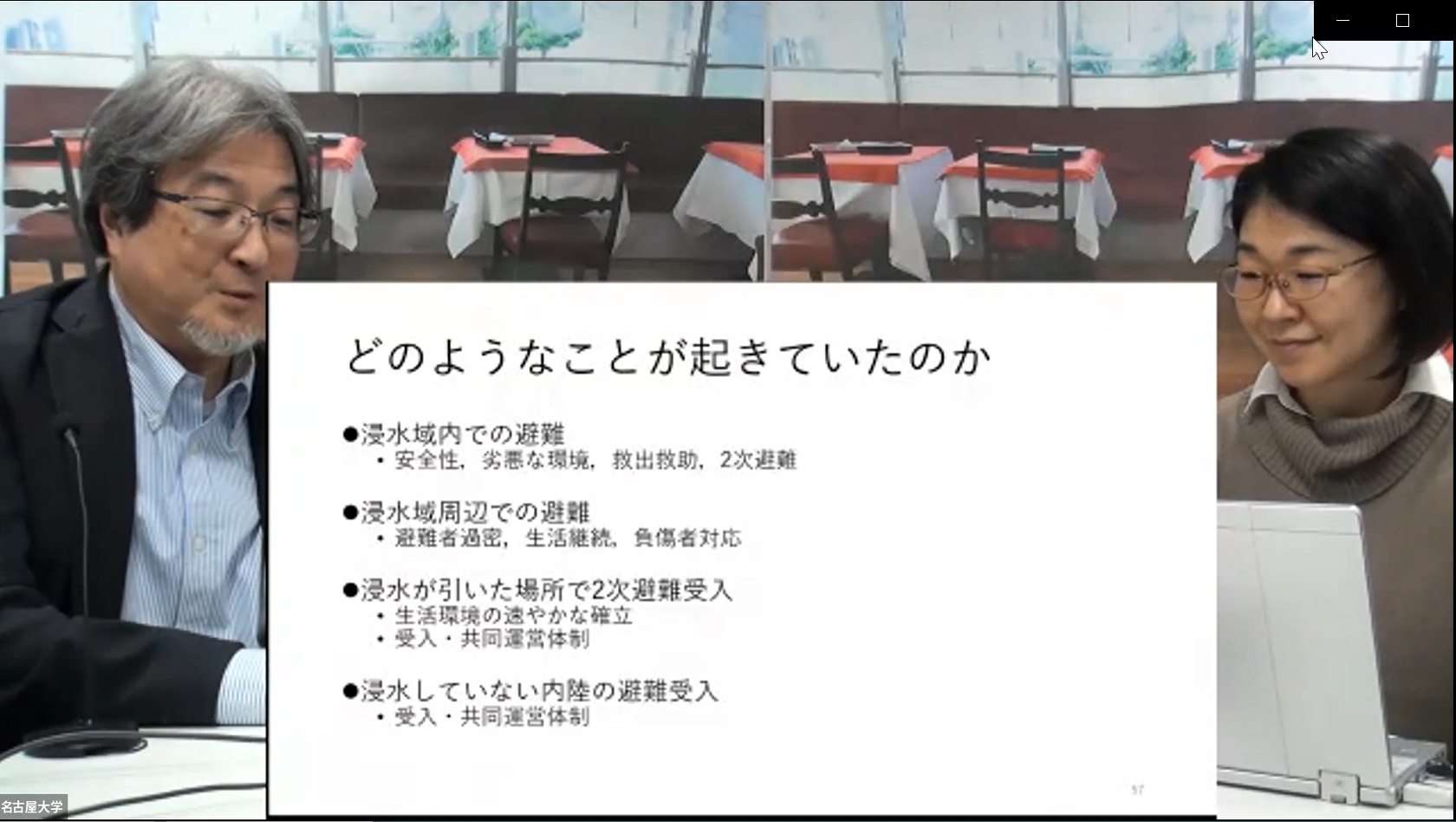

名古屋市の資料によると、台風がきた翌日の9月27日には、名古屋市全体で105箇所の避難所に10万人あまりが避難していたとのことですが,地図上に示してみると,特に発災後数日は浸水域内や浸水域周辺に避難所が集中していることがわかりました。

この避難所の数は、名古屋市があらかじめ指定していた数の約2倍です。台風直後には想定していた収容能力をはるかに上回る避難者が出ていたということですね。それが公的施設だけではなく、工場や個人の住宅などに避難所が開設されていた理由の一つなのでしょう。

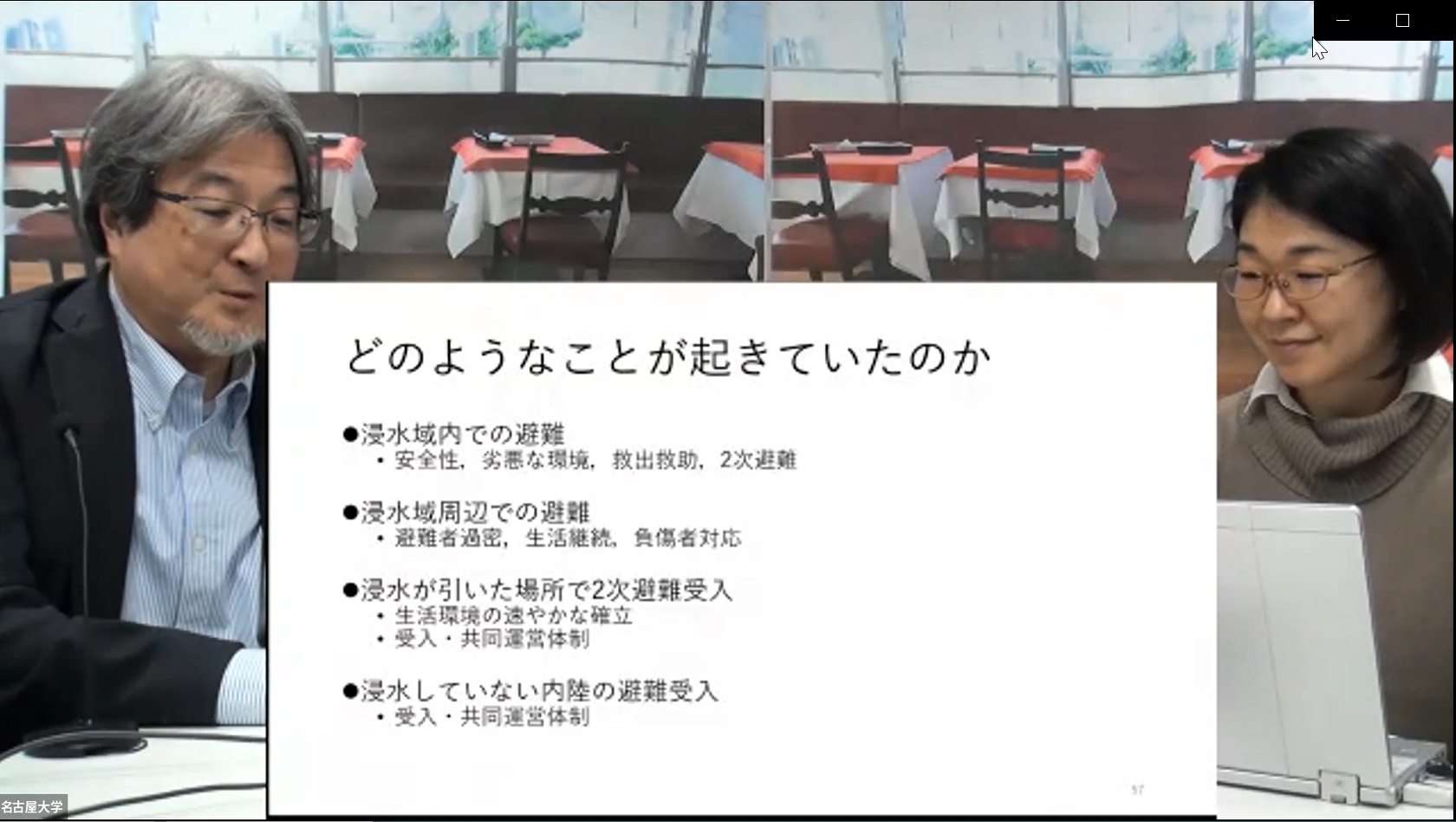

荒木さんたちのGISを使った分析を見せていただいて驚いたのは、高潮で浸水した地域内に、たくさんの避難所が開設されていたことです。

当時はまだ台風予報も十分発達していなかったため、突然やってきた高潮に遠くまで避難することができなかった人=逃げ遅れた人が多数いたようです。そこでその人たちは、浸水域内の建物の上の階や,浸水域内でも少し標高の高い小学校や高台の住宅などを避難所にしていたようです。

浸水域内で避難生活を続けることは、衛生状態が悪く、水や食糧を被災者に届けるのも大変なので、あまり良くないことですが、やむを得ずそこにとどまったということなのでしょう。

また、一度浸水した後、水が引いた後に避難所が開設されるというケースが結構あったということも教えていただきました。

伊勢湾台風では1メートルくらいの浸水があったけれども1、2日くらいで水が引いた地域がありましたが、そこに避難所が開設されて運営されることが結構あったようです。被災者からすれば、自宅の片付けのためや職場が近いという理由で、あまり遠くに避難したくはないという人もいたはずです。しかしいまの地域防災計画などでは、一度浸水した場所に避難所を開設することは想定されていませんので、現実にそういうことが必要なのであれば、一度 浸水した建物を、すぐにきれいにして避難所として使えるようにする方策などを考えておく必要があるかもしれません。

名古屋市の「伊勢湾台風災害誌」の膨大な資料の中には「ある日の食事を配った人数」という記録がありました。被災から10日後の10月6日のものでしたが、その数は実に約20万人分。

避難所の公式記録には、そこに最大何人入ったという情報しかなく、それは8万人くらいなんですが。避難所以外に避難している人はわかりません。その意味で、その日に名古屋市が食事を配った人数というのは、避難所にはいないけれど、家で食事がとれない状態になっている被災者=今でいう在宅避難者=が、どれくらいいたかという実情を垣間見ることができます。そういう人が少なくとも13万人弱いたということになります。

この他にもGISで避難者の動きを時系列で追ってみると、海から遠い地域(浸水がなかった地域)に避難所が開設され、浸水地域の住民がそこに移動して避難生活を送っていたこともよくわかります。新聞記事などによると当時多くの住民をバスやトラックで大移動させたようです。

つまり災害の様相によっては、地域の避難所に、地元の人ではなく別の地域の人が多数逃げてくるということも想定しなければいけないということですね。その時避難所運営はどうするのかなども考えておかないといけないようです。

60数年前の資料の分析を通じて、今後の災害時の住民避難についてのいろんなヒントが得られた、まさに温故知新のカフェでした。

今回もたくさんの方にオンラインで参加していただきました。参加者の皆さん、荒木さんありがとうございました。

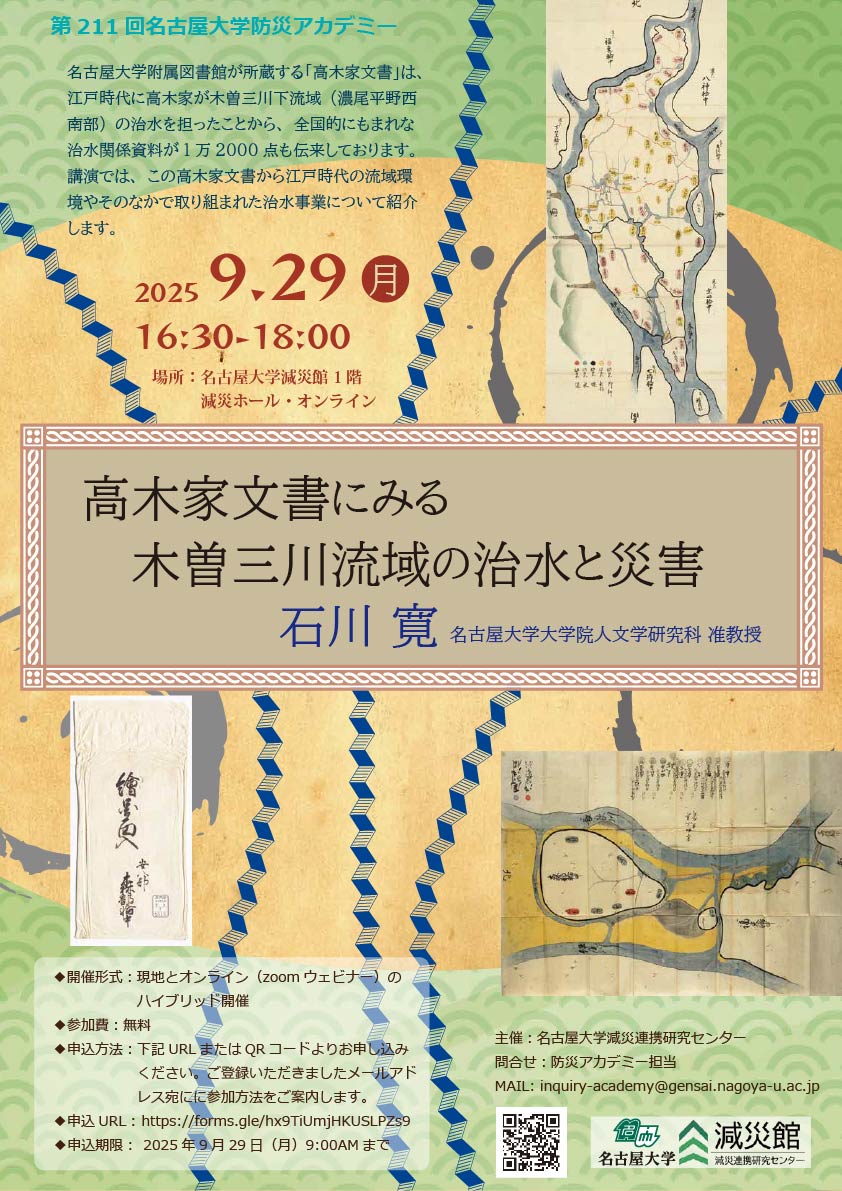

→ポスター(PDF)

→過去のげんさいカフェの様子はこちら