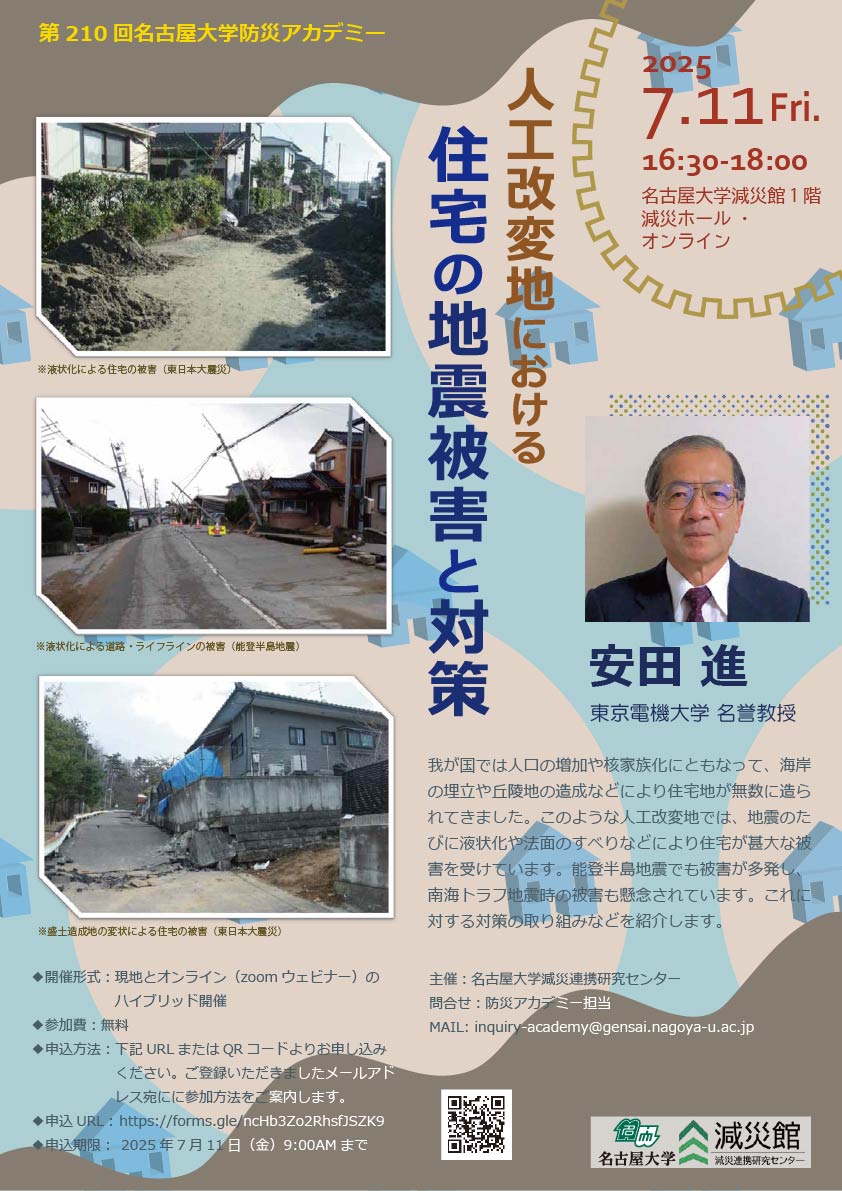

内容:人工改変地における住宅の地震被害と対策

講師:安田 進 さん(東京電機大学 名誉教授)

日時:2025年7月11日(金)16:30〜18:00

場所:名古屋大学減災館1階減災ホール・オンライン

【講師からのメッセージ】

我が国では人口の増加や核家族化にともなって、海岸の埋立や丘陵地の造成などにより住宅地が無数に造られてきました。このような人工改変地では、地震のたびに液状化や法面のすべりなどにより住宅が甚大な被害を受けています。能登半島地震でも被害が多発し、南海トラフ地震時の被害も懸念されています。これに対する対策の取り組みなどを紹介します。

【内容紹介】

東京電機大学名誉教授 安田先生のご専門は地盤工学と地震工学で、特に地震時の地盤の液状化や、地震時の盛土造成地の変状、地震・豪雨時の斜面崩壊に関して長年研究してきておられます。今回の防災アカデミーでは数多くある話題の中から、私たちにとても身近な題材を取り上げていただき、住宅を支える地盤、特に切土盛土に代表される「人工改変地における住宅の地震被害と対策」についてご講演いただきました。

ご講演では、地盤条件を大きく二つ:「液状化の可能性が高い低地」と「丘陵地の盛土造成地」に分け、それぞれにおける住宅の地震被害と対策についてお話頂きました。低地の液状化による住宅の地震被害と対策としては、(1)1964年新潟地震以降の地震被害の概要、(2)対策に関する技術開発の経緯、(3)2024年能登半島地震における被害の特徴、(4)南海トラフの地震等に対する備えについてお話しいただきました。次に、丘陵地の盛土造成地における住宅の地震被害と対策として、(1)丘陵地における宅地の造成方法、(2)1968年十勝沖地震以降の地震被害の概要、(3)2004年以降の耐震点検経緯と現状、(4)2024年能登半島地震における被害の特徴、(5)南海トラフの地震等に対する備えについてお話しいただきました。

液状化のメカニズム、液状化の危険度把握には、旧版地図による地形の変化や液状化履歴マップ等、液状化ハザードマップに頼り過ぎず、他の情報を併せて活用することの重要性、あるいは具体的な液状化対策法や適用事例等、あるいは、大規模盛土造成地の災害策の現状等について動画等を交えて、とても丁寧にわかりやすくお話し頂きました。

質疑応答では、津波避難施設とそこまでの周辺道路の液状化対策についての質問やマンションの液状化対策に関するご質問がありました。

会場、オンラインを併せて225名の方が参加くださいました。ありがとうございました。

(護 雅史 記)