こころで備える地震学 -地震に対する恐怖を軽減し、今日を大切に生きる-

ゲスト:地震学者 光井 能麻 さん

(名古屋大学減災連携研究センター研究員)

日時:2021年 2月9日(火)18:00~19:30

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

今回のカフェのゲストは地震学者の光井能麻さん。

光井さんが「心で備える地震学」という今回のテーマにたどり着いたのは、10年前に起きた東日本大震災での“ある体験”だったということです。

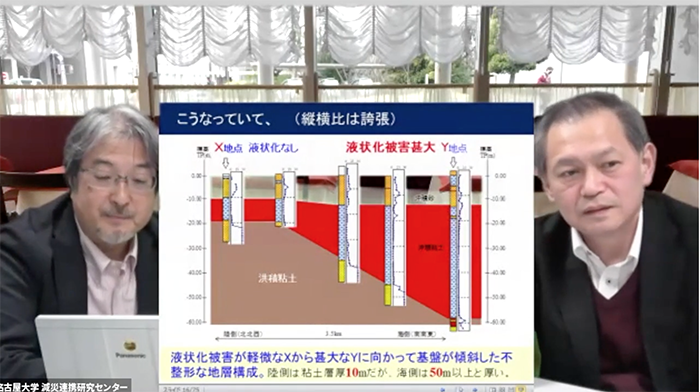

それは地震発生後の友人との会話。名古屋にいて、長い周期のゆらゆらとした揺れを感じた光井さんは、「かなり遠くの規模の大きい地震だな」と思い、もし震源が南海トラフのどこか(例えば静岡県沖)だとすると「数分後にはひどい揺れになる恐れもある」と思って、すぐにテレビをつけて震源の場所を確かめた、ということでした。

ところが友人のほうは、揺れている間、この後もっと揺れがひどくなったらどうしようと考えて「すごく怖かった」と話したというのです。

地震学者である光井さんは、自分の知識をもとに

・周期の長い揺れが強く続くのは、震源断層が長い=かなり規模の大きい地震である可能性が高い。

・でもガタガタという短周期の揺れを感じないのは、震源が遠いせいであろう。

と推定しました。

そして

・震源が南海トラフのどこかだとすると、連動型の巨大地震が引き続き起きる恐れがある。

と感じて、震源をすぐに確かめようとしたわけです。

一方、友人が「すごく怖かった」のはこういう知識にあらかじめ触れることがなかったせいではないかと考えた光井さんは、逆に「地震の知識があれば、恐怖を減らすことができる(かもしれない)」と考えました。

そこから光井さんは、地震学者として、地震が起きていない“平時”にこそ、地震についてわかっていることを日常的に一般の人に伝えていこうと思ったのだそうです。

光井さんの伝えたい知識というのは、

・地球中心部の熱が原因で起きるマントルの対流がプレートの動きの原動力であり、それがプレート境界の地震が起きる理由でもある。

・この動きは誰にも止められないから、科学がいくら発展しても地震をなくすことはできない。

・地震は、地下深くで起きている現象なので、地上で目にみえる現象から地震がいつ起きるかを予知するのはかなり難しいだろう。

ということだそうです。

光井さんは学生への講義では、日本がいちばん右端(極東)にある、ヨーロッパ諸国で使われるような世界地図を見せながら、自分のいる場所を中心にして世界を見るのではなく、他の場所からの視点で相対的に見るようにすると物事への理解が深まる、と教えているそうです。

今回はオンラインで150人余りの方に参加していただきました。参加者の皆さんからの質問では「プレート境界地震を止められないのはわかるが、直下型の地震はどうなんですか?」という質問があり、「プレート境界の地震だけでは解消できない力が日本列島を押しているので、その力が影響して活断層による地震を起こしている。だからこちらも止められません」というお話でした。

光井さんは、カフェの最後に、地震はいつ起きるかわからない、人はいつ死ぬのかわからない、だから死ぬときに「いい人生だったな」と思えるようにいい生き方をしましょうと、という言葉をお話しくださいました。この言葉、自分にも言い聞かせているそうです。

いい話を聞かせていただきました。光井さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

→ポスター(PDF)

→過去のげんさいカフェの様子はこちら