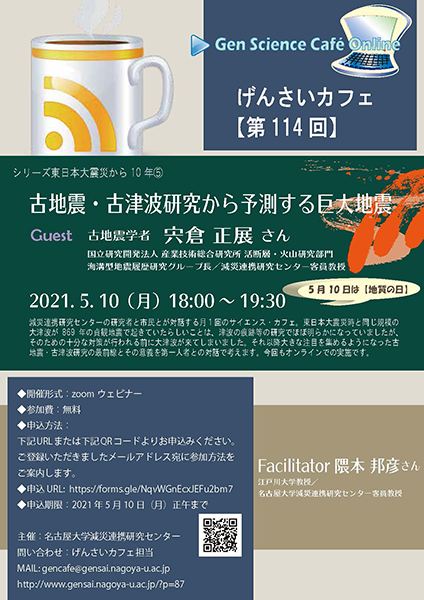

関東大震災から98年〜復興の歴史からこれからの防災を考える

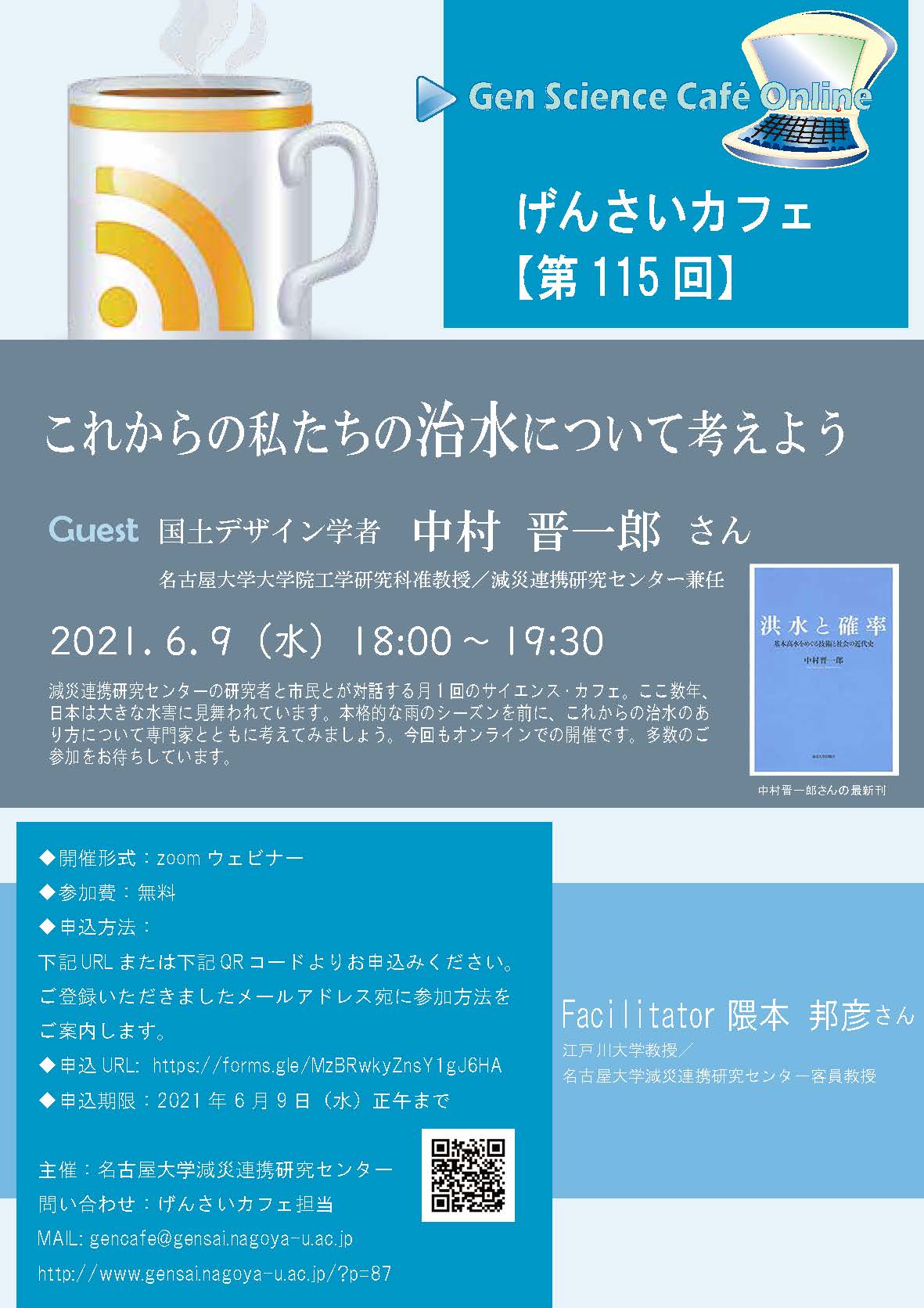

ゲスト:地震学者 武村 雅之 さん

(名古屋大学減災連携研究センターエネルギー防災寄附研究部門特任教授)

日時:2021年 8月18日(水)18:00~19:30

企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん

(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

関東大震災が起きたのは1923年(大正12年)の9月1日。来月1日には大震災から98年となります。

そこで今回は、関東大震災を研究して30年、おそらく日本で一番関東大震災に詳しい地震学者の武村さんに、ゲストに来ていただき、この大震災からの「復興の哲学」をテーマにお話しいただきました。

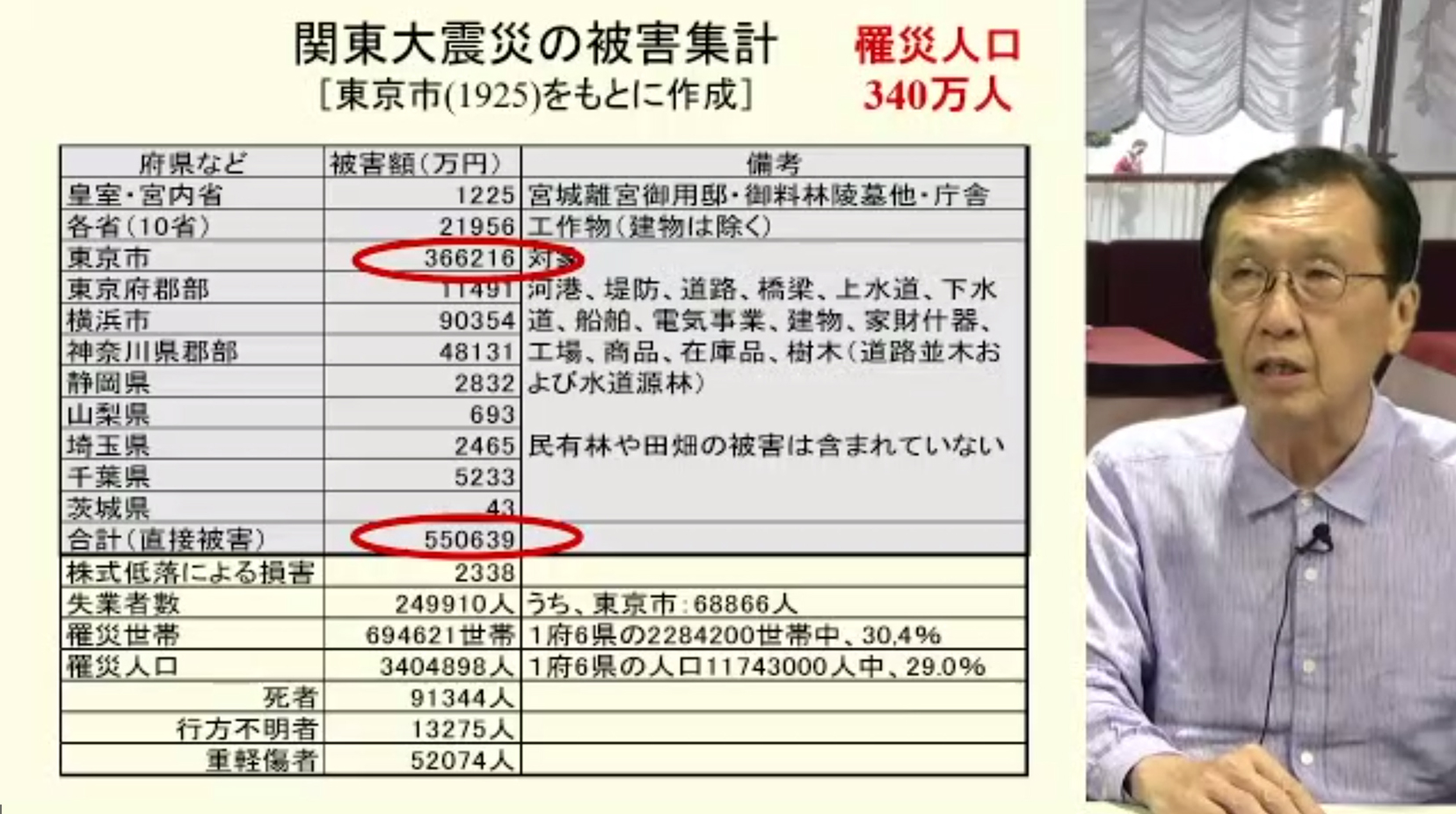

関東大震災は、当時の日本に大打撃を与えました。10万5000人が犠牲になり、被害総額は当時の日本のGDPの37%、国家予算の3.7倍、しかも首都が被災したわけでしたから、そこからの復興には大変な苦労がありました。しかし武村さんによると、その復興には立派な「哲学」があったというのです。

それは「あの地震でなぜたくさんの犠牲者が出たのかという反省にたった復興だった」ということです。

関東大震災の震源は相模湾です。ところが震源から比較的遠い当時の東京市の被害が極めて大きく、特に隅田川の東側でたくさんの死者が出ました。

しかし、武村さんによると、その220年前の1703年に、同じ相模湾を震源として、ほぼ同じか少し大きめの規模の元禄地震が起きましたが、その時には江戸の街にはそれほど壊滅的な被害が出なかったというのです。

どこが違っていたかというと、元禄の頃まで隅田川の東側は湿地帯で、人はほとんど住んでいませんでした。当時の江戸の街は、比較的地盤のいい、いまの千代田区、中央区のあたり、都心部の狭い範囲で広がっていました。世田谷区や杉並区あたりはその頃みんな田畑ばかりでした。

ところが明治以降、東京の街は人口が急増、隅田川の東側にも人がどんどん住み始め、道が狭く、地盤の弱いところにたくさんの木造家屋が密集するようになりました。そこに巨大地震が起きて、折からの強風もあって大火になり、たくさんの犠牲者が出たのです。

つまり、しっかりした都市計画がなかったので、たくさんの人命と財産が失われたということです。

そこで、震災からの復興を担うことになった前東京市長で内務大臣の後藤新平が、帝都復興にあたっては「欧米の最新の都市計画を採用して、我が国の首都にふさわしい都を建設する」という方針を打ち出しました。

具体的には、広い道路を整備し、耐震性・耐火性の高い橋を作り、学校、公園、鉄道をしっかり整備して、災害に強い街を作るという計画でした。

当時は、住民も進んで協力したそうです。狭い土地に広い道路をつくる区画整理では、土地所有者には一律で1割くらいの土地を提供してもらう必要があるのですが、国が方針をしっかり示して住民をよく説得した結果、区画整理はうまく行きました。

いまの東京の、永代橋、清洲橋、言問橋などの主な橋、昭和通りや靖国通りといった大きな通りはすべてこの時の復興で作られたものです。

いわば近代的で首都にふさわしい品格を備えた街を作ろうという「哲学」の遺産なのだそうです。

国が大方針をしっかり示して、国民に丁寧に説明するというのは、いまのコロナ対策でも求められることだと感じますね。

武村さんによると、この復興に際しては、みんな「この際だから」という言葉をよく使ったそうです。こういう国難の時だから、みんなで少しずつ我慢して、いい街を作ろうじゃないかという発想ですね。

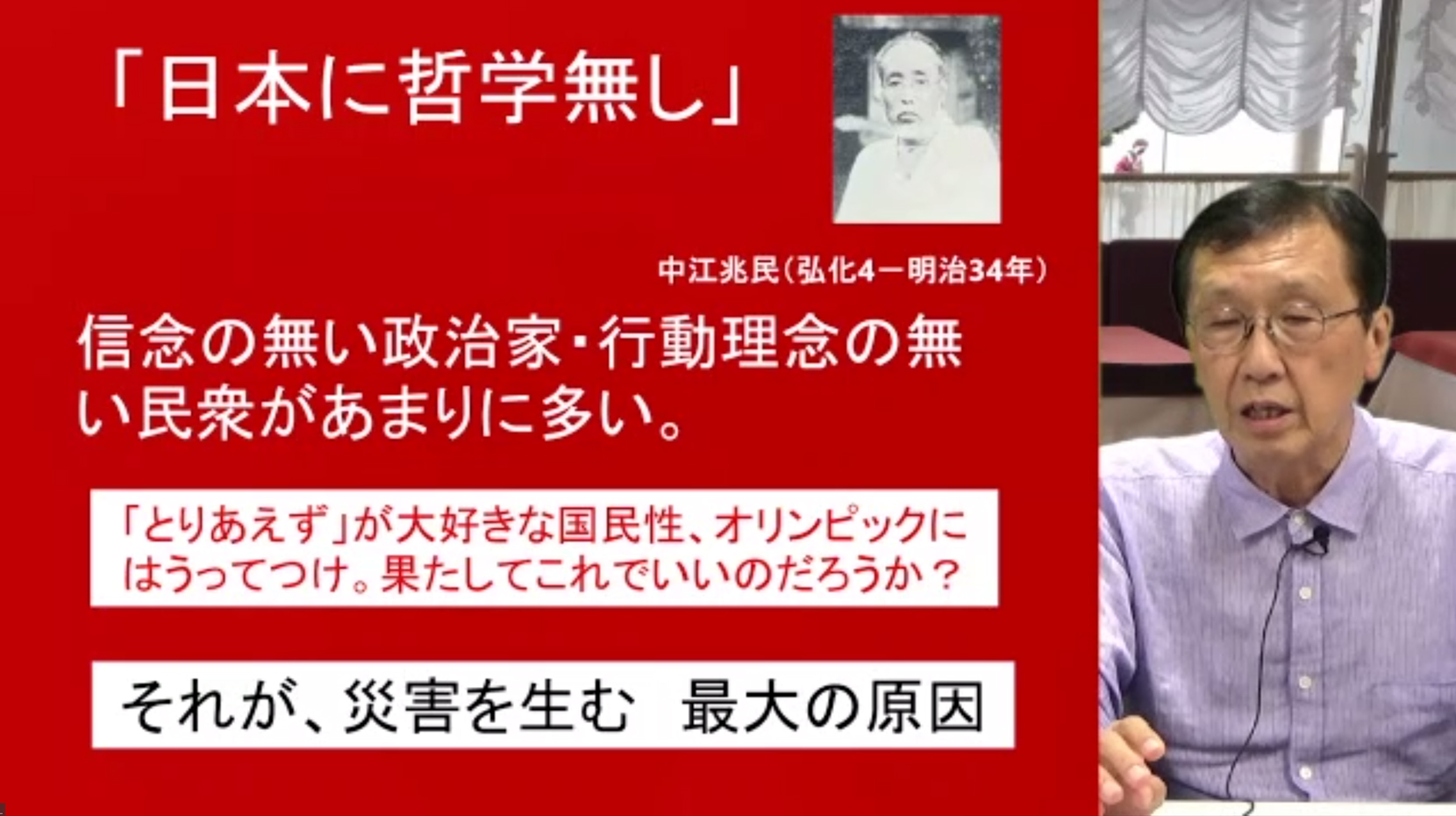

ところが、戦後の東京はまったく違う方向にいっていると武村さんは嘆きます。

東京の、戦災からの復興、そしてその後の高度成長期の開発は、「この際だから」ではなく、「とりあえず」という開発になってしまっているという指摘です。

前の1964年東京オリンピックの時に、突貫工事で作られた首都高速道路をはじめ、市街地の開発は経済と効率重視で進められていき、結果的には、また関東大震災前のように、災害に弱い東京になってしまっているのではないかということです。

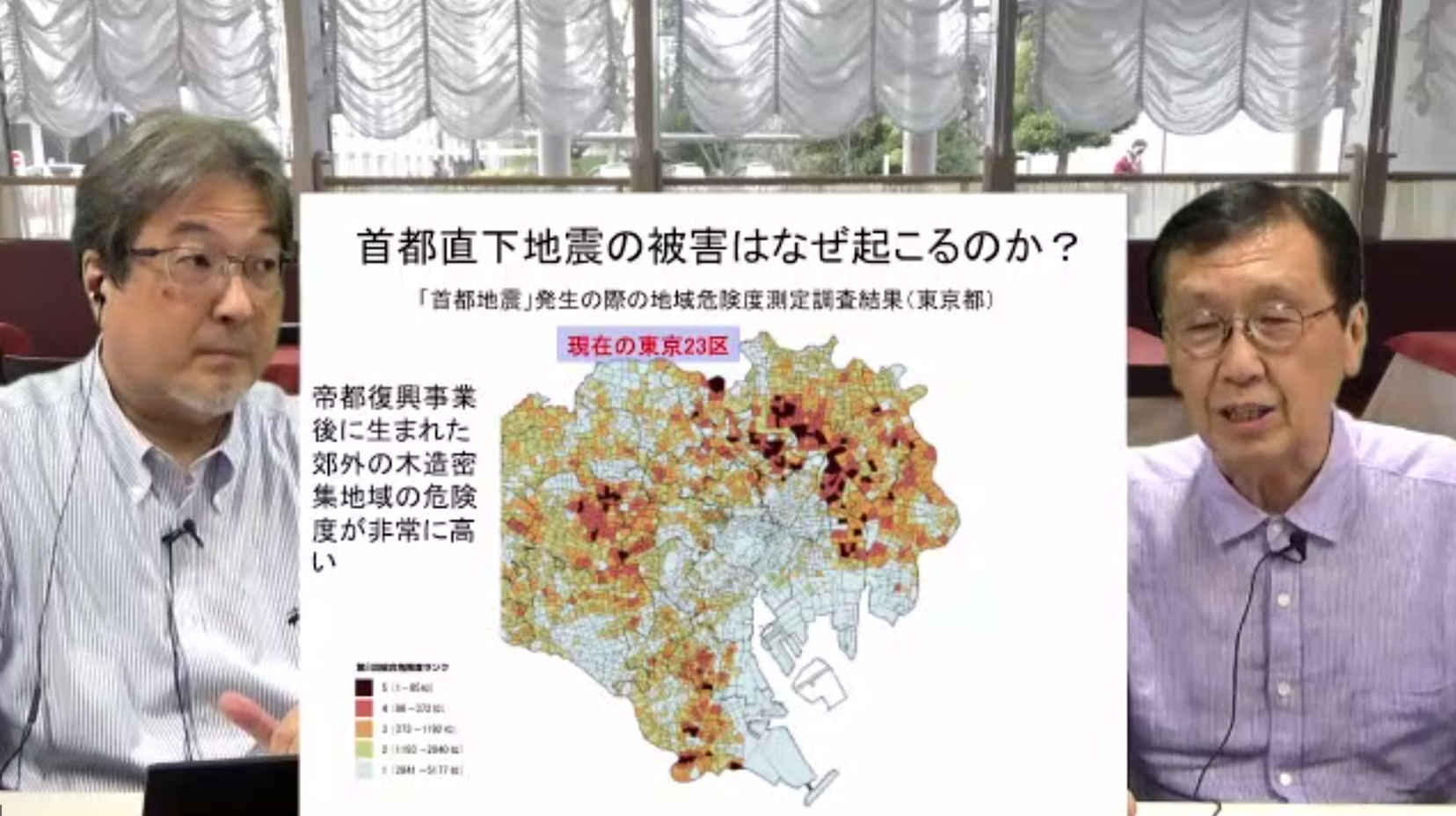

例えば、首都直下地震の被害想定などをみると、建物の揺れがひどいと予想されている地域は皆、帝都復興で作られた街並みの外側、つまり戦後人がたくさん移り住んできて市街地が拡大していったところばかりというのもその象徴です。

もうすぐ9月1日、震災から98年目を迎えますが、東京以外の大都市でも、過去の災害の反省が忘れ去られていないか、街づくりの「哲学」をもう一度点検する必要があるのではないかと思いました。

今回も200人を超える多くの皆さんに参加していただきました。

武村さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

「げんさいスタジオ」(普通の小会議室)の様子